歳を重ねるごとに、ジーンズという洋服に対する好奇心が薄れつつあった。レプリカ系からデザイナーズ、ヴィンテージまで本当に様々なジーンズをはいてきたものだが、今や手元に残っているのはいわゆる66モデルとビッグEの2本だけ。自分の中ではすでに結論が出たというか、きっとこの先一生〝新品の〟ジーンズを買うことはないだろう、と決めつけていたのだ。

そんなジーンズ不感症の僕が、小林さんが追求していた「1879年製デニムの謎」には、久しぶりにドキドキさせられた。今まで疑問にも思っていなかった常識が、「麩菓子とかりんとう」理論によって覆された。インディゴ染め工房の写真を見た瞬間、なぜか鼻腔を藍の匂いがくすぐった。旧式織機のガシャガシャ音を聞いていたら、まるで自分まで徳島にいるような錯覚を起こした。ここでは書けないような、ナイショの話もたくさん伺った・・・。

小林さんがつくったデニム。それはいわゆる「復刻」的な発想ではなくて、むしろその先にあるもの。過去を遡っているようで、未来への希望を感じさせるもの。こんなデニムなら、僕だってはいてみたいと思ったのだ。

ともあれ、そんなものすごいデニムに釣り合うデザインを考えるとなると、なかなかに難題だ。生地に負けるデザインではあってはならない。たとえば最近僕がはまっているサルエルパンツ系デザインではどうだろう? それとも複雑なパターンを駆使したグルカ系? イタリアのビスポークパンツみたいなテーパードスラックスもいいんじゃないか・・・? そんな様々なデザインの資料を携えて、小林さんがつくった生地との初対面に出向いた。

果たしてその生地を一目見て、触った瞬間、今までのアイデアはきれいさっぱり吹っ飛んでしまった。空や海のようにどれだけ見ていても飽きない、奥深い表情のインディゴブルー。みっちりと糸を打ち込んでいるのに、普通のヘヴィオンスデニムのゴツゴツ感とは全く違って、空気をいっぱい含んでいることがわかる、ふんわりと優しい手触り。なんというかもう、ずっと見て、触っていたいのだ。仕事柄いろいろな高級生地に触れる機会はあるが、どれだけ高級で繊細なカシミアを触ったって、これほど興奮したことはない。もう、完全に僕の負け! いわゆる編集者的なサンプリング思考を全部否定するほどに素晴らしい、デニム生地。余計なデザインでは、その魅力を損なうだけなのだ。そう、極上の白米やうどんが、おかずなしでも美味しいように・・・。ん?「白ごはん」と「素うどん」? ・・・それがいいじゃない!

かくして今回のデニムづくりのデザインコンセプトは、究極の「白ごはん」または「素うどん」に決定した。では具体的にはどんなデザインがいいのだろう? これに対しても小林さんが素晴らしい提案をしてくれた。ズバリ、ユーロワークの世界。それもご自身が所有する1800年代後半のフレンチワークパンツである。現存するデニムよりもさらに時代を遡るような、100年前の発想によって生み出されたデニム。確かにそれを落とし込むなら、いわゆる5ポケットのデザインじゃあ、デザイン的にも時代的にも不釣り合いだ。しかもよくよく考えてみると、「デニム」という生地の語源はフランス南部のニームで量産された厚手の綾織物「サージ・ドゥ・ニーム」にあるという。つまりこの生地とフレンチワークのスタイルが融合することによって、究極にプリミティブなジーンズが完成するということ!

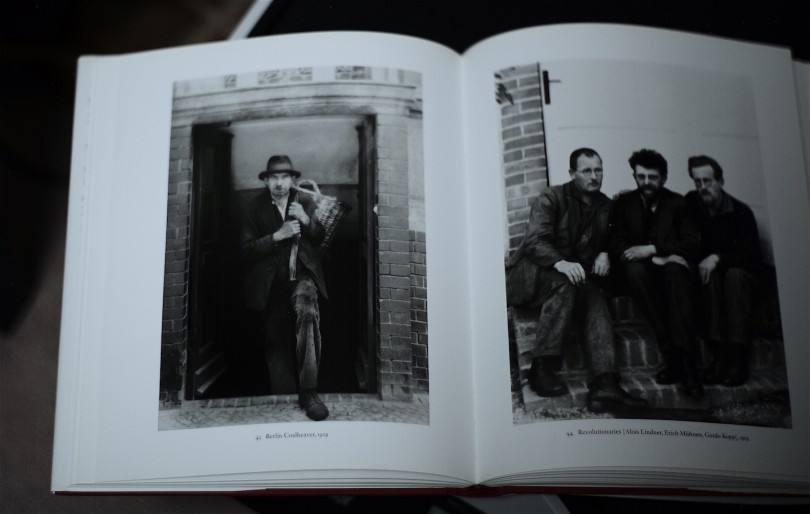

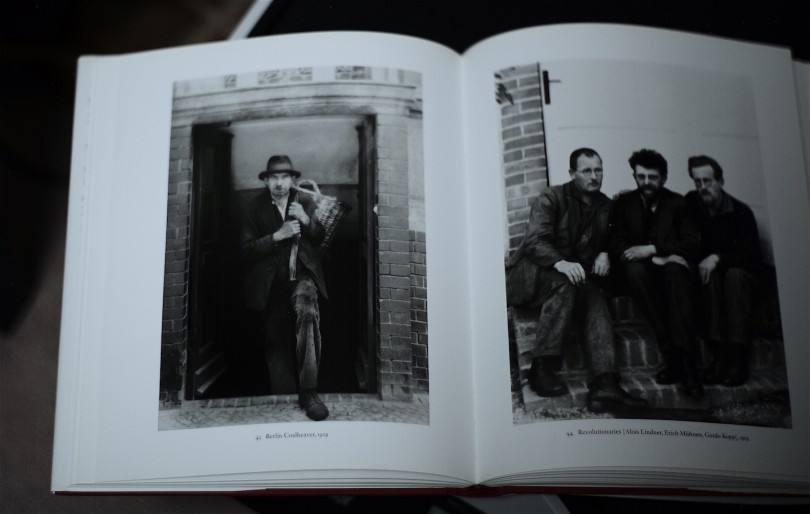

写真家 アウグスト・ザンダーにより活写されたユーロワーカーたち(写真集『Seeing,Observing and Thinking』より)

写真家 アウグスト・ザンダーにより活写されたユーロワーカーたち(写真集『Seeing,Observing and Thinking』より)

なんだか僕、何にもしていないようだけれど、それはすなわち何もする〝必要がなかった〟のだと思っていただきたい。それほどまでにこのデニムはすごい。僕のようなジーンズにときめかなくなった男たちにこそ、実際に見て、触ってほしいのだ。

※これまでの Episode は、こちらでご覧いただけます。

そんなジーンズ不感症の僕が、小林さんが追求していた「1879年製デニムの謎」には、久しぶりにドキドキさせられた。今まで疑問にも思っていなかった常識が、「麩菓子とかりんとう」理論によって覆された。インディゴ染め工房の写真を見た瞬間、なぜか鼻腔を藍の匂いがくすぐった。旧式織機のガシャガシャ音を聞いていたら、まるで自分まで徳島にいるような錯覚を起こした。ここでは書けないような、ナイショの話もたくさん伺った・・・。

小林さんがつくったデニム。それはいわゆる「復刻」的な発想ではなくて、むしろその先にあるもの。過去を遡っているようで、未来への希望を感じさせるもの。こんなデニムなら、僕だってはいてみたいと思ったのだ。

ともあれ、そんなものすごいデニムに釣り合うデザインを考えるとなると、なかなかに難題だ。生地に負けるデザインではあってはならない。たとえば最近僕がはまっているサルエルパンツ系デザインではどうだろう? それとも複雑なパターンを駆使したグルカ系? イタリアのビスポークパンツみたいなテーパードスラックスもいいんじゃないか・・・? そんな様々なデザインの資料を携えて、小林さんがつくった生地との初対面に出向いた。

果たしてその生地を一目見て、触った瞬間、今までのアイデアはきれいさっぱり吹っ飛んでしまった。空や海のようにどれだけ見ていても飽きない、奥深い表情のインディゴブルー。みっちりと糸を打ち込んでいるのに、普通のヘヴィオンスデニムのゴツゴツ感とは全く違って、空気をいっぱい含んでいることがわかる、ふんわりと優しい手触り。なんというかもう、ずっと見て、触っていたいのだ。仕事柄いろいろな高級生地に触れる機会はあるが、どれだけ高級で繊細なカシミアを触ったって、これほど興奮したことはない。もう、完全に僕の負け! いわゆる編集者的なサンプリング思考を全部否定するほどに素晴らしい、デニム生地。余計なデザインでは、その魅力を損なうだけなのだ。そう、極上の白米やうどんが、おかずなしでも美味しいように・・・。ん?「白ごはん」と「素うどん」? ・・・それがいいじゃない!

かくして今回のデニムづくりのデザインコンセプトは、究極の「白ごはん」または「素うどん」に決定した。では具体的にはどんなデザインがいいのだろう? これに対しても小林さんが素晴らしい提案をしてくれた。ズバリ、ユーロワークの世界。それもご自身が所有する1800年代後半のフレンチワークパンツである。現存するデニムよりもさらに時代を遡るような、100年前の発想によって生み出されたデニム。確かにそれを落とし込むなら、いわゆる5ポケットのデザインじゃあ、デザイン的にも時代的にも不釣り合いだ。しかもよくよく考えてみると、「デニム」という生地の語源はフランス南部のニームで量産された厚手の綾織物「サージ・ドゥ・ニーム」にあるという。つまりこの生地とフレンチワークのスタイルが融合することによって、究極にプリミティブなジーンズが完成するということ!

写真家 アウグスト・ザンダーにより活写されたユーロワーカーたち(写真集『Seeing,Observing and Thinking』より)

写真家 アウグスト・ザンダーにより活写されたユーロワーカーたち(写真集『Seeing,Observing and Thinking』より)なんだか僕、何にもしていないようだけれど、それはすなわち何もする〝必要がなかった〟のだと思っていただきたい。それほどまでにこのデニムはすごい。僕のようなジーンズにときめかなくなった男たちにこそ、実際に見て、触ってほしいのだ。

※これまでの Episode は、こちらでご覧いただけます。