80年代後半、イタリアンブランドとアメリカの古着に夢中になっていた。正確には、アルマーニのファクトリーブランドとアメリカンヴィンテージという組み合わせ。

当時の記憶や記録、こじつけや推測を絡めながら書いてみます。

第1話はこちら

第2話はこちら

イタリアンファッションの最盛期、

91年頃にはバブル崩壊と言われているので丁度、自分が大学在学中がイタリアンファッションの最盛期、大学卒業の頃には、80年代後半からのVintage Denimブームは収束に向かっていたということになる。

渋カジ全盛期とも言われた同じ時期に、自分はミーハー気分で地元の洋服屋でアルバイトをしていた。

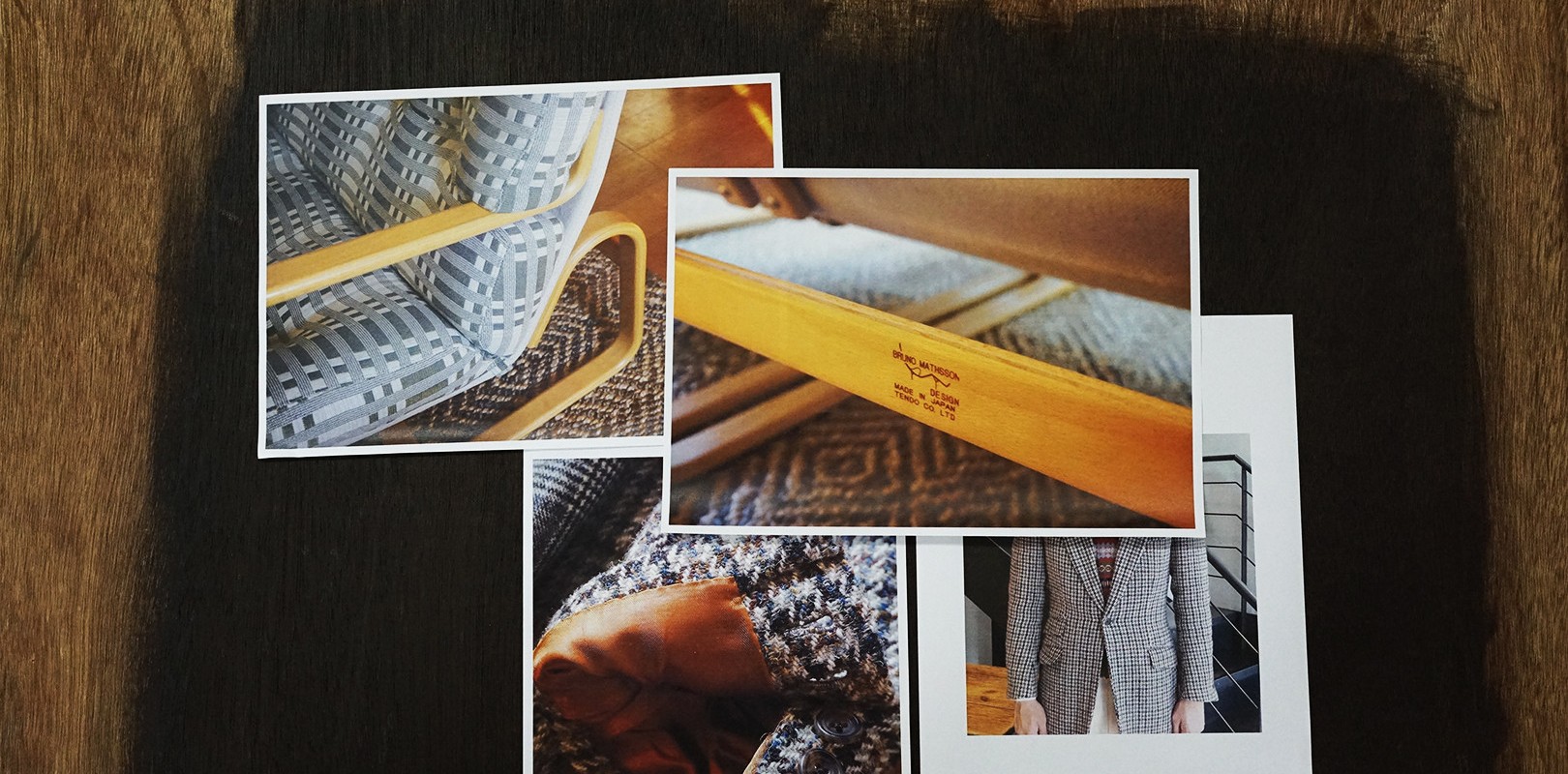

イタリアンブランドへの興味と共に、古着とくにヴィンテージデニムに対する興味が芽生えたのもこの頃。

イタリアンとアメリカンをミックスコーディネートする感覚を教わったのもバイト先だった。

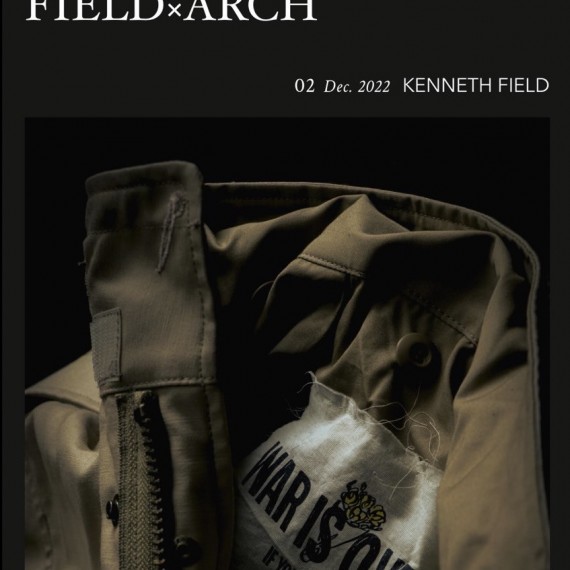

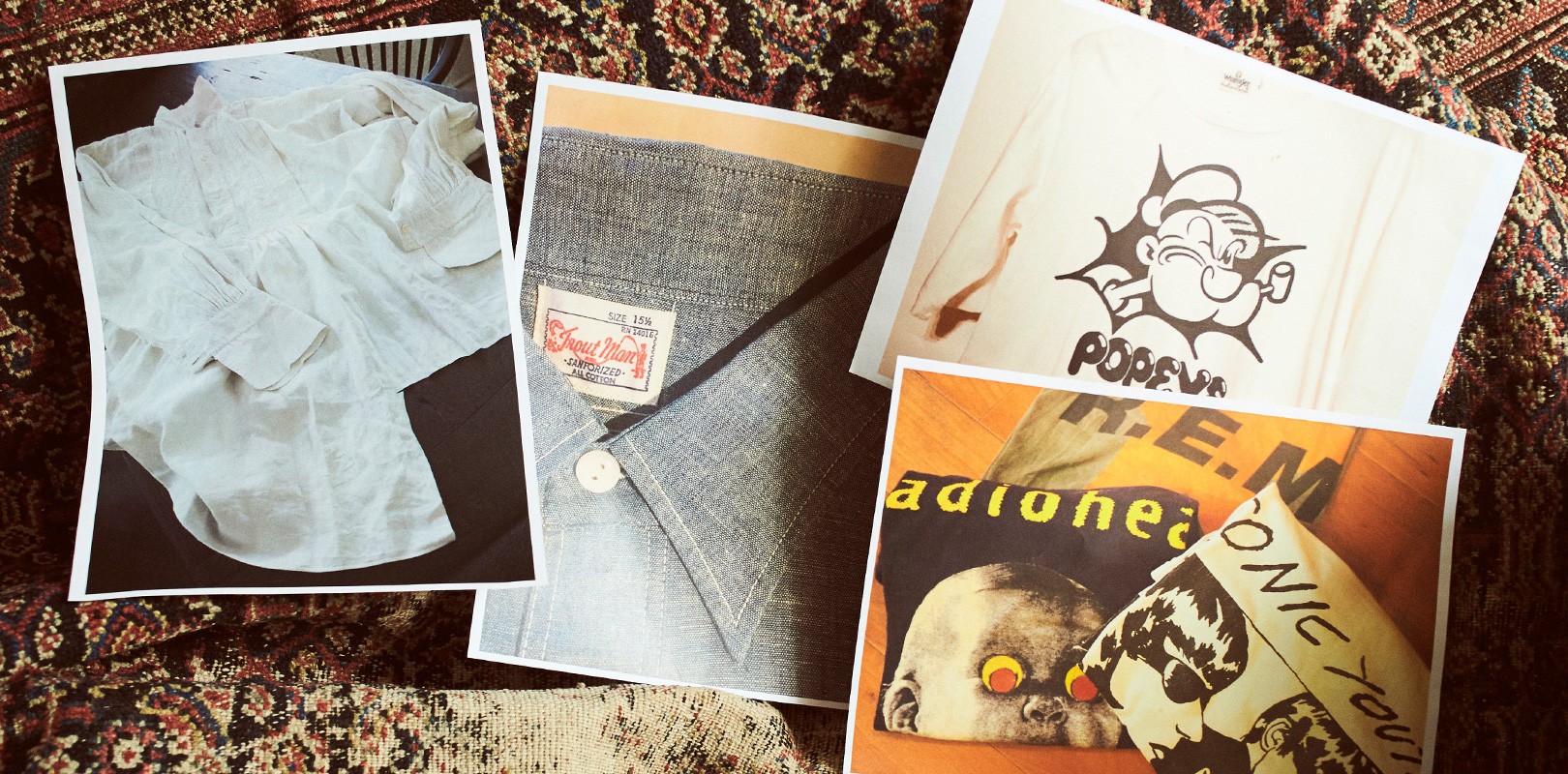

イタリアンブランドへの興味「A面」は、アルマーニが作るコートやブルゾンに何かミリタリーウェアの香りを感じながら、リーバイスのカツラギオフホワイトやBIG Eの色落ちしたジーンズ、べトナム6ポケットにアルマーニ風のゆったりとしたトップスを合わせていた。

ブルックスブラザースのBDではなく、薄ピンクのブロード素材やリネンのスナップダウン(和製英語かも)シャツや、パーフォレイテッドアッパーのオックスフォードシューズやコンビネーションのドライビングシューズなどがワードローブ。アメリカン直球ではなかった。

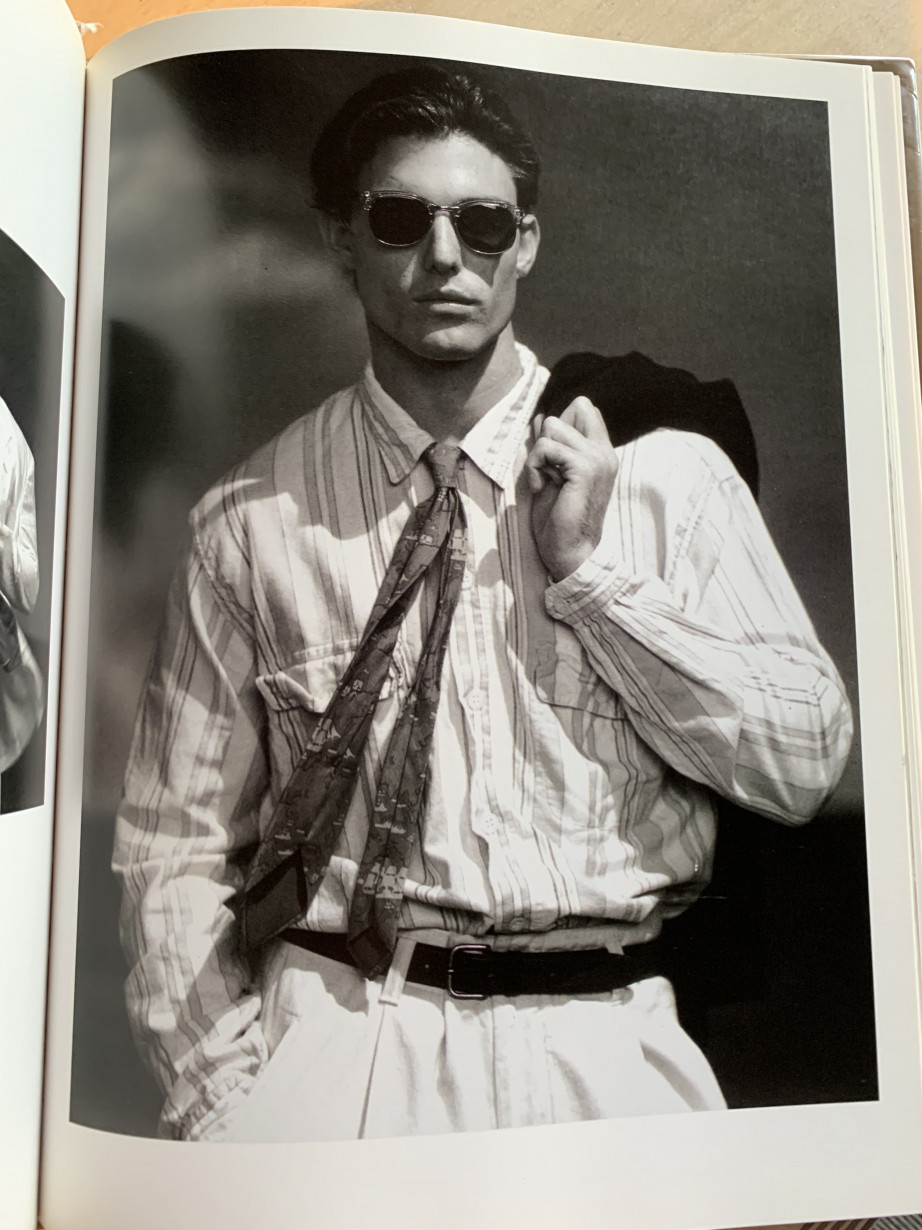

そしてイタリアンブランドへの興味「B面」では、当時ドラマ『マイアミ・バイス』(1984〜89)のドン・ジョンソンがどうのこうのって聞かされていたけど、よく分からないままに大人の感じがするどこか水っぽい夜の香りに憧れていた。(笑)

ダブルブレステッドのジャケットにゆったりとしたトラウザー、シルクタッチのゆらゆらとした素材のシャツを合わせるという不純極まりないスタイル。

ヴィンテージデニムに関しては、デッドストックという耳慣れない言葉を知ったのもこのころで、服好きの友人たちとの会話は、デッドの〇〇〇だとか型品番やタロンジッパーやグリッパージッパーがどうだ、黄色ステッチは綿糸だ、なんて話が常だった。

当時、既に数万円で取引されていたデッドストックの5ポケットの中でもウエスト28インチ、29インチとか、レングスが29インチ、30インチといったサイズがお買い得で、マイサイズなモノは既に高値の花だった。そんな状況でも無理して買ったウエストサイズギリギリの28インチのデッドストックを購入したもののレングスサイズが短かった事から、直ぐに手放した記憶がある。

結局は良い色落ちでサイズの合うユーズド品を探しだしイタリアンなアイテムとコーディネートする、そんな自分の中でのブームが続いていた。

増田海治郎さんの著書『渋カジが、わたしを作った。』を読むと自分がどれだけ当時の情報に影響されていたのかが良く分かる。

以下抜粋する。

自分は団塊ジュニアでは無いが、90〜91年のキレカジ&ハードアメカジ期、91〜92年の終焉期に見事にヴィンテージデニムに夢中になっていたことになる。

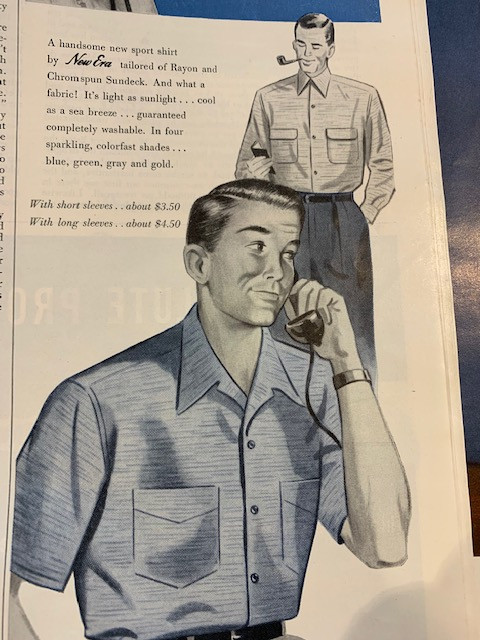

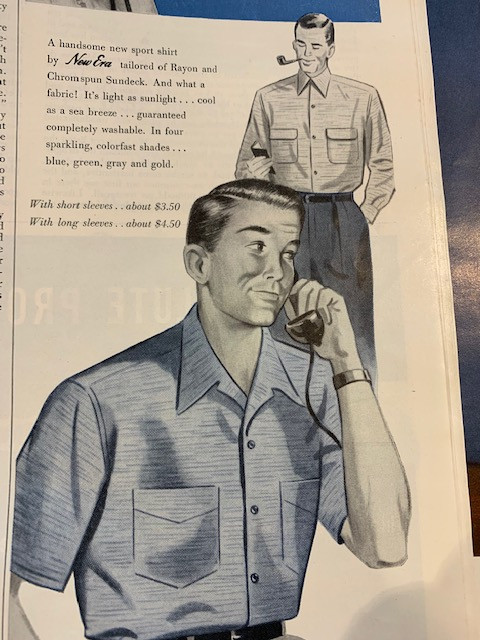

話はかわるけど、当時は50sテイストというと、ステージ衣装に近いようなアイテムと打ち出しが表立っていて、普段着的なアプローチでは無かったように思う。そんな中でも古着のオープンカラーシャツをゆったりと着るとかオーバーサイズのデニムをベルトで縛って穿くなんてスタイルが雑誌にでていて、これはこれでカッコいいと感じていた。今思うと大きいサイズのユーズド品の在庫が全国的にダブついていた可能性は無きにしも非ずで、やっぱり情報に流されていたとしか言いようがない。

80年代から90年代前半の自分がリアルな、いやリアルに近いであろう50年代のアメリカンスタイルを知るのは、もっと後になってからだった。

ロードレーサーにサイクリングジャージにコットンギャバジンのバルマカンコート。当時のロンドンのストリートスタイルでスノッブな感じだったのかな?

自分はというとアルバイト先ではイタリアンとアメリカンをミックスしたコーディネートで、ジョニ・ミッチェル、ライ・クーダー、ルー・リード、ジャクソン・ブラウンといった70年代の闇が拭いきれない音楽を聴かされ、週末のマハラジャではユーロビートで踊っていた。脳みそは完全に分裂していた。

<続く>

当時の記憶や記録、こじつけや推測を絡めながら書いてみます。

第1話はこちら

第2話はこちら

イタリアンファッションの最盛期、

Vintage Denimブームの収束期

91年頃にはバブル崩壊と言われているので丁度、自分が大学在学中がイタリアンファッションの最盛期、大学卒業の頃には、80年代後半からのVintage Denimブームは収束に向かっていたということになる。

渋カジ全盛期とも言われた同じ時期に、自分はミーハー気分で地元の洋服屋でアルバイトをしていた。

イタリアンブランドへの興味と共に、古着とくにヴィンテージデニムに対する興味が芽生えたのもこの頃。

イタリアンとアメリカンをミックスコーディネートする感覚を教わったのもバイト先だった。

イタリアンブランドへの興味「A面」は、アルマーニが作るコートやブルゾンに何かミリタリーウェアの香りを感じながら、リーバイスのカツラギオフホワイトやBIG Eの色落ちしたジーンズ、べトナム6ポケットにアルマーニ風のゆったりとしたトップスを合わせていた。

ブルックスブラザースのBDではなく、薄ピンクのブロード素材やリネンのスナップダウン(和製英語かも)シャツや、パーフォレイテッドアッパーのオックスフォードシューズやコンビネーションのドライビングシューズなどがワードローブ。アメリカン直球ではなかった。

そしてイタリアンブランドへの興味「B面」では、当時ドラマ『マイアミ・バイス』(1984〜89)のドン・ジョンソンがどうのこうのって聞かされていたけど、よく分からないままに大人の感じがするどこか水っぽい夜の香りに憧れていた。(笑)

ダブルブレステッドのジャケットにゆったりとしたトラウザー、シルクタッチのゆらゆらとした素材のシャツを合わせるという不純極まりないスタイル。

ヴィンテージデニムに関しては、デッドストックという耳慣れない言葉を知ったのもこのころで、服好きの友人たちとの会話は、デッドの〇〇〇だとか型品番やタロンジッパーやグリッパージッパーがどうだ、黄色ステッチは綿糸だ、なんて話が常だった。

当時、既に数万円で取引されていたデッドストックの5ポケットの中でもウエスト28インチ、29インチとか、レングスが29インチ、30インチといったサイズがお買い得で、マイサイズなモノは既に高値の花だった。そんな状況でも無理して買ったウエストサイズギリギリの28インチのデッドストックを購入したもののレングスサイズが短かった事から、直ぐに手放した記憶がある。

結局は良い色落ちでサイズの合うユーズド品を探しだしイタリアンなアイテムとコーディネートする、そんな自分の中でのブームが続いていた。

増田海治郎さんの著書『渋カジが、わたしを作った。』を読むと自分がどれだけ当時の情報に影響されていたのかが良く分かる。

以下抜粋する。

「渋カジ」とは渋谷カジュアルの略で、1985年頃〜1992年春頃に流行したアメカジをベースにしたストリートファッションだ。主な担い手は1971〜74年生まれの団塊ジュニア世代。渋カジは、85〜87年のアメカジ期、88〜89年の渋カジ期、90〜91年のキレカジ&ハードアメカジ期、91〜92年の終焉期の4つに大別できるが、一貫して変わらなかったのはアメリカ製のジーンズが主役だったことだ。

自分は団塊ジュニアでは無いが、90〜91年のキレカジ&ハードアメカジ期、91〜92年の終焉期に見事にヴィンテージデニムに夢中になっていたことになる。

話はかわるけど、当時は50sテイストというと、ステージ衣装に近いようなアイテムと打ち出しが表立っていて、普段着的なアプローチでは無かったように思う。そんな中でも古着のオープンカラーシャツをゆったりと着るとかオーバーサイズのデニムをベルトで縛って穿くなんてスタイルが雑誌にでていて、これはこれでカッコいいと感じていた。今思うと大きいサイズのユーズド品の在庫が全国的にダブついていた可能性は無きにしも非ずで、やっぱり情報に流されていたとしか言いようがない。

80年代から90年代前半の自分がリアルな、いやリアルに近いであろう50年代のアメリカンスタイルを知るのは、もっと後になってからだった。

余談

地元の友人の中には、ファッションとカルチャー、音楽がリンクしていたのではないか?という印象的なスタイリングを思い出した。ロードレーサーにサイクリングジャージにコットンギャバジンのバルマカンコート。当時のロンドンのストリートスタイルでスノッブな感じだったのかな?

自分はというとアルバイト先ではイタリアンとアメリカンをミックスしたコーディネートで、ジョニ・ミッチェル、ライ・クーダー、ルー・リード、ジャクソン・ブラウンといった70年代の闇が拭いきれない音楽を聴かされ、週末のマハラジャではユーロビートで踊っていた。脳みそは完全に分裂していた。

<続く>