・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

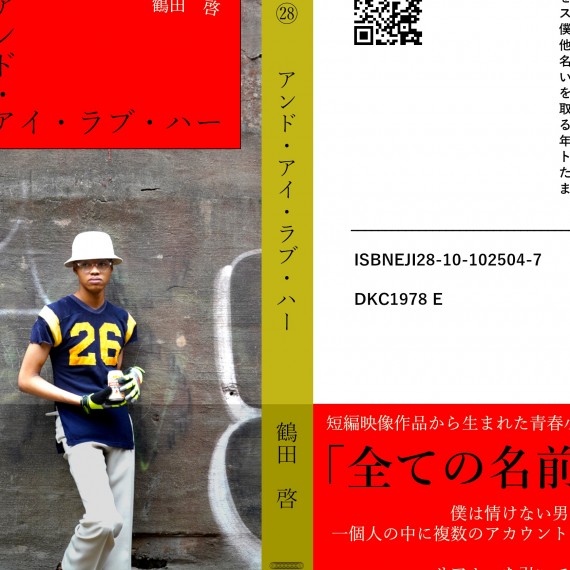

コーヒーを飲み終わるころ、胃のムカつきとは裏腹に猛烈な空腹感を覚えた僕は、ボタン・ダウンシャツの上から赤色のスウィング・トップを引っ掛けると国鉄のS線で10分乗ったところにあるK駅前に降り立った。足早に繁華街を抜けて裏路地へ入り、ブルーのネオンサインが目印になっているショット・バーのドアを開けると、グラスを磨いている小太りのマスターに目配せだけで「どうも」と挨拶をして、いつもどおり一番奥のカウンター席に座った。マスターがきっかり12分もかけて作ってくれたコンビーフ・サンドを2分で平らげると、僕はチャンドラーの「ロング・グッドバイ」をポケットから取り出して読みかけのページに挟んでおいたしおりを抜き取った。そこで、ふと村上春樹のことを想った。彼の信奉者は世界中にいる。確かに僕も18歳の冬から21歳の夏にかけて、彼が書く小説と短編に随分と読み耽ったものだ。しかし、いま「彼の書く小説が好きか?」と尋ねられたときに、果たしてピンボールのような反射速度で「好きです」と答えられるだろうか。からになった僕のグラスを見ながらマスターが「次もレッド・アイでいいかい?」と尋ねてきた。僕は喫茶店でアルバイトをしながら、月刊のジャズ専門誌にちょっとしたコラムを寄せている。30歳までには物書きとして自立したいと願っている。勿論影響は受けたけれど、村上の真似なんてしてこなかったし、これからもそうだろう。うわの空で「あ、はい、同じものを」と答えた僕に「レッド・アイでいいんだね?」ともう一度確認すると、マスターは慣れた手つきで業務用の冷蔵庫からよく冷えたトマトジュースを取り出して、チェット・ベイカーの「ザット・オールド・フィーリング」を鼻で歌いながらレモンをスライスし始めた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

村上春樹の文章には特徴がある。特徴があるということは模倣しやすいということ。村上の文体を盗みに来るやつは世界中に溢れている。しかし、文体だけで村上春樹が完成するのであれば苦労はない。「でも、彼らは本当にそれでいいのかな?」と、僕と20年間付き合いのある鼠男が、突然カウンター越しに話しかけてきた。「彼らって?」「盗むやつらさ」「いや、それでいいわけ…」と言いかけた僕は一寸考えた後に「ないじゃないか」と続けたが、その声はマスターがグラスを洗う音にかき消されそうなほど小さかった。

「彼らは安心しているのさ」

そう続ける鼠男に、僕は「安心?むしろ逆じゃないのか?不安と葛藤、いつかコピーがバレるんじゃないかって罪悪感で、国境を守る兵士の様に夜も眠れないんだよ、彼らはきっと」と答えた。「彼らが、熱帯魚のような心を持っているのだとしたら、あるいはそうかもしれないね」と、まるで街頭ヴィジョンで放送される国会答弁を見上げる無党派層みたいな顔をして鼠男は言った。「しかし、そもそも彼らにはコピーしてるつもりなんて全くないんだ。だってそうだろ?いまやネットに落ちているものはおろか、本に書いてあることもすべて、まるでタダみたいな扱いなんだぜ?彼らなりに(それなりに)リスペクトを込めて、他人がやったことを素直に取り入れているだけなんだ。それ以上でも以下でもないのさ」そう言い終えると、鼠男はカウンターの物陰へと消えていった。

それ以上でも以下でもない?僕は、やれやれと思った。いつの間にか窓から射し込む西日の角度が変わったようだ。僕は少しだけ目を閉じた後、氷が溶けてすっかりだらしない味に変わり果てたハイボールを一口だけゆっくりと、飲んだ。