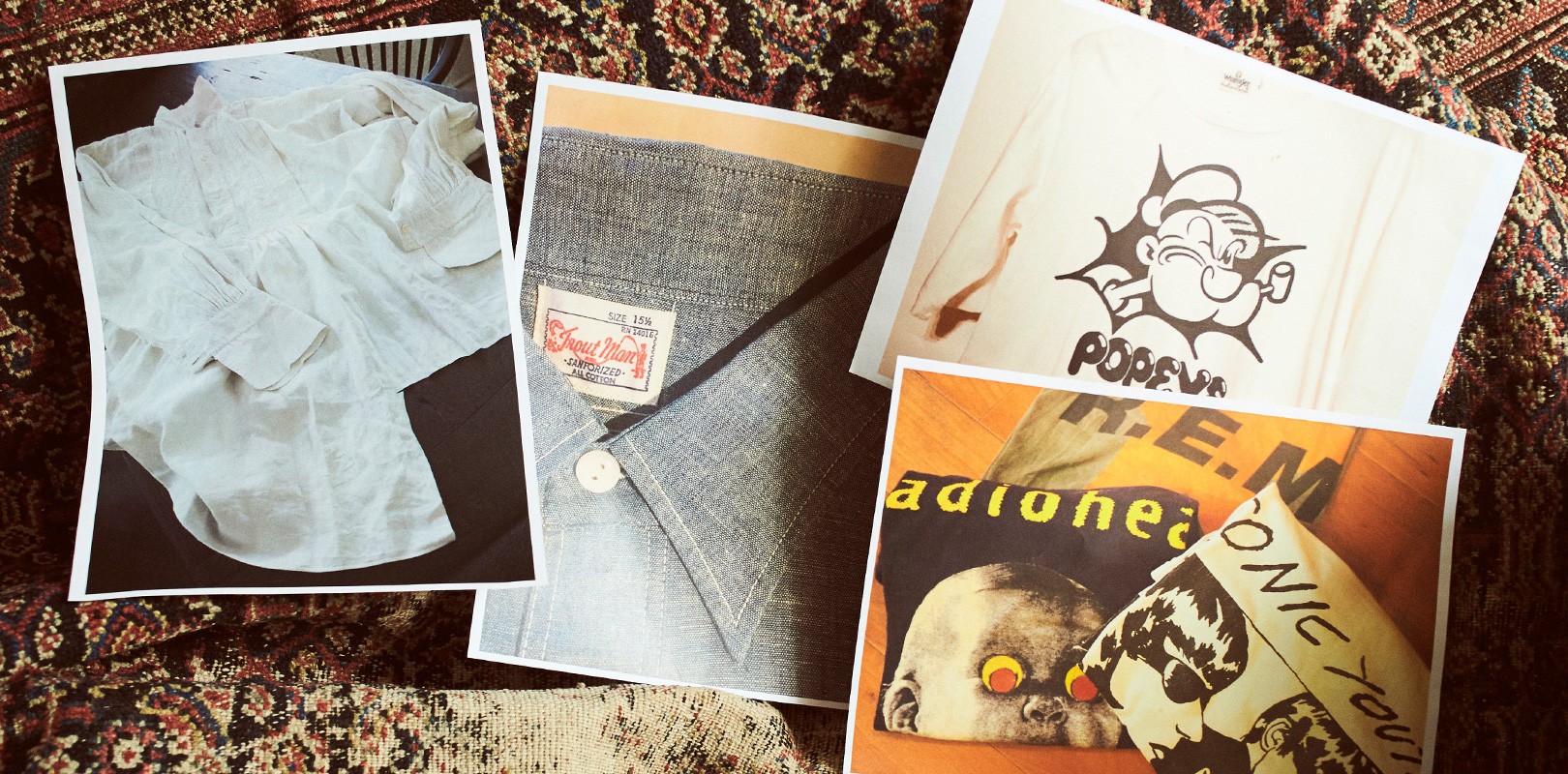

目に付いたものをとりあえずザッと集めてみたら、デスク周りに散らばっていたもの(つまり、年末に買ってそのまま放置してあったもの)が、あっという間に積み上がった。大掃除済のクローゼットを引っ掻き回してまでやる企画じゃないのでアウターやニットといった洋服類は登場しないが、そこはスミマセン、悪しからず。

年末のTokyo Art Book Fair(TABF)では石田真澄『everything will flow』を入手。まるでプリズム、乱反射、カバーデザインを切り裂く光のように巻き付けられた帯の形状にグイッと惹かれ、TISSUE inc.代表・安東崇史氏のブースにて購入した。僕は、TISSUE PAPERSが発行する出版物の巻頭や巻末に添えてある安東氏のテキストのファンだ。

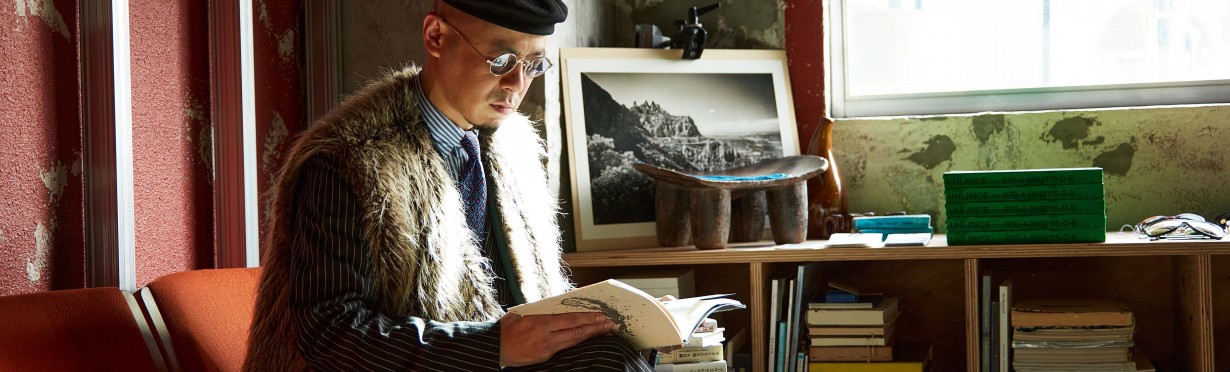

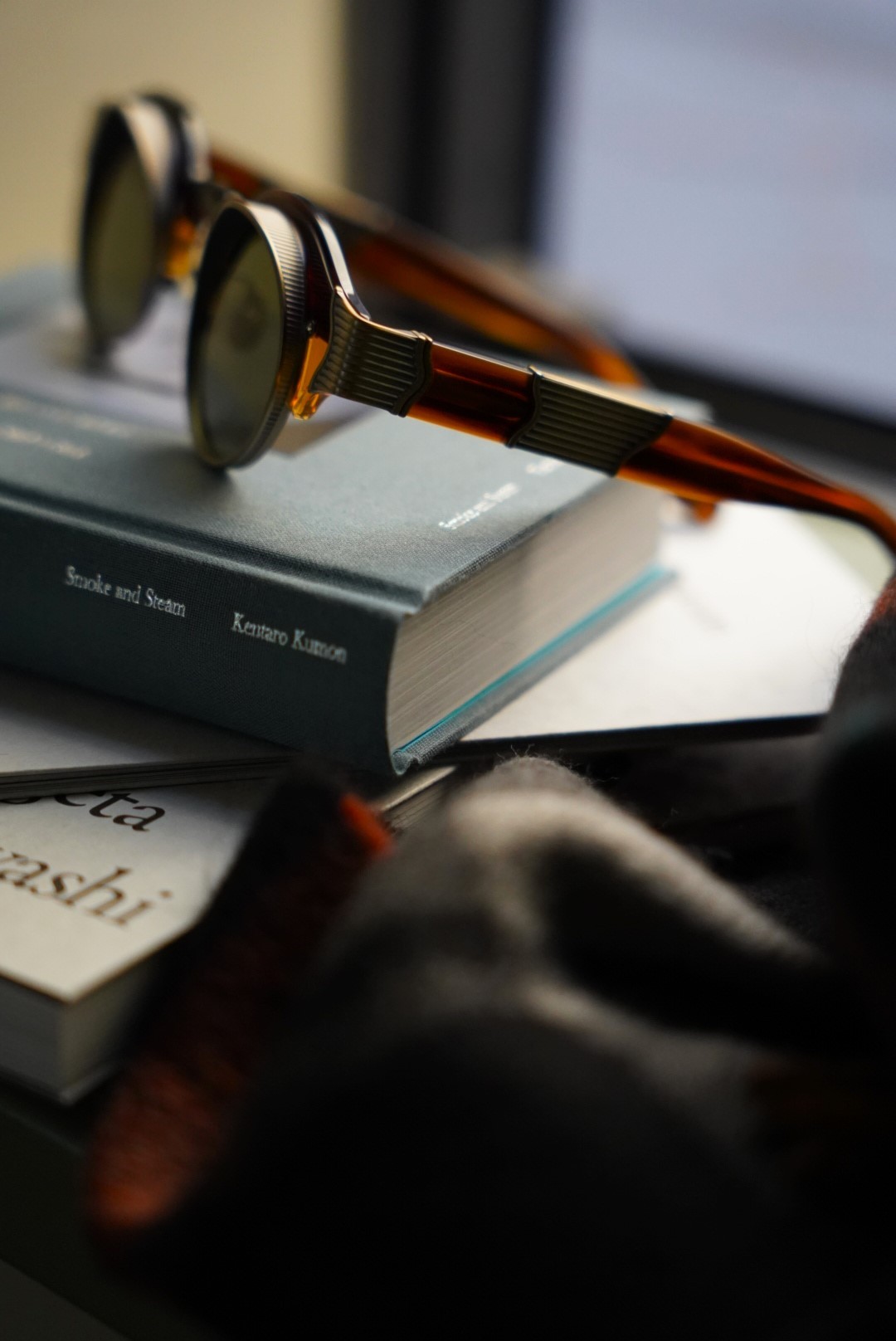

DOWNTOWNの原さんに誘われて足を運んだMATSUDAの展示会では、以前から気になっていたモデル・10605Hを。スチームパンク度マックス、どう考えてもMATSUDAの真骨頂デザイン。現状はサングラスだが、度入りレンズに替えて日常眼鏡使いにするかどうかを思案中。僕が好む古典的な洋服に近未来ディストピアのスパイスを振りかけてくれる存在になるだろう。

スチーム繋がりで、公文健太郎の写真集『煙と水蒸気』。友人の宮添浩二氏が手がけたカバーデザインに一瞬でヤラれた1冊。Rollで開かれた公文氏と松浦弥太郎氏のトークショーを観覧に行き、その場で初めて現物を手に取ったが、色味も厚みも質感も絶妙に好きな感じ。展示もトークショーも素晴らしい内容だった。そういえば僕は、昔から煙突とか給水塔とかそういったタイポロジー的モチーフに惹かれ続けてきた。

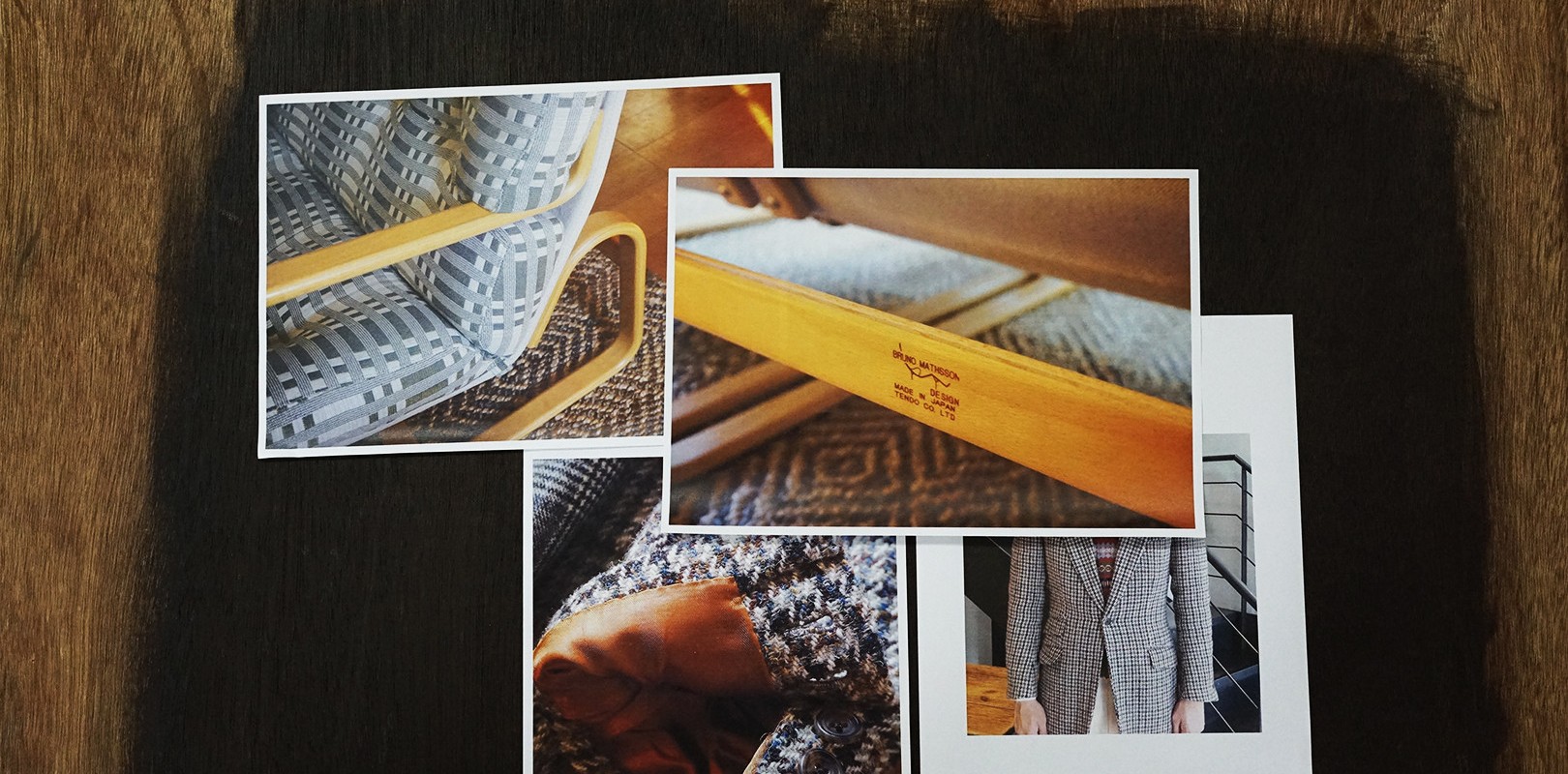

同じくRollのエキシビション『COMPLEX』では、スタイリスト・相澤樹が世界中で買い集めてきたコレクションの中から上海の景色を写した写真(にケミカルな着色を加えたもの)を選んだ。この写真からも、どことなくディストピアの匂いがする。写真の下には、宮添氏がブックデザインを手がけた小林茂太の写真集『cairn』『stratum』の2冊が重なっている。こちらはTABFの宮添ブースで購入。

唯一の衣類(?)、JOSHUA ELLISのカシミヤスカーフは去年末に買った大判サイズよりも一回り小さいサイズ(35x190cm)のものをセレクト。ちゃんと上質なくせに、古着のラムウールマフラーみたいにチープなこの配色が僕にとっては心地いい。年末に購入後、既に何度もコンビニへ出かけるときなどに使っている。

それにしても、人生は選択の連続だ。目の前にあるコーヒーにミルクを入れるか、入れないか?夕暮れ時に部屋がうすら寒くなってきたので床暖房のスイッチを今すぐオンにするか、もう少し我慢するか?程度の小さな選択までを含めると、僕らは常に選んでいる。何も選ばずに生きることなど不可能だと言い切ってしまっても良い。そういった意味で、買い物という行為は比較的分かりやすい「選択」の瞬間だ。そして、「持ち家を購入する」「車を買い替える」ことに比べて「洋服や本を買う」ことは金銭的な意味でも空間的な意味でもハードルが低い、どうにでもなる、仮に間違っていたとしても傷が浅い、そう思われがちだ。しかし、仮に前者のように“人生における大きな選択”を誤ったからと言って実際に「人生が終わったり」「詰んだり」することは無いし、結局はそれが「正解」だったのか「不正解」だったのかという観念に自分が生きている「現在」を絡め取られ続けながら生きることこそが不毛である。今を十分に生きることができていれば過去の選択はすべて「正解」だったことになるし、勿論その逆も言える。

2024年におけるNEJIの活動は、はっきり言って発作的・直感的であった。その場その場で思いついたことをすぐさま実行に移し続けた結果、思いもよらない形で365日が過ぎていった。深く考えもせずに見切り発車で始めたことは、ときおり僕を傷つけ悩ませもしたが、終わってみればすべて「やっておいてよかったこと」だと思える。ジャン=ポール・サルトル曰く「人間は自由の刑に処されている」。この実存主義哲学者によれば、人間は自分の選択によって自分自身を定義する自由を持つという。しかし、その自由には責任が伴い、選択の結果に対する重荷を受け入れる覚悟が必要とされ、選択の自由は解放感をもたらす一方で苦しみや迷いも引き起こすだろう、というのだ。一方でネルソン・マンデラ曰く「困難を克服する勇気を持つことを選ぶことで、真の自由を手に入れる」。マンデラの言葉は、選択とは困難や苦痛を受け入れて克服する意志に関わるものであるとしている。彼は選択を自由への道として位置づけ、自由は外的条件ではなく、内面的な勇気や決断によって得られるものであると考えていた。彼らがこの言葉を発した時代や環境と比べると、現在の日本で僕らが実感する「自由」とはどことなく「生ぬるい、実体のない、胡散臭い」概念に成り下がっているかもしれない。しかし、僕らはどっちみち選んでいる。1年中、選んでいる。僕が2024年に選んだアイテムたちが僕にとって役に立つものであるのか、或いはまったく役に立たないものなのか。今のところ、答えは無い。というよりも、そもそも「物質的な選択」に「正解」や「不正解」などといった断定的な答えがあるはずもない。それらの答えは笑いながら死ぬ瞬間にこそ、すべて集約される。だからこそ、僕は選ぶ。自分自身の意思で選ぶ、ということを選んだのだから。