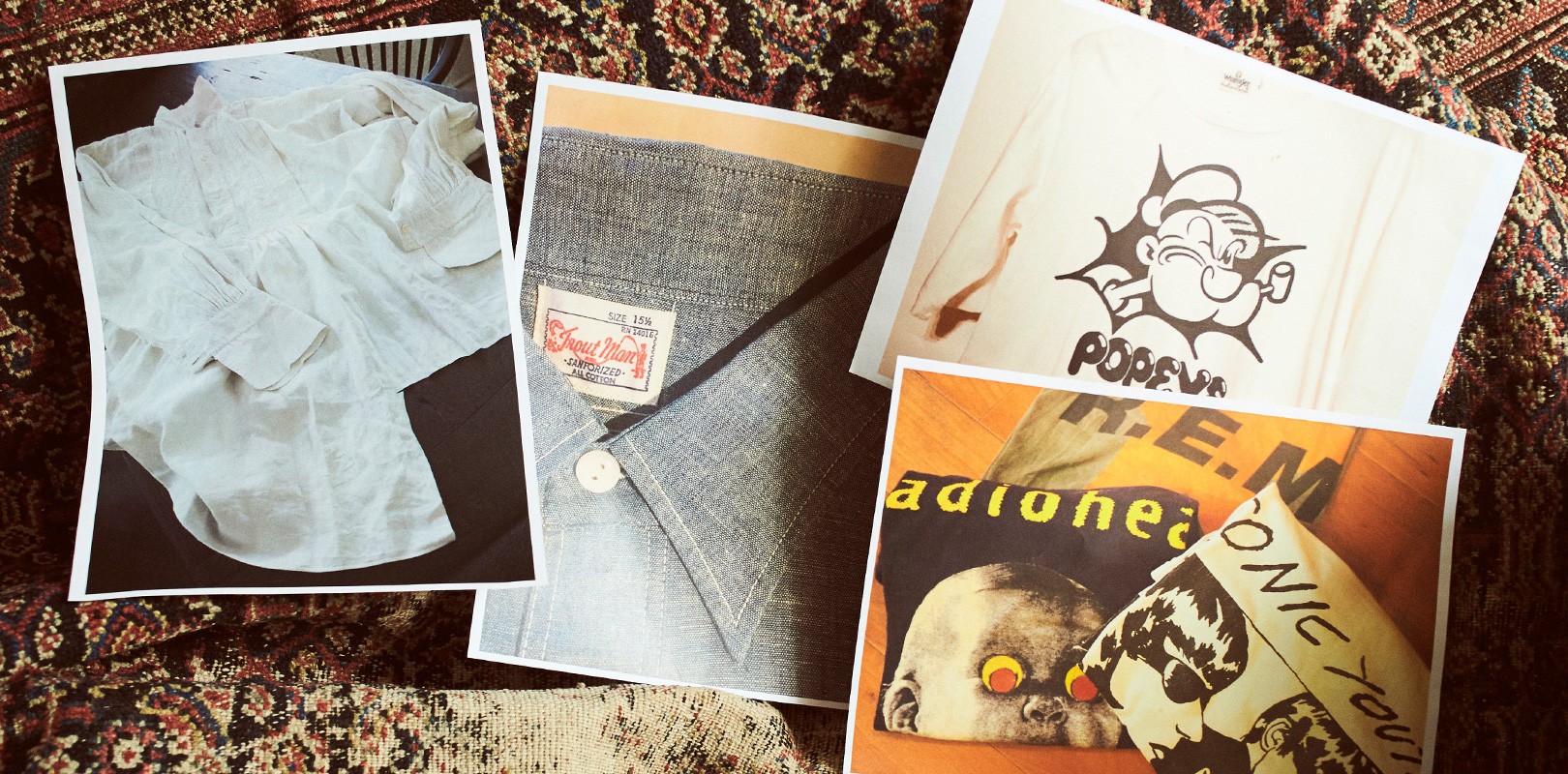

80年代後半、イタリアンブランドとアメリカの古着に夢中になっていた。正確には、アルマーニのファクトリーブランドとアメリカンヴィンテージという組み合わせ。

何故、そんな組み合わせになってしまったのか、当時の記憶や記録、こじつけや推測を絡めながら書いてみます。

80年代前半アメリカは大規模な減税政策によって消費が急速に拡大し景気回復に向かう。しかし一方では高金利が続き、企業は借り入れが困難な状況。本来なら景気回復しているので工場に設備投資したい、ところがそれが出来ない。徐々にアメリカ企業は価格競争力が低下する中で、国外に製造業を移していった。

景気が回復している中でアメリカ国内では、物資が必要なのに国内の製造業の空洞化。とくに需要が高まっていた自動車業界はこの頃からデトロイトが崩壊、性能が良いとされていた日本の自動車メーカーがアメリカ国内で販路を広げていった。

同じような事が、アパレル産業でも起きていたのではないだろうか。

日本やイタリアの有名ブランドがアメリカでも徐々に紹介されはじめる中、アメリカンブランドは自国生産からオフショアで安く生産した商品を自国の消費にあてながら国外にもその商品を売り始めていた。実際には海外ではライセンス販売だったのかもしれない。

90年代に入りラルフローレンのアメリカ製製品を見かけなくなっていったので、80年代後半には、オフショア生産に移行済だったという事だろう。

一方日本では、85年の「プラザ合意」以降、想定以上のスピードで円高が進行、日本は円高不況に突入。

日銀は対応策として低金利政策を打ったがこれで状況が一転。

想定内だったのか、想定外だったのか、世の中のお金が異常に余ってしまう。余ったお金は株式市場や不動産に流入、資産価格の上昇と共に日経平均株価は80年代後半には史上最高値をマーク。この頃がバブルの絶頂期と言われている。

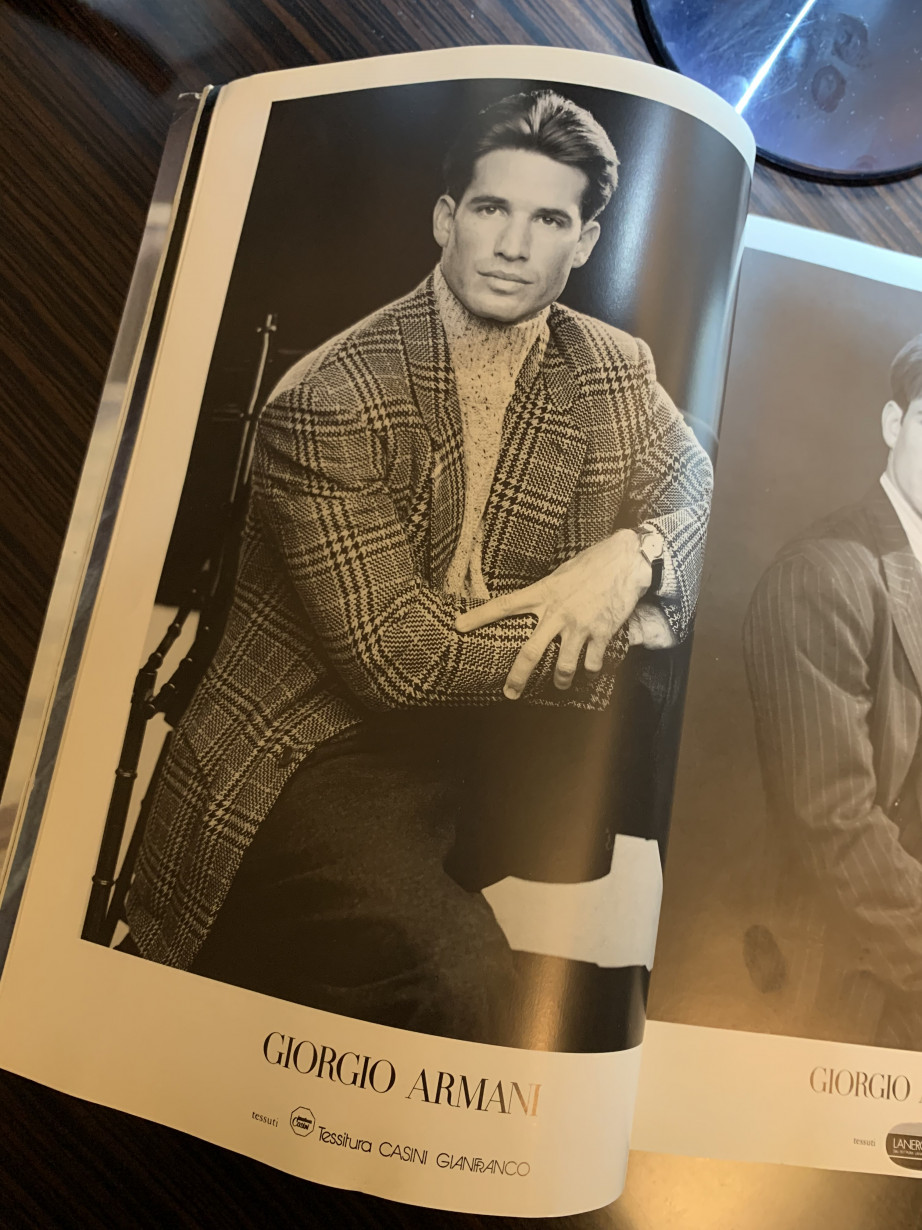

日本では円高に後押しされながら、海外ブランドが大量に押し寄せてきた。87年頃にはアルマーニのジャパン社が設立されており、その流れに拍車をかけたはず。イタリアンブランドの台頭は顕著で、ミラノモード3Gと呼ばれており、ジョルジオ アルマーニ、ジャンフランコ フェレ、ジャンニ ベルサーチがもてはやされた。

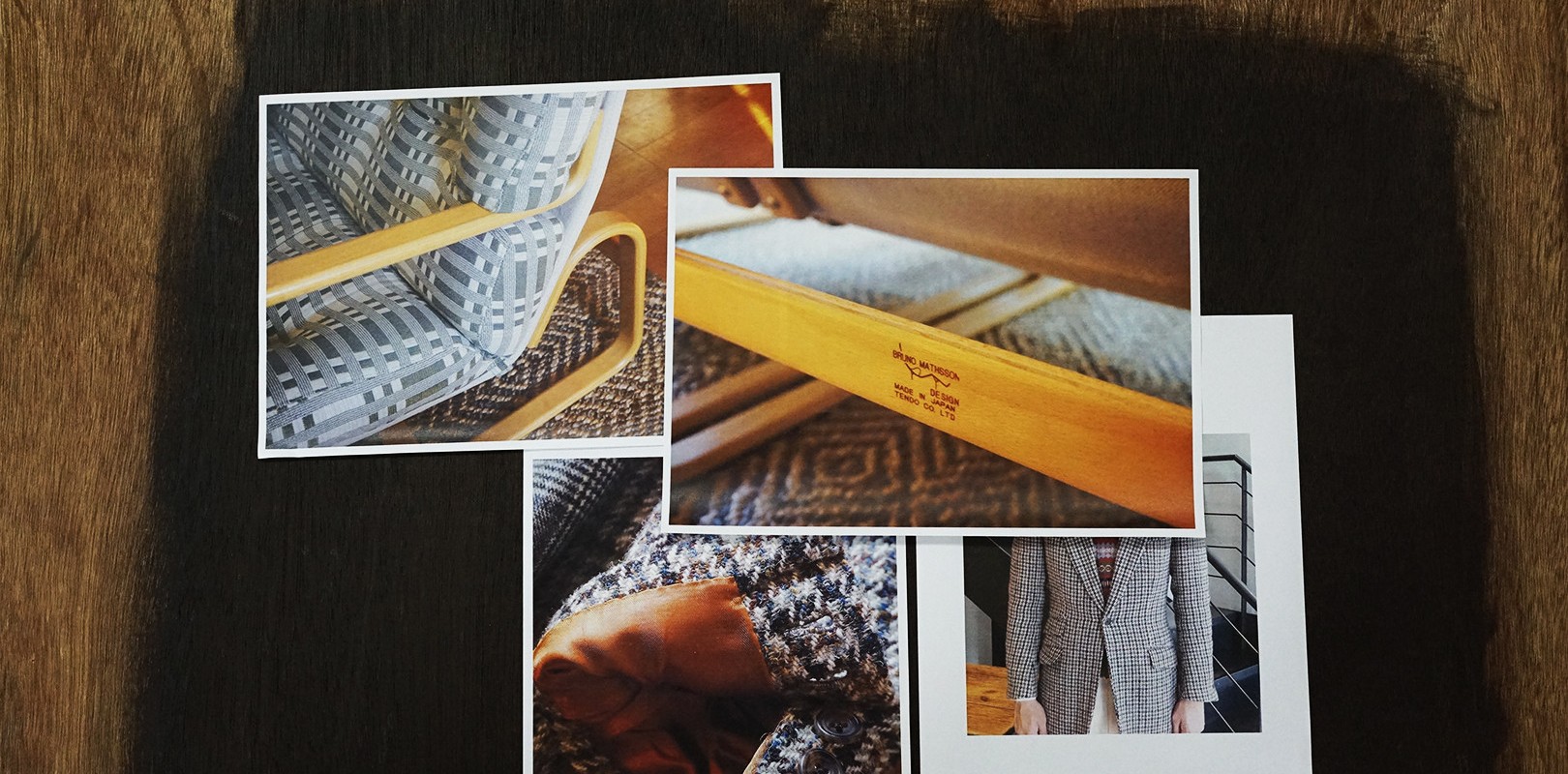

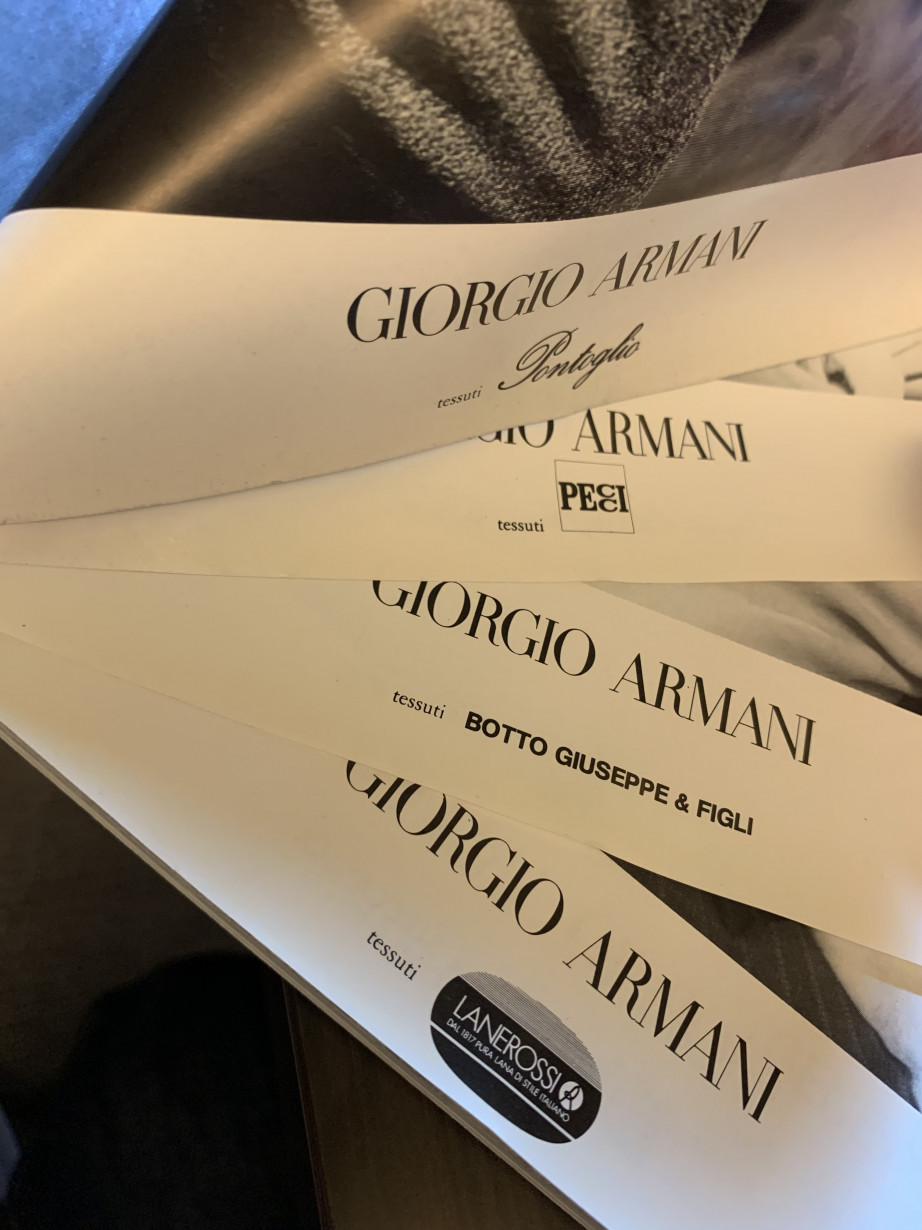

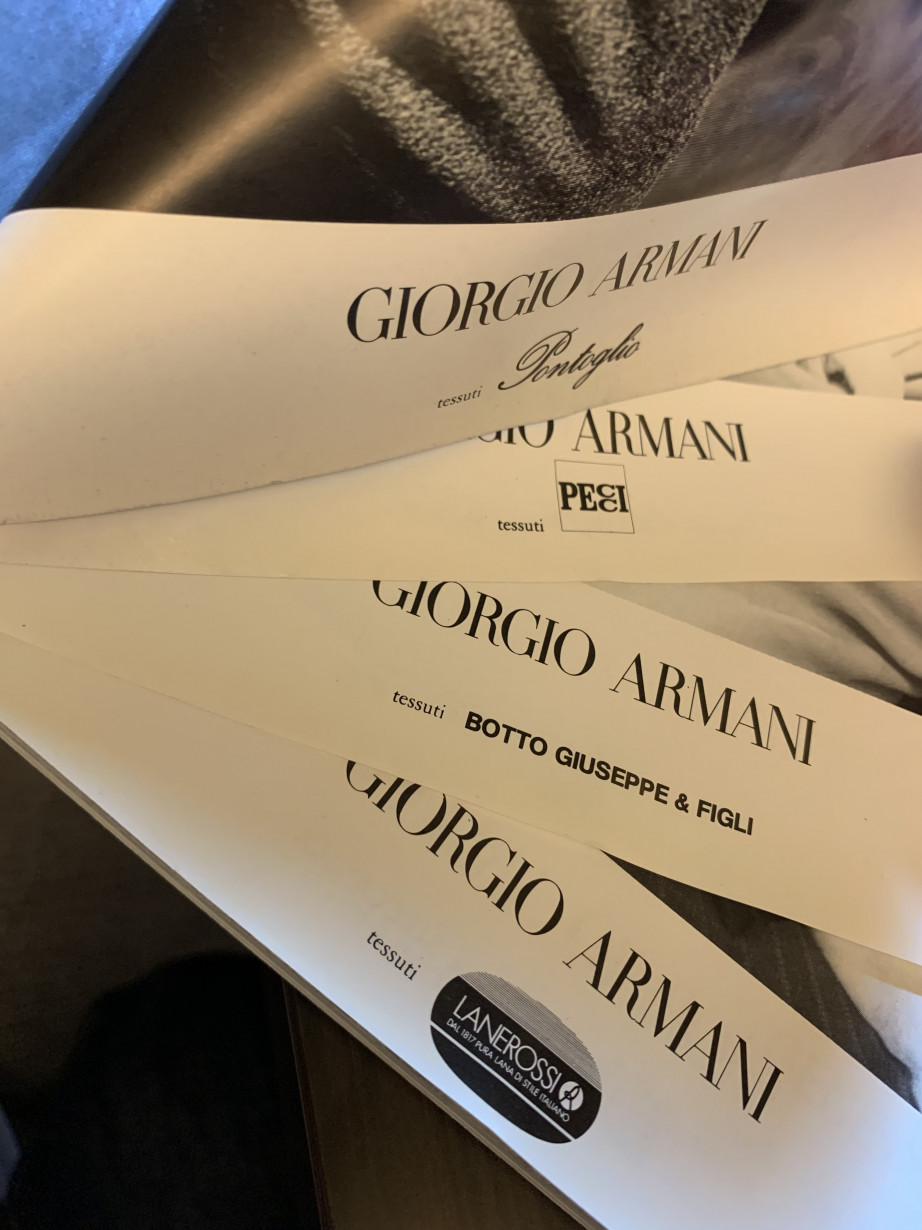

そこで自分が非常に気にしていたのは、ルオモヴォーグをはじめとするイタリアンファッション雑誌の広告に、やたらと生地ブランド名や会社名の掲載が多かった事。化繊が混じったような揺れるような生地、先染の糸を幾つも織り重ねて作った見た目にゴージャスな素材を3Gに供給していたのがそれらの生地屋だった。

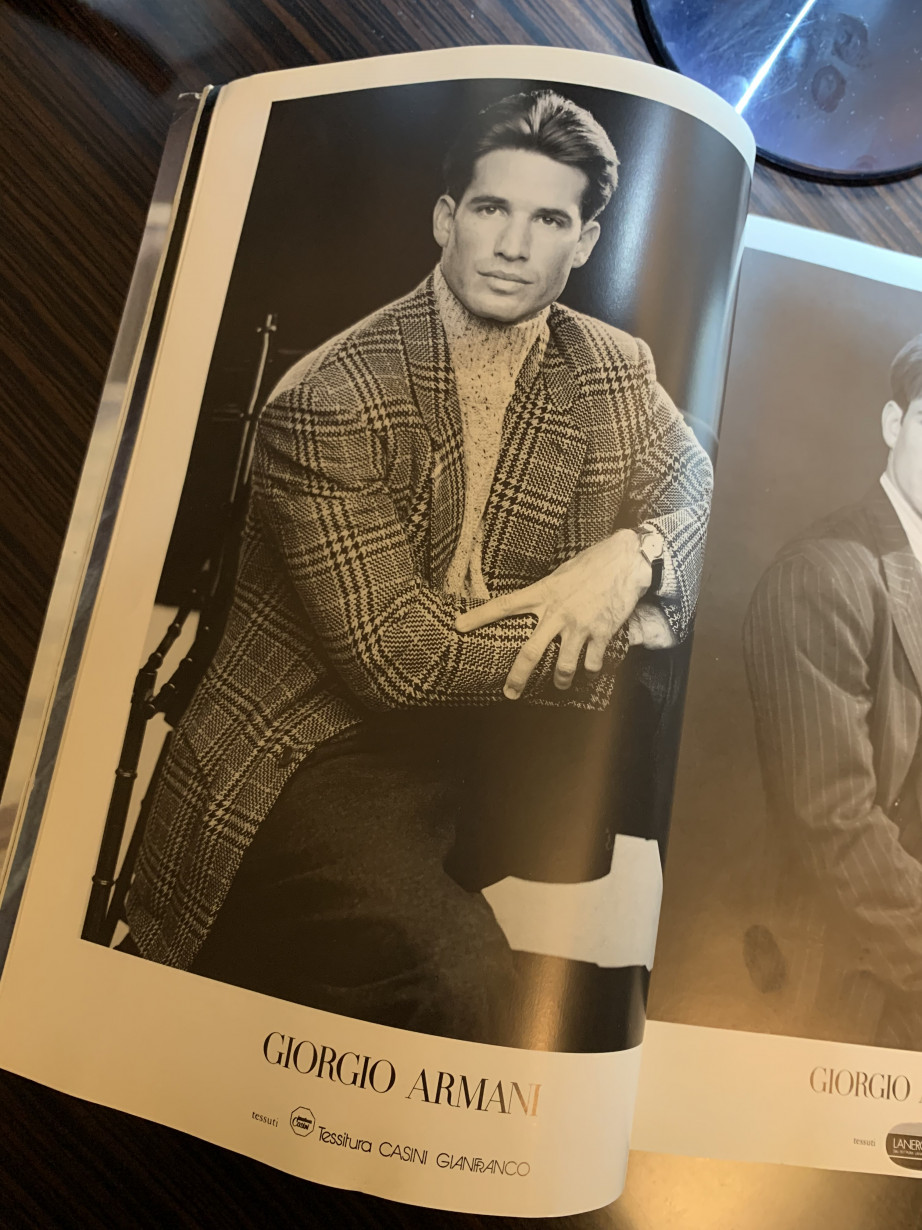

やっぱりMagnif 中武さんのところにはありました。1987年 L’UOMO VOGUE より。

やっぱりMagnif 中武さんのところにはありました。1987年 L’UOMO VOGUE より。

後になって、デザインされた服を売りながら、それに使用された生地も売りたいというアパレル繊維業が国家産業であるイタリアの凄まじさを知った。

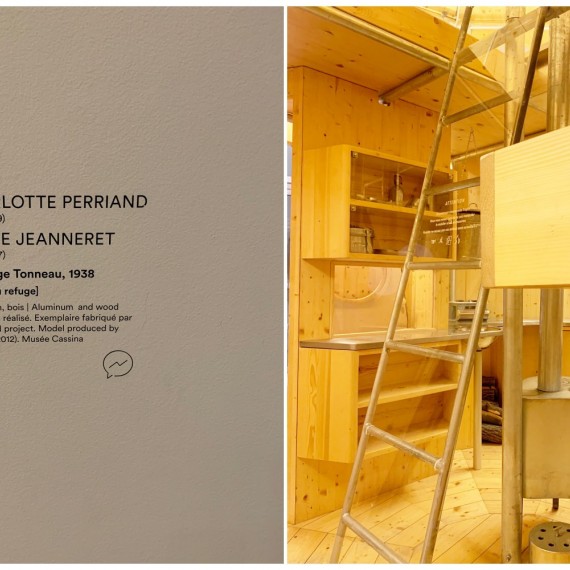

そんな3Gはマーケットを広げる為だったのか? メインブランドとは別にディフュージョンブランド(セカンドライン)を販売するようになる。同じ頃に3Gを支えた縫製工場が、自らをファクトリーブランドとして商品を売り出していた。アルマーニで言えば、スーツはベスティメンタ社のヒルトン、コートはアレグリ、シャツはバグッタやパンチ等があった。

似たような素材、似たようなフォルム、似たようなテイストがリーズナブルな価格で手に入るので売れない訳が無かった。

そして、そんなイタリアンブランドのデザインの似たようなフォルム、似たようなテイストを真似た服が日本中で販売されていたというから面白い。流行が上の方から流れ出て裾野に広がっていく感じでしょうか。

自身は、そんなイタリアンなテイストを取り入れながらもリーバイスやミリタリーアイテムとコーディネートするのが恰好良いと教わった。

<続く>

何故、そんな組み合わせになってしまったのか、当時の記憶や記録、こじつけや推測を絡めながら書いてみます。

80年代前半アメリカは大規模な減税政策によって消費が急速に拡大し景気回復に向かう。しかし一方では高金利が続き、企業は借り入れが困難な状況。本来なら景気回復しているので工場に設備投資したい、ところがそれが出来ない。徐々にアメリカ企業は価格競争力が低下する中で、国外に製造業を移していった。

景気が回復している中でアメリカ国内では、物資が必要なのに国内の製造業の空洞化。とくに需要が高まっていた自動車業界はこの頃からデトロイトが崩壊、性能が良いとされていた日本の自動車メーカーがアメリカ国内で販路を広げていった。

同じような事が、アパレル産業でも起きていたのではないだろうか。

日本やイタリアの有名ブランドがアメリカでも徐々に紹介されはじめる中、アメリカンブランドは自国生産からオフショアで安く生産した商品を自国の消費にあてながら国外にもその商品を売り始めていた。実際には海外ではライセンス販売だったのかもしれない。

90年代に入りラルフローレンのアメリカ製製品を見かけなくなっていったので、80年代後半には、オフショア生産に移行済だったという事だろう。

一方日本では、85年の「プラザ合意」以降、想定以上のスピードで円高が進行、日本は円高不況に突入。

日銀は対応策として低金利政策を打ったがこれで状況が一転。

想定内だったのか、想定外だったのか、世の中のお金が異常に余ってしまう。余ったお金は株式市場や不動産に流入、資産価格の上昇と共に日経平均株価は80年代後半には史上最高値をマーク。この頃がバブルの絶頂期と言われている。

日本では円高に後押しされながら、海外ブランドが大量に押し寄せてきた。87年頃にはアルマーニのジャパン社が設立されており、その流れに拍車をかけたはず。イタリアンブランドの台頭は顕著で、ミラノモード3Gと呼ばれており、ジョルジオ アルマーニ、ジャンフランコ フェレ、ジャンニ ベルサーチがもてはやされた。

そこで自分が非常に気にしていたのは、ルオモヴォーグをはじめとするイタリアンファッション雑誌の広告に、やたらと生地ブランド名や会社名の掲載が多かった事。化繊が混じったような揺れるような生地、先染の糸を幾つも織り重ねて作った見た目にゴージャスな素材を3Gに供給していたのがそれらの生地屋だった。

やっぱりMagnif 中武さんのところにはありました。1987年 L’UOMO VOGUE より。

やっぱりMagnif 中武さんのところにはありました。1987年 L’UOMO VOGUE より。後になって、デザインされた服を売りながら、それに使用された生地も売りたいというアパレル繊維業が国家産業であるイタリアの凄まじさを知った。

そんな3Gはマーケットを広げる為だったのか? メインブランドとは別にディフュージョンブランド(セカンドライン)を販売するようになる。同じ頃に3Gを支えた縫製工場が、自らをファクトリーブランドとして商品を売り出していた。アルマーニで言えば、スーツはベスティメンタ社のヒルトン、コートはアレグリ、シャツはバグッタやパンチ等があった。

似たような素材、似たようなフォルム、似たようなテイストがリーズナブルな価格で手に入るので売れない訳が無かった。

そして、そんなイタリアンブランドのデザインの似たようなフォルム、似たようなテイストを真似た服が日本中で販売されていたというから面白い。流行が上の方から流れ出て裾野に広がっていく感じでしょうか。

自身は、そんなイタリアンなテイストを取り入れながらもリーバイスやミリタリーアイテムとコーディネートするのが恰好良いと教わった。

<続く>