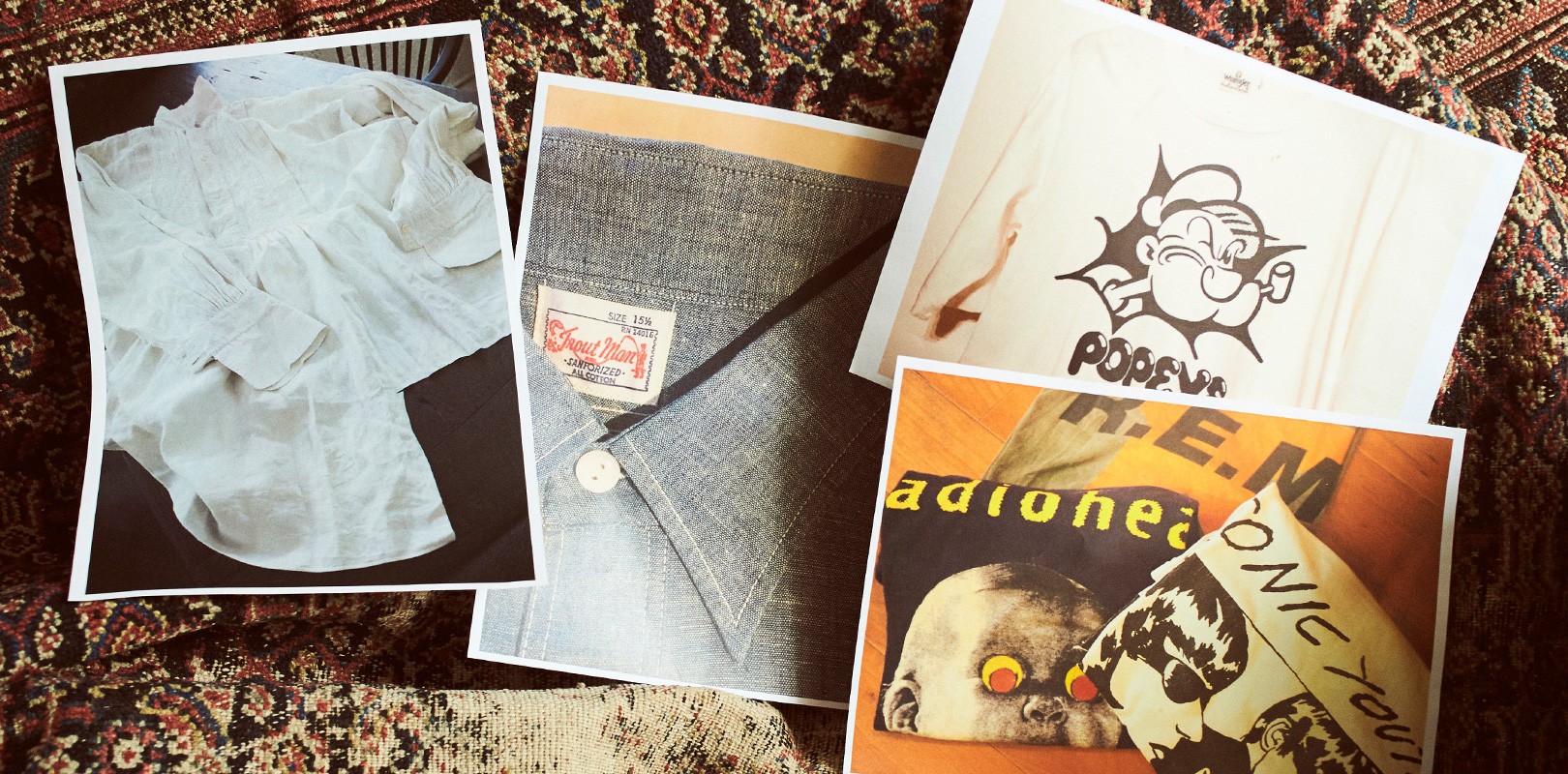

写真のアップの部分、上はボクのオールデン・プレーントゥのソール部分のアップ、下はヒール側面のアップで左は44年製のデッド、右は同じくオールデン・プレ ーントゥです。何か戦車の通った後の様な物が見えますよね? ボクはてっきりミシンの送り歯(縫う時、金属の歯が素材を引っぱってミシンが進むようにする部分)が当たってしまってキャタピラの様に跡になったのかと思っておりました。また、ヒールパーツと靴本体の接地部分にもキャタピラ状の跡があります。オールデンは薄いですがデッドはくっきりですね。ここはミシンは関係ありません。じゃあ何の跡なのでしょうか??実はここに跡をつける習慣が始まった事についてのオフィシャルな見解はないそうなんですが、アメリカより靴作りを学んだレジェンドな御歳の職人さん方の共通見解として、まず踵部分、ここは実は革靴の中で最もクオリティーの安定しない、いわゆる端材革を使う箇所なのだそうです。故に断面の景色も様々になる可能性のある唯一の箇所ということで、日本語名「踵車」と呼ばれるイガイガの跡がつくローラーを高温に熱し、イッキにくるりと手で跡を押し付けるのだそうです。英国靴、イタリア靴にも同じ習慣があるかは定かではありません。それにしてもオールデンの跡の付け方は結構中途半端ですね。コレもアメリカ製の醍醐味ってことで・・・。

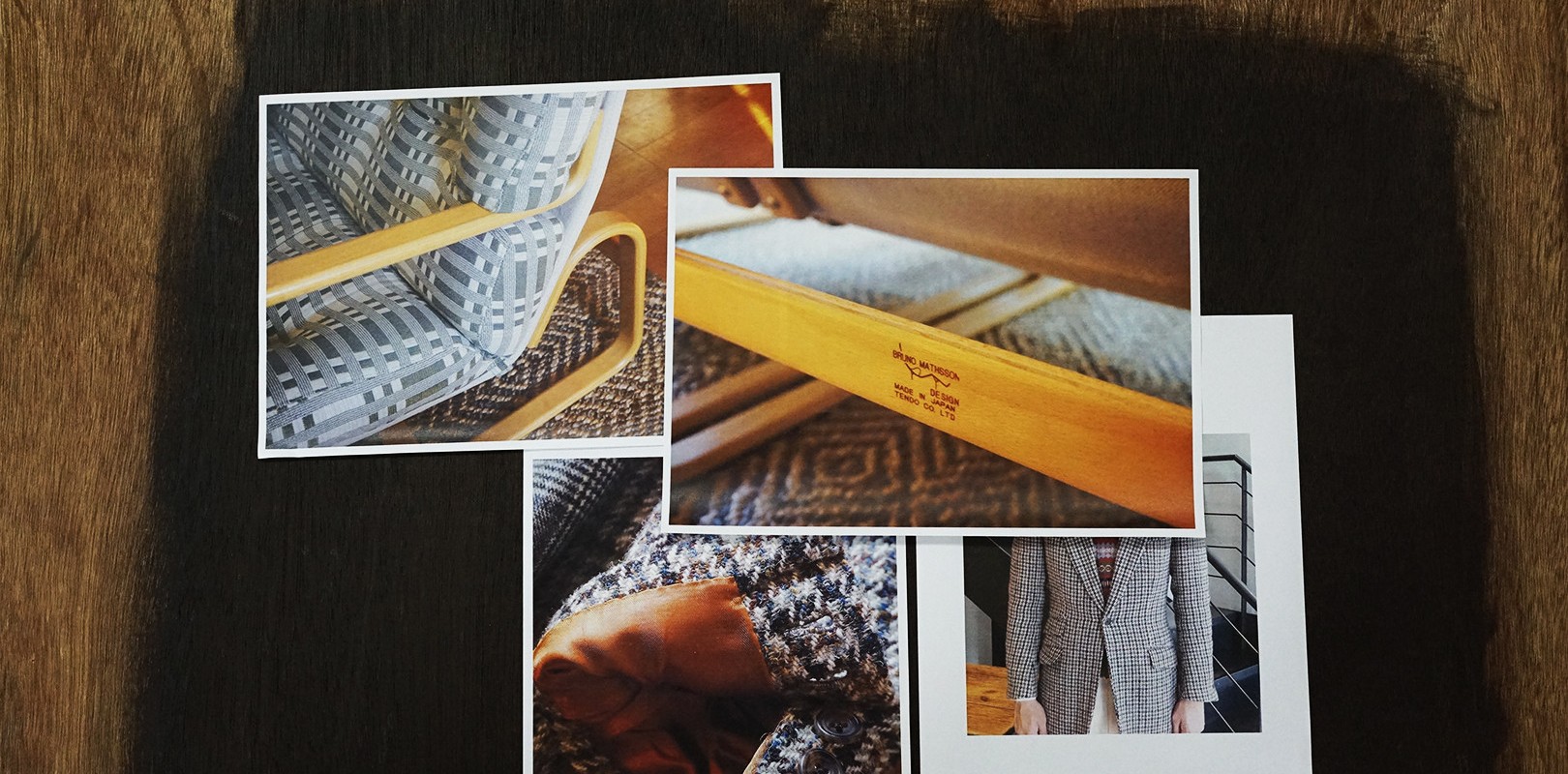

次にソール部分。この道具は日本語名『飾り車』と申しまして、今では完全に装飾の一貫となっております。レジェンド職人の弁としては、かつては本底ソールのステッチが若干不安定な時、最後にこの飾り車できれいに跡をつけてきれいにまとめていたのでは??なのだそうですが、話によると、この飾り車の作業は完全に一発勝負でゆっくり手を動かすと熱が冷めてしまい後半の跡が薄くなるそうです。これまたリスキーな作業ですよね。ボクの企画するオフィサーにもこの飾り車を歴史的なデコレーションとして思いっきり職人技で入れてもらう様依頼しておきました。いかがだったでしょうか? 靴の機能に全く関係の無い、どうでも良いのにも程があるトリビアでしたね。ではまた・・・。