昨年の夏にオーダーしたビスポークが二度の仮縫いを経て、仕上がってきた。今回、僕のスーツを仕立ててくれたのは日本でも指折りの腕を持つビスポークテーラー・大島崇照(たかあき)氏。

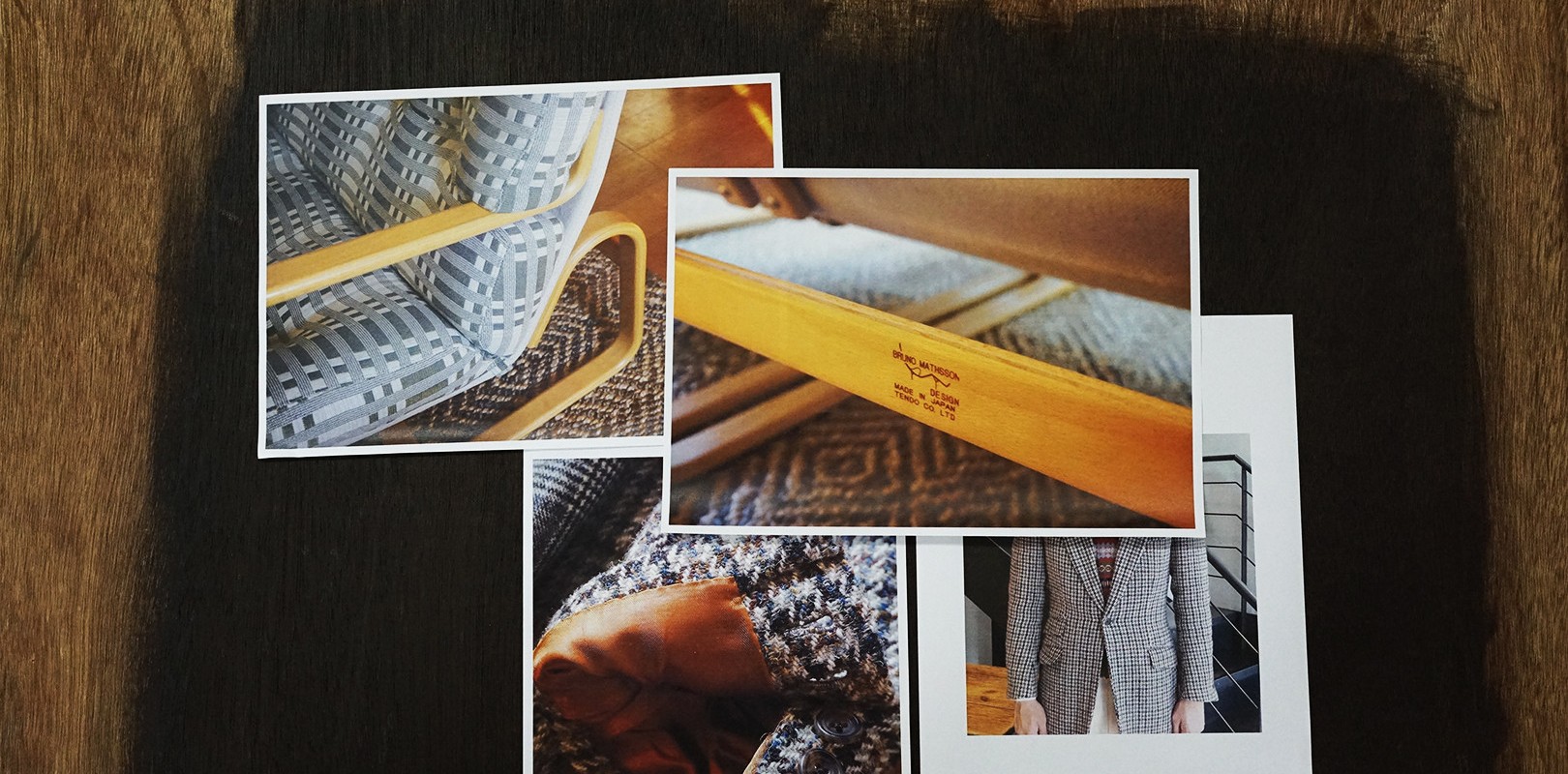

オーダーしたのは両胸と両腰にパッチ&フラップポケットを付けた変形(変態?)スーツだ。柔軟に、ニュートラルに、丁寧に僕とトークしながら要望を引き出してくれた大島氏。同じ日本人の仕立て屋と一緒にそれぞれのディテールを決めていく過程は、(言語や生活習慣が異なる)英国ビスポークとはまた違った親密さに溢れていて、注文服を作る愉しさはこういったコミュニケーションが下地にあるからこそ特別に感じられるのだろう。

ちなみに、このスーツをオーダーする際、僕の頭にあったのはアウグスト・ザンダーが1926年に撮影した一枚の写真だった。四つポケット付きの上着を着た少年の写真を改めて見直してみると、今回のスーツとは丸っきり別物に思える。しかし、それでいい。僕はレプリカを作りたかったわけではないのだから。

作る人が違うし着る人も違う、そもそも時代が違う。僕が写真から引用したのは、あくまでも「上着に蓋付きポケットが四つ付いたスーツ」という点だけ。選んだ生地はFox社のネイビーフランネル(チョークストライプ)で純・英国的なもの。コンストラクションもドイツの少年が着る柔らかでたっぷりとしたものではなく、直線的なカットで僕の身体と好みに合わせてもらった。あとは写真に写らないディテールに想像を膨らませ、その場の思い付きで各ディテールを決めていった。結果、パンツも一風変わった仕上がりになったと思う。

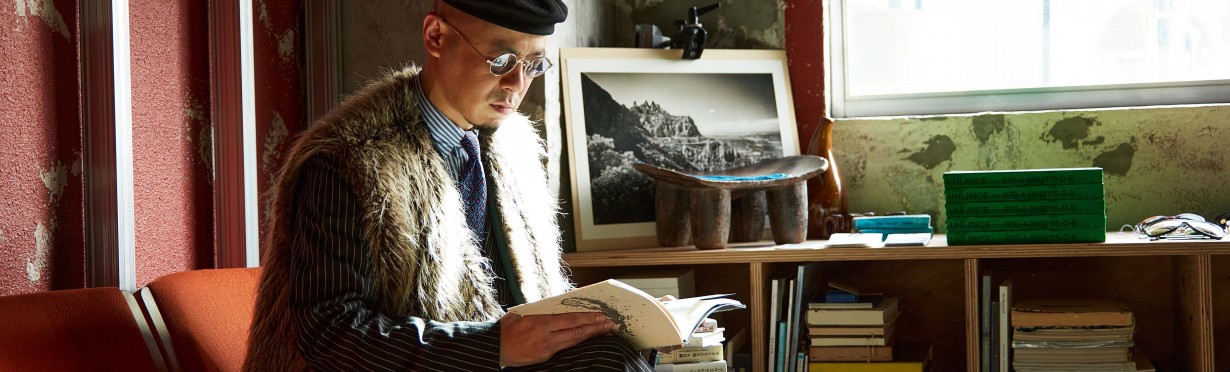

仕上がったスーツは肌寒くなり始めた休みの日に下ろした。英国ビスポークに比べると比較的軽く柔らかい印象だが、それでも肩にしっかりと乗ってくるジャケットの着心地は僕の好みそのもの。パッドや裄綿を多めに入れ構築的に仕上げてもらったにも関わらず、肩周りの可動域がしっかりと確保されている。精密なステッチも控えめに美しく、大島氏の丁寧な仕事ぶりに感服した。

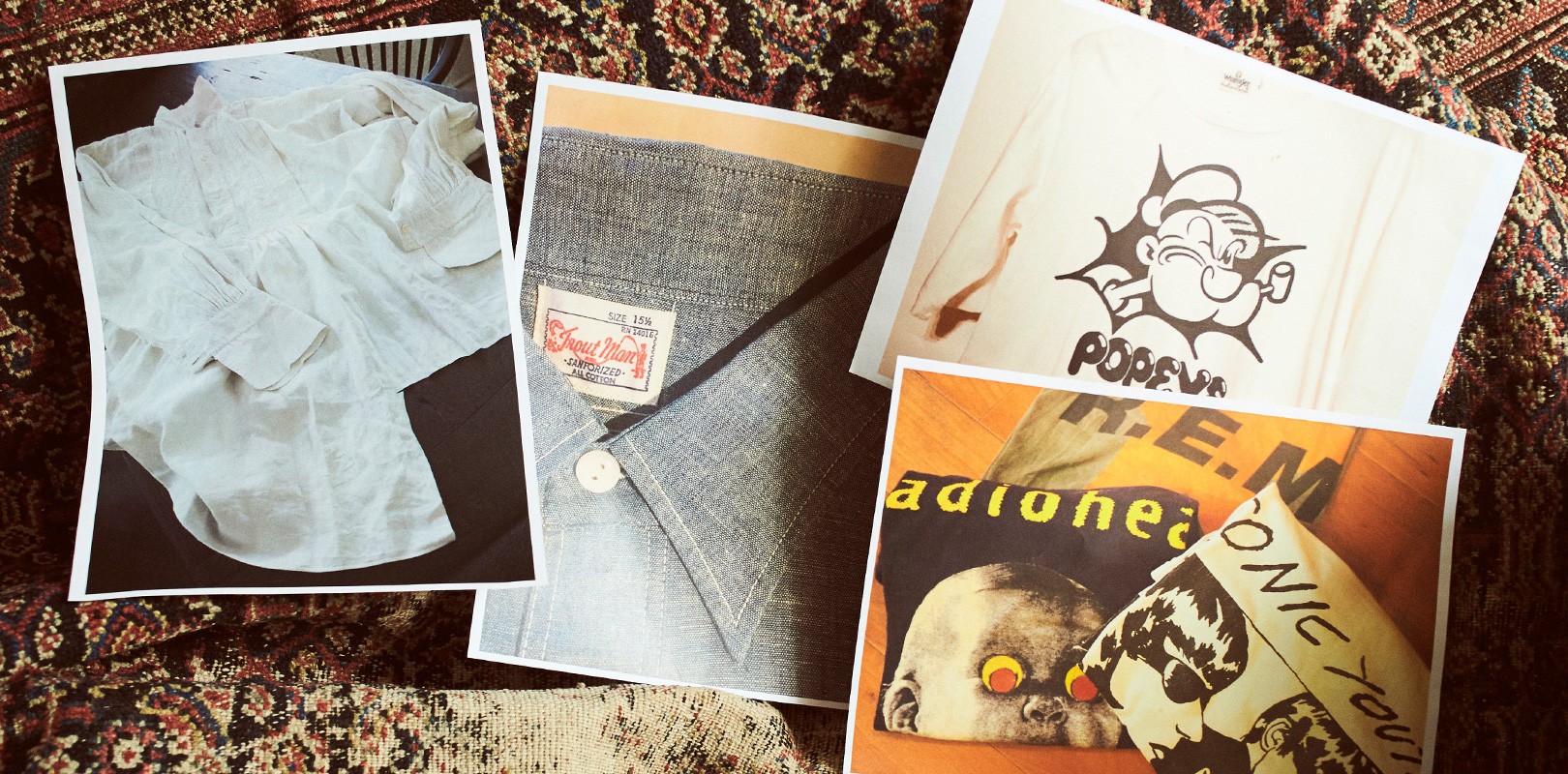

この日はCHARVETのシャツ&タイ(シャツは山下英介さんのマーケットで譲り受けたもの)などでコーディネートしたけれど、日によってはニットやスウェットに合わせて着ることもあるだろう。たぶんスニーカーも履くし、上着単品でも着ると思う。邪道ではあるが、職人が受け継ぐ技術をクラシックスタイルの枠にだけ押し込めておくのは勿体ない。スタイルとは様式ではなく魂のカタチだと思う。クラシック派に拘る人々と僕とでは違うカタチをしていたとしても不思議はないのだ。「なんでもあり」ではないことを十分に分かっているつもりだが、それでも「なんでもやってみたい」と思ってしまう僕の性(さが)を大きく受け止めてくれるほどに大島崇照氏はプロフェッショナルだった。「作ったことのない物を作るのは楽しいです」と言いながら僕のスーツを手掛けてくれた氏は、「場合によってはストレッチデニムのスーツでも作りますよ」と大らかに話す。それは日々の研鑽を積み上げた者だけが発することのできる「仕立て屋としての矜持」に満ち溢れているようにも思えた。つまり、それが崇照氏のスタイル(魂のカタチ)である。

もしもクラシックスタイルというものが人間性不在の空箱ではないのだとしたら、「新進気鋭」と「旧態依然」の真っ二つに分けられるほど安直なものではないはずだ。より大らかに、より人間的にカタチを変えていくなかでこそ伝統的な技術が生き残るのだろう。「歴史があるから正しい」と鵜呑みにするのではなく「正しいから歴史が深まる」と考えるとき、その正しさの根幹にあるものは一体何なのだろうか。できるだけ丸い形をしたものであって欲しいと思う。