この通称ムスティエと呼ばれる陶器はマルセイユにほど近い、南仏の小さな村ムスティエ・サント・マリーにて1668年に産声を上げた。数奇な運命を辿ったこの陶器の350年間を4行で箇条書きすると・・・・・

① 1668年、イタリア人修道士ピエール・クレリシーがたまたまマルセイユを経由してムスティエ村に移り住んだ。そこでファイアンス焼きと呼ばれる陶芸技法を村人に教え、独自のムスティエ焼きが完成していった。

② 時の皇帝、太陽王ルイ14世は晩年、スペインとの戦争を控え、緊縮財政令を国内に発布、その一貫として贅沢な銀やスズ合金製の食器使用をやめ、ご飯は陶器の食器で食べましょう!形だけは銀食器をマネとくからさーと貴族たちに命じた。

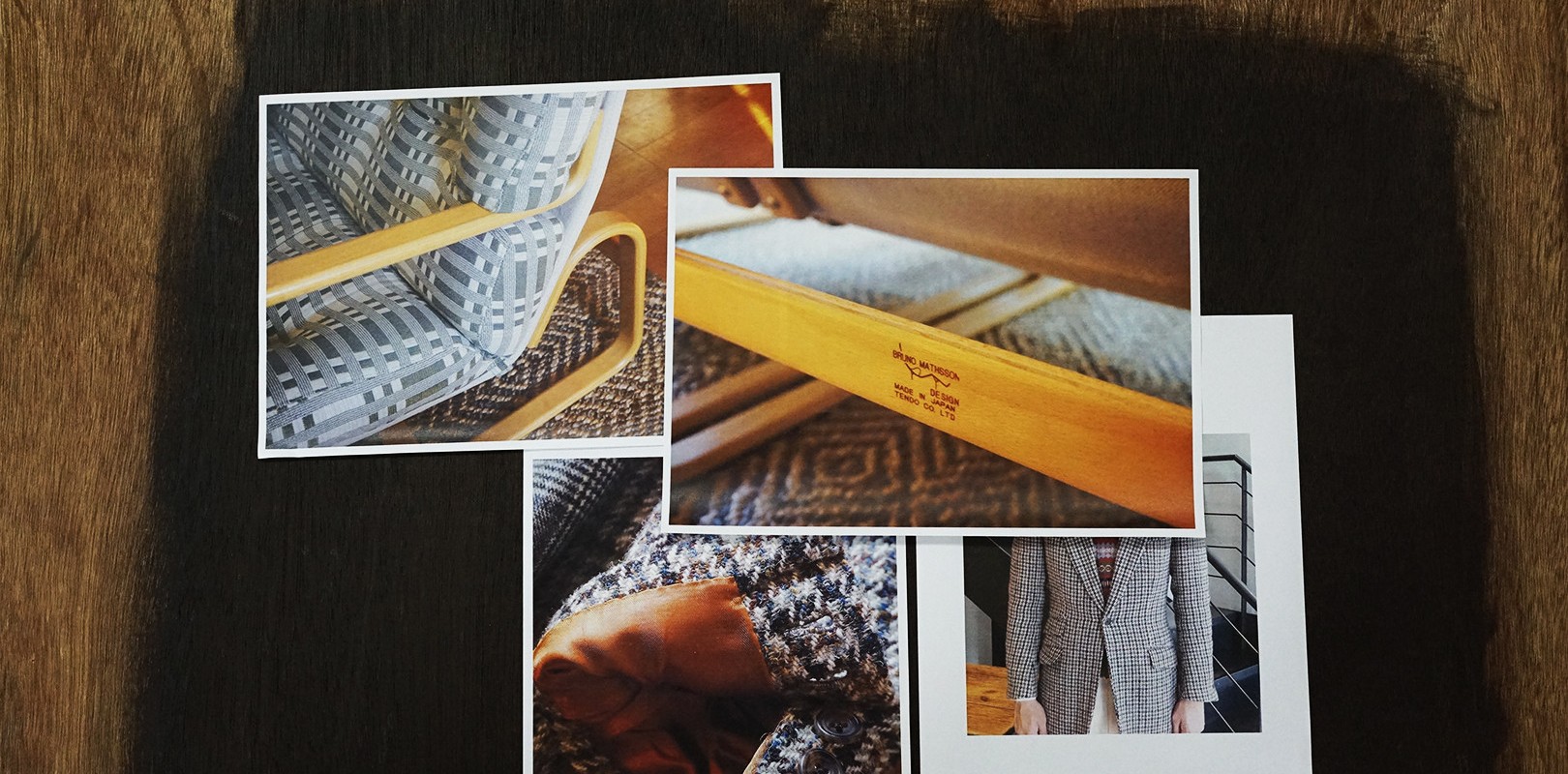

③ そして製造の白羽の矢が立ったのがなんとこのムスティエ窯で、当時の銀皿の形をモチーフとした陶器製食器の大量発注が舞い込んで来た!(写真はその時に作られたオリジナルのヴィンテージ。)

④ 以後約170年間焼きまくったが1874年頃、英国の陶磁器ブームがフランスで巻き起こりあえなく閉窯する事に。なのでヴィンテージと呼べるのはこの170年間に作られた物のみ!そして1927年になると、村おこしの為、窯復活。そして現在に至る・・・。

ボクが一番グッとくるのが②の金属食器を陶器にスイッチする際、わざわざ形状を銀食器をまねて作ったところ。この擬態という作業にアートをビンビンに感じるんです。上の写真も銀器をまねていて通称花リムとよなれる波打つ縁が特徴なんですよねー。 ただ、技術がイマイチでシャープさが全く無い。ボッテリしているんだなー。イギリスや中国、日本なら磁器ならずとももっと緊張感のあるフォルムを粘土の段階で作ってしまうだろーなー。 でも、このぶきっちょ感が南仏的と言われファンも多いんです。

最後に上掛けするエナメル層があまりに美しいんでエルメスがわざわざ近年ムスティエでオリジナルを作らせる程、何やら深い魅力があるのです。ただこのムスティエ窯、1つ困ったことがありまして、170年間の稼働の中で裏側に刻印の類いがほぼありません。唯一写真のようなバツマークがあります。

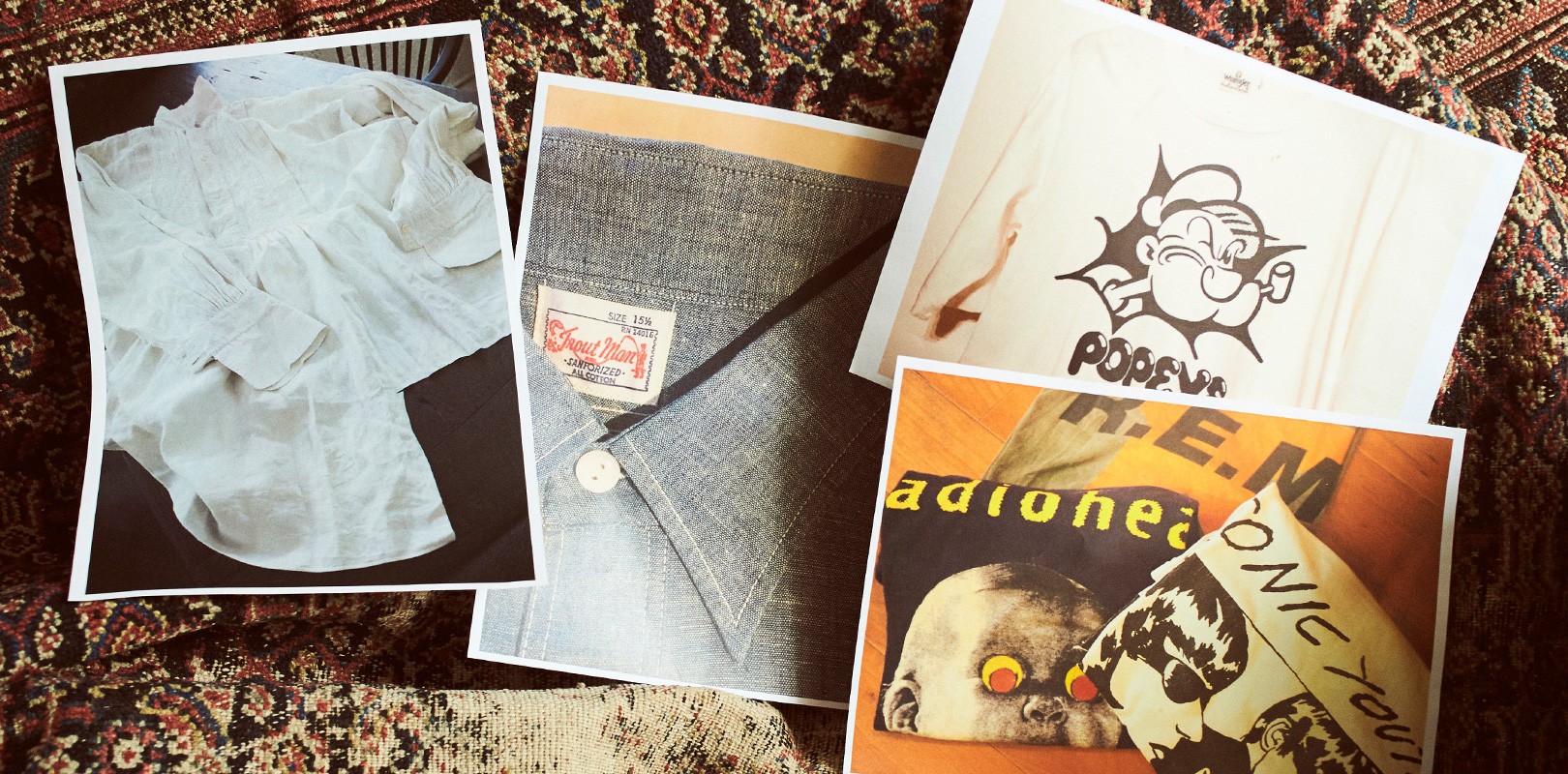

でも100%ある訳ではありません。判断材料は釉薬(エナメル層)の質感、ボッテリ感、カケなどから覗く土の色、重さ、爪で弾くと結構高音、この辺が真偽の基準となるんです。表面の色は下地の粘土の色が影響すると言われております。写真の逸品はホントに見事なピンク色!なので旬のあまおうを乗せてみました。バツマーク入りは割と初期製造らしいのでやはりこの皿も300年選手なのです。 18世紀専門の日本人ディーラーに聞いても決定的な解析本がある訳でもなく、フランス人も、人によって言う事がちがうらしい。流石!贅沢三昧太陽王の気まぐれから生まれた貴族達の為のお皿だけのことはありますねー。