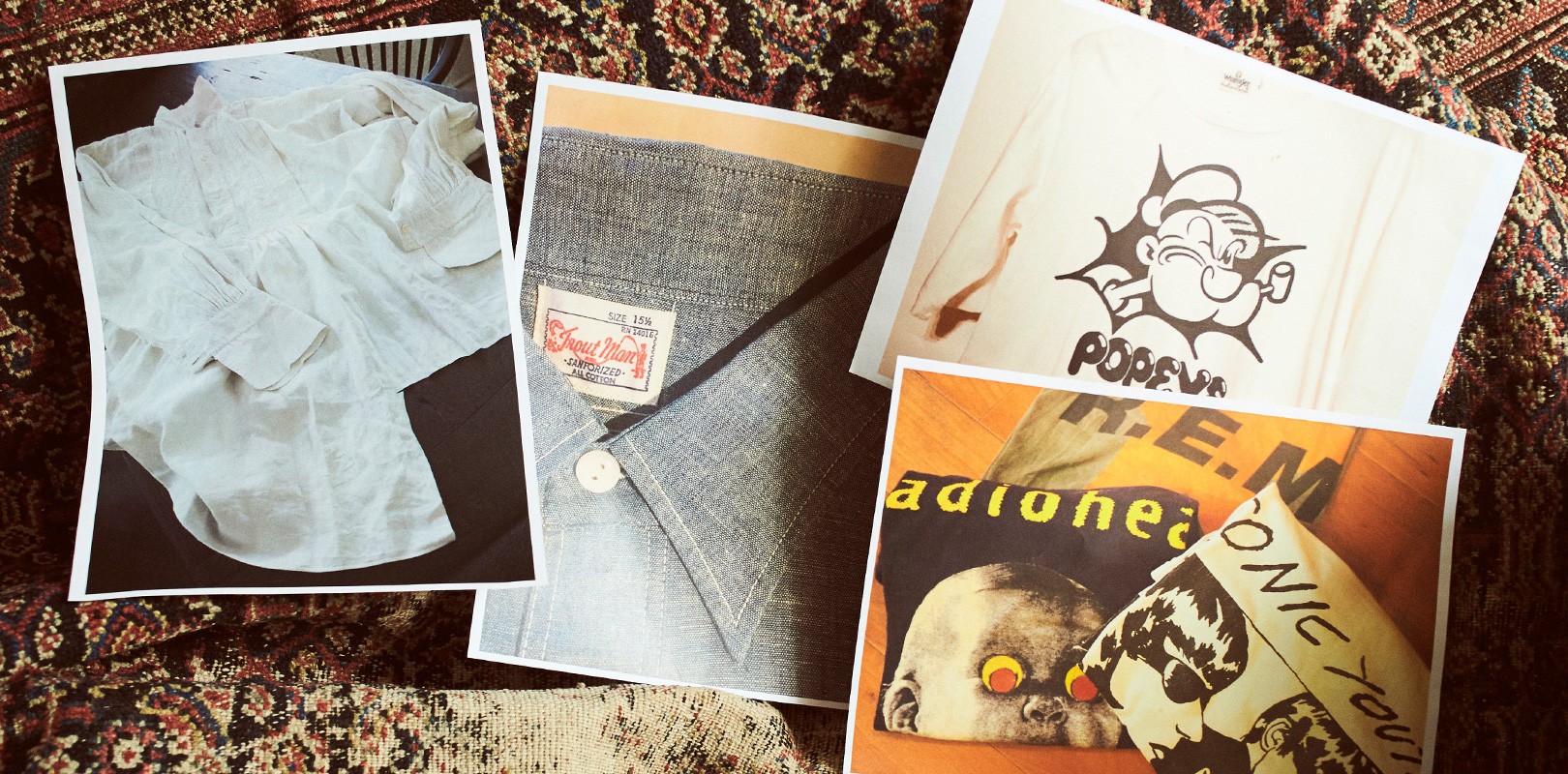

テラコッタの表面に黒(実は焦げ茶)の釉薬をかけ、器の内側にさらに白の釉薬を垂らす。そして焼き上がると焦げ茶×オフホワイトな焼き物が出来上がります。もともと直火にかけるような調理陶器だったようで、結構かけていたりするのも多いんですよね。しかし見所としまして、白い部分に芸術的に入る通称、貫入(細かなヒビ)がホントに綺麗なんです。白と言ってもテラコッタの土の成分がイタズラしてピンクだったり象牙色だったり色々なバージョンがあるんです。ボクのは激レアなミント系!

コレ、結構フランス人は元より、世界中にマニアが多く、玉数も極めて少ないんです。そうそう、写真のシチュー用キュノワールは軽ーく300年は経っております。フランス陶器の面白さはやはり18世紀物なんです。質感フェチのハートを鷲掴みすること請け合いな庶民陶器。この使用感はヴィンテージデニムの味わいに通づるオーラがビンビンにでています。絶対に狙って作れない質感+人間が使った生活感+300年と言う経過した月日・・・・。だって、この鍋使って「レ・ミゼラブル」のジャン・バルジャンがポトフを食べてたかも知れないじゃないですか!これ見ながらごはん3杯はいけるボクはやはりマイノリティーなのでしょうか?

あっ、そうそう、この手の器は基本的に花器として使います。こちら鍋なだけに例えば初夏に花ズッキーニなんかを10本くらいドーンと生け込もうと思ってマス。これもフランス的なジョークってなもんです。季節の食花を適した花器鍋で・・・これもエスプリ〜な茶道の心、なのかな〜。