さて、今回のミッションはズバリ、ミリタリー・サービスシューズ用の革の仕込みである。日本で革靴を作る場合、素材調達にはざっくりと3通りある。1つ目は有名海外タンナーの有名ブランド革を輸入して作るという方法。米ホーウィン社のシェルコードヴァンやクロムエクセル、仏ドゥピュイのボックスカーフなどなど。クオリティの保証は付くが、セールストークの8割が「〇〇社レザー使用!」ってことになり、ふーん、そーなのねー的な評価で終ってしまう落とし穴がある。そして価格は本家に肉薄するハイプライス。よほどオリジナルの木型を駆使しているとかで無い限り、個性を発揮しにくい難しさが待っているのだ。2つ目はポールハーデン、GUIDI、CHEREVICHKIOTVICHKI(チェレヴィチキオヴィチキ)辺りの後加工系に挑む方法。こちらもありがたい事にイタリアからはGUIDIレザーと呼ばれるオイルとパラフィンにどっぷり浸かった牛革が輸入されており、失敗を恐れぬ猛者達がチャレンジに明け暮れている。しかし最近は超中古主義もおとなしめで、2000年初頭のカルペディウム登場辺りの盛り上がり感は影を潜めている。更に今では店頭上代30万円が普通なモードシューズ界なので同じ原料からスタート出来たとしても、なまじの覚悟では討ち死に必至である。製造手間をケチればそれがそのまま顔に出る怖い世界なのだ。3つ目は日本独自の手法で地方タンナーとの取り組みから原革を根本から作り込んで行く方法。今回訪問しているメーカーはこれに該当する。今の時代、本当に希少な存在で、なめして、染めて、加脂する組み合わせメニューが、星の数程揃っている。作りたい表情に合わせて彼らの叩き台の加工レザーを更にカスタムして行くこの作業は、メイド・イン・日本でなければ出来得ない事なのだ。

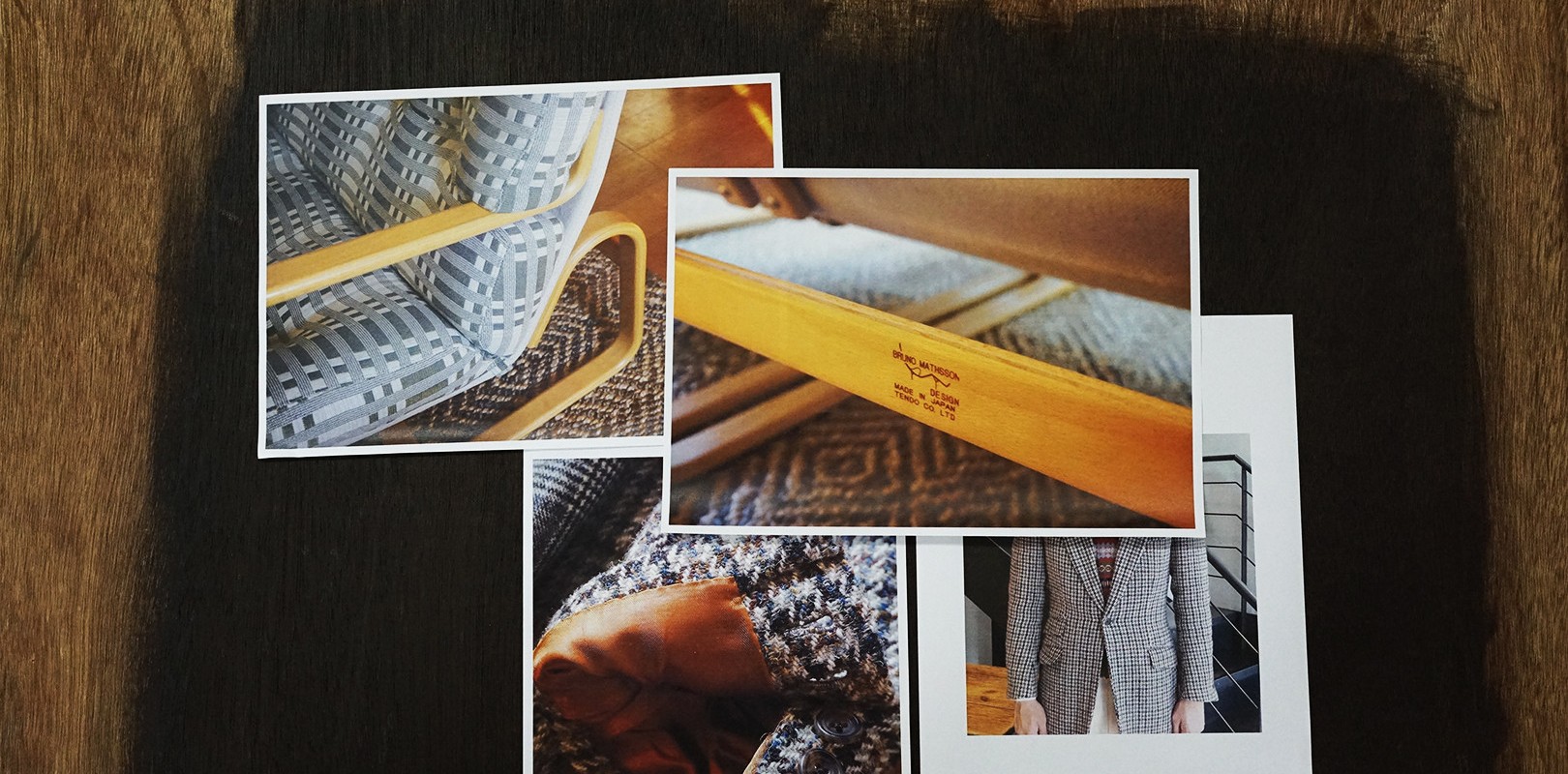

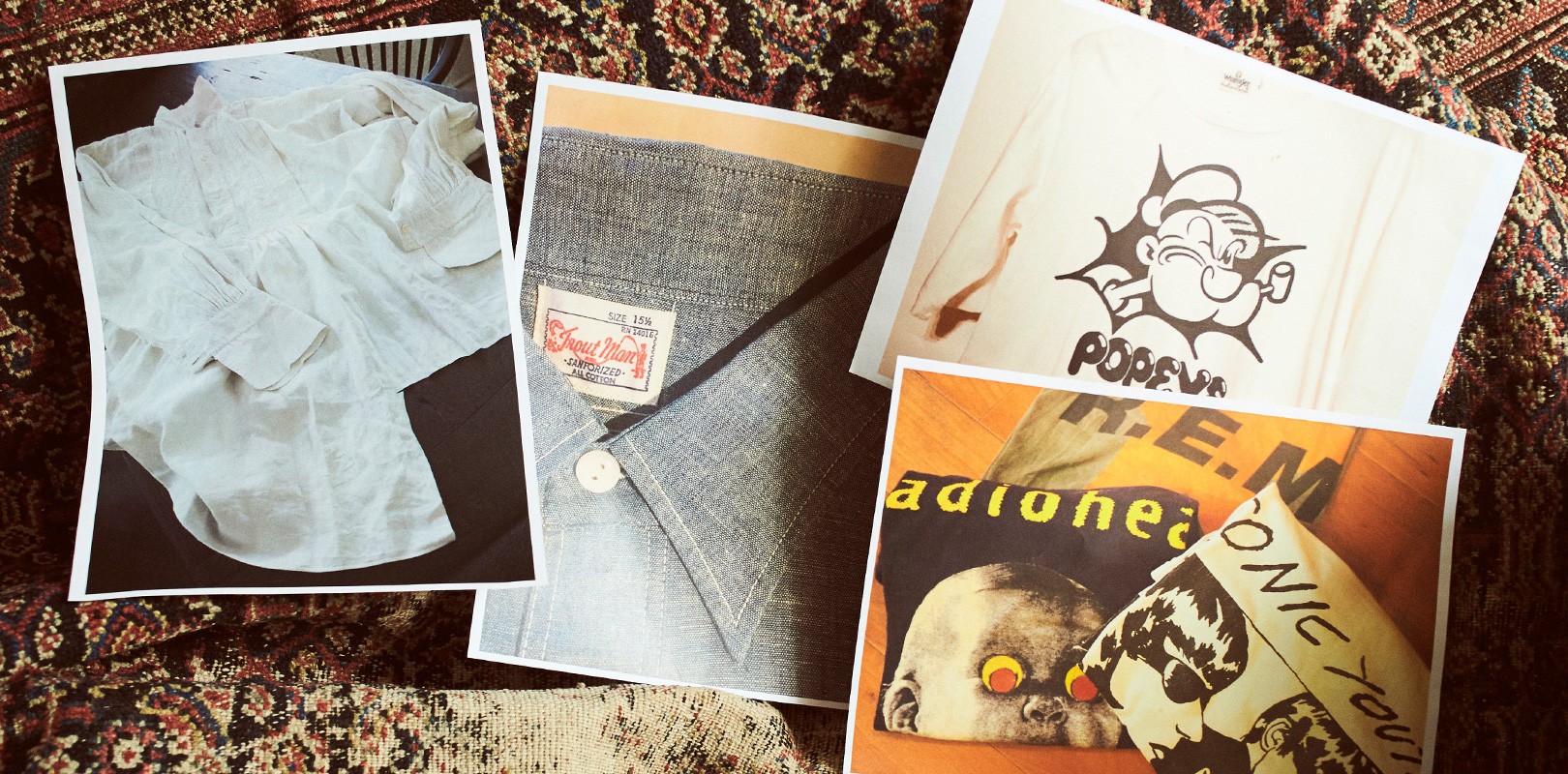

さて、今回のオックスフォード・ドレスシューズに対し、最高にイメージ通りの革と出会う事ができた。ポイントは1940年代製特有の表面の極めて細かいシワ感と若干感じる「ぷくつき」の表現、これを叶えるのがヨーロッパ産の馬革だったのです。この「ぷくつき」の原因とは、40〜50年代製のオックスフォードシューズがアッパーのレザーの裏にコットン生地を裏張りしており、それが70年という歳月を経て部分的に剥離していることが原因。本当はよろしくない現象なんですが、これこそデットストック・オーラの一翼をになっているディテールだったんです。当然この現象を見逃す訳ないじゃないですか!80年代以降からは革だかビニールだか解らないガラスレザーになってしまうので、ここは当然ベジタブル・タンニン&ミモザ鞣しによって自然にガタ付いた表面感を再現し、革らしい革、育つ革を目指したいんです。(余談ですが上記の超高額モードシューズ業界では馬革が大ブーム中のようですし・・・。)

超ベーシックな靴で個性を発揮するのって経験値と知恵を持ち寄るチームワークが鍵なんです。楽しみながらボチボチやっていきまーす・・・。