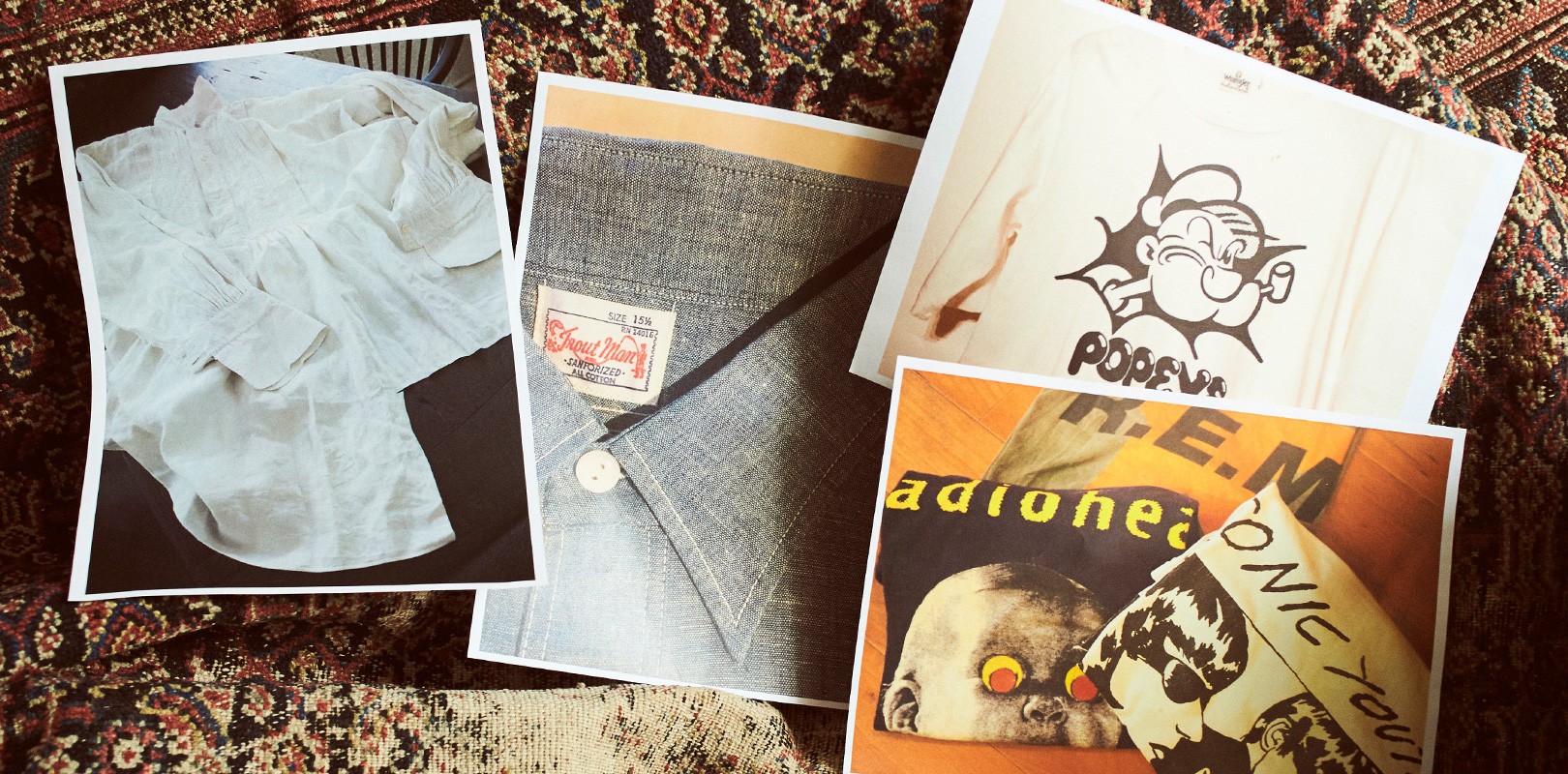

前略 1930〜40年代のリーバイス企画担当者さま。

初めまして。30年越えの永きに渡り御社製品を愛用している日本人消費者の小林と申します。皆様にとっての当時の正式名称は分かりませんが、通称1ST&2ND型Gジャンについての質問がございます。

それはフロントのプリーツについてです。前身頃ボタン横に2本折山があり横長のロの字で止めてけてあるアイコニックなディテールです。ボクはこのデザインが大好きです。着古された後には芸術的なアタリ感がプリーツの山を際立たせ、何もなかったらきっとのっぺりしてしまったであろう前見頃をにぎやかにしていますね。80年の月日が過ぎ去った今でも最高のグッジョブ、グッドデザインだと思っております。

しかしながら疑問点がございます。どうしてそんなナイスなプリーツをあんな華奢なロの字ステッチだけ押さえているんですか?力のかかる所には「これでもかっ!」て程にリベットやカン止めを打つ、特許まで取るあなたの社風なのにどうしてでしょうか?

それ以前に、このプリーツはデザインなんですか?機能なんですか?50年代以降ならマーロンやエルビスの青春映画、はたまたデュード・ランチブームでGジャン&Gパンが完全にファッション着となりましたよね。ボクが知りたいのはリアルなワークウェアと認識されていた40年代以前の時代のプリーツの意味なんです。すなわち、当然働くおじさん向けな訳だから、ファッション性は求められていないので機能ですよね?ではなんであんなに直ぐ切れる様な綿糸の細番手で1周するだけなんですか?もう1つあります。もしこのプリーツが手を後ろに下げた時の運動量の為ならプリーツをたたんで止めつけたら意味がないですよ。それに前ヨークの切り替え位置が若干低すぎてせっかくのプリーツ運動量が機能せず、イラつくんですけど・・・。フロントボタン全締め前提で一番運動量が欲しいのは第2ボタン辺りだと思います。三角胸筋がそこにあるので。その場所にまんまとヨークの切り替え線を持ってくる事はないでしょう。

そしてボクは閃いたんです。

もしかして、このロの字の華奢ステッチは「しつけ糸代わり」だったんじゃないですか??

切れるの前提、切れた方がプリーツが伸びて多少着易くなりますもんね。縫い終わりの返し縫いですら前中心寄りの縦方向で2針戻っているだけです。強度を出す気なんて更々なかったんじゃないですか!?どうでしょうか?

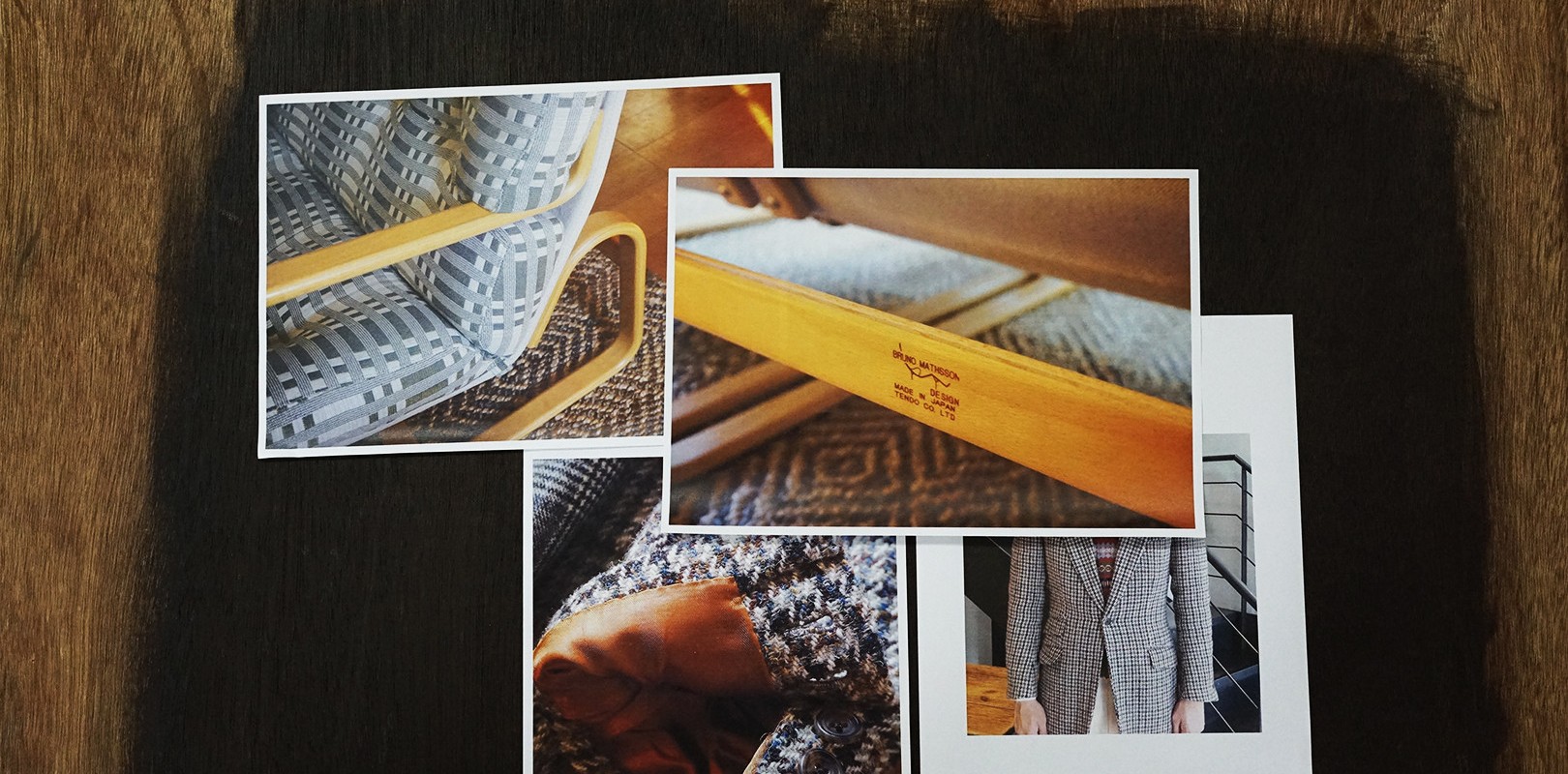

50年代以降ラングラーがベンジャミン・リヒテンシュタインをデザイナーに迎え、凄いデザインGジャンを発表してますね。

ここもフロントプリーツはしっかりありますが、ブランドアイコンの丸カン止めで完全に止めつけています。ここに機能はありません。これならデザイン・オンリーだと分かります。

後ろ見頃にはゴムまで使ってアクションプリーツなんて仕込みましたね。

ラングラー社の見解ではきっと前見頃に運動量は要らない、これが結論でフロントプリーツは丸カンで固定してしまったのでしょう。

今、90歳くらいで、デニム業界出身のおじいちゃん、おばあちゃんをアメリカにお持ちの皆様、ぜひ里帰りの際、聞いてみて下さい。この仮設がまんざらではなかったら、業界的には結構事件ですよ!

追伸、 LEVIS 2nd を企画した50年代のデザイナーさんにもお伺いしたいことがあります。

追ってお手紙を書かせていただきます。