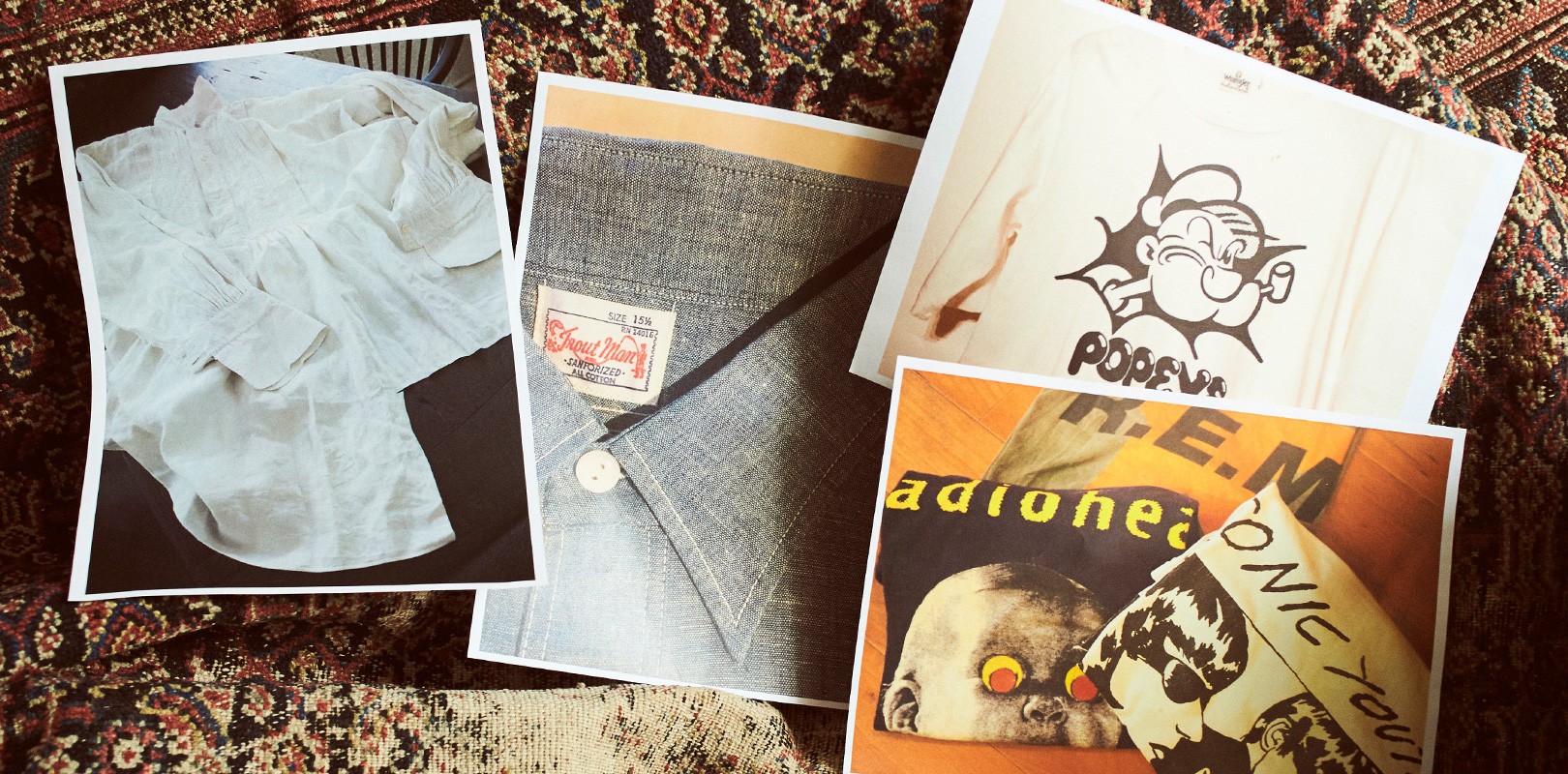

ここに2本のXXがある。左の32インチはいわゆる40年代製造の大戦モデルでParis・クリニャンクールの蚤の市で88年に発掘、右のもう1本は革タグの残る50年代製造のユースサイズでマルセイユの倉庫でフランス人ディーラーから譲ってもらった物だ。94年の事だったと思う。

40年代製造の通称“大戦モデル”って謎が多いんですよね。一般的には物資節約の為のペンキステッチなんて言われておりますが、一般的にアメリカの布帛縫製工場は敷地内で全行程を完了する様なシステムになっていると聞きますので、あまりワークウェアの縫製ラインで製品にプリントを入れる工程って極めて考えにくいんですよね。汚れる可能性がある作業を縫製工場内で行う事はまず無いと思います。40年代後半からのフライトJK縫製の為のナイロン糸を節約する気持ちなら、判る気がするのですが。わざわざ合理的でない事を絶対にやらないのがワークウェア工場であり、アメリカなのです。

例えば、ここのステッチをご覧下さい。この部分を工場の仕様書用語で言うと「脇縫い代後ろ倒し袋布下までコバステッチ」となります。このステッチの意味は、脇はぎ上部とポケット袋布が一緒に重ねて縫われており、ごろつかせず落ち着かせる為に縫い代を後ろに倒して袋布の下まで表からコバミシンをかけています。機能的にはフロントポケットの脇リベットから2cm下くらいまでかかっていればOKです。(右の50年代製は通常のステッチ長)

しかし、糸を大切にしているはずの大戦モデルをご覧下さい(写真左)。脇リベット下14cmも無駄にステッチを伸ばしているのです。この長いステッチは大戦モデルに多々見受けられます。また、このコバステッチは最も糸量を消費する単環縫い(チェーンステッチ)ミシンなのです。糸節約の為、わざわざポケット裁断物をラインから動かし、別工場でカモメプリントを入れ、ラインに戻す様な事をしたのでしょうか? 糸を節約したいなら、自分ならまずこの脇線のコバステッチを従来のリベット下2cmに徹底させるでしょう。いたずらなステッチの延長はただの糸の無駄使いなのです。この無駄なステッチの糸量があればカモメステッチは入ってしまいます。

とは言えペンキステッチの製品は存在しております。自分なりの考察ですが、デニム企業として最も自社製品を謳えるポイントはヒップポケットのステッチと赤タブです。ココを手間をかけてペンキにする事は企業としての戦時中のスタンスを示す広告的な意味合いの為、一部商品にのみ一時的に行ったのではないかと思います。「欲しがりません。勝つまでは!」的なスローガンのビジュアル化です。

ちなみにボクのこの32インチは、フロントボタンが通常4つの所3つです。打ち忘れではなく、比翼のボタンホールも3つなので1個少ない設計です。この方が確実に物資節約になっております。3つでもなんら問題ありません。

アメリカのデニムに於ける徹底した合理的生産システムはホントに面白く、無駄の無い一筆書きを見る様な感覚です。しかし大戦モデルだけは理屈が合いません。これもまた戦争がもたらした迷いということになるのでしょうか?