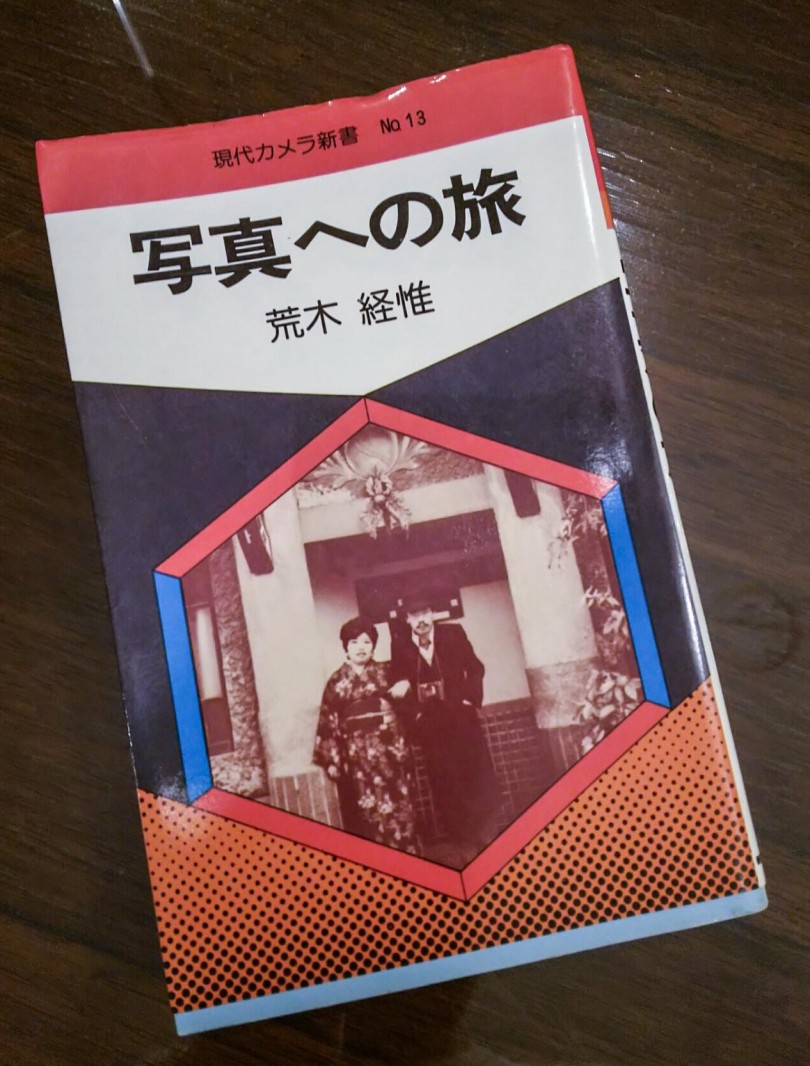

荒木経惟著『写真への旅』昭和51年5月25日初版発行。

これはアサヒカメラに昭和50年の1年間、全12回で連載された『荒木経惟の実践写真教室』を1冊にまとめたもの。通常写真の撮り方 How To 本って機械操作の手引書がほとんどですが、そこは天才アラーキー、撮る人間のメンタルな部分にひたすら切り込みます。カメラ操作ではなく心得の書なのです。この時アラーキー36歳、71年に陽子さんと結婚、同年センチメンタルな旅(限定1000部)その4年後の1冊である。今読んでもアラーキーの金言は一点の曇りも無く、また言われたら一番辛い部分に突き刺さります。さらにもう1つの楽しみ方として、アラーキーにより切り取られた地方都市の70年代の質感だ。質感と言ってもこれは初版の紙質の話でいわゆるわら半紙なのです。これにザラザラの高コントラストな画が乗ると実際細かなディテールなんて潰れてしまってよく判りません。写真指南書なのに・・。でもここが良いんです。イライラしながら想像するんです。見えない何かを。これと全く同じ匂いが伝説の売買禁止雑誌『写真時代』(白夜書房1981年創刊)にも感じられます。日本の写真サブカル史の原点の匂いが封じ込められているかのようなんです。

つづいて2冊目はこれ、

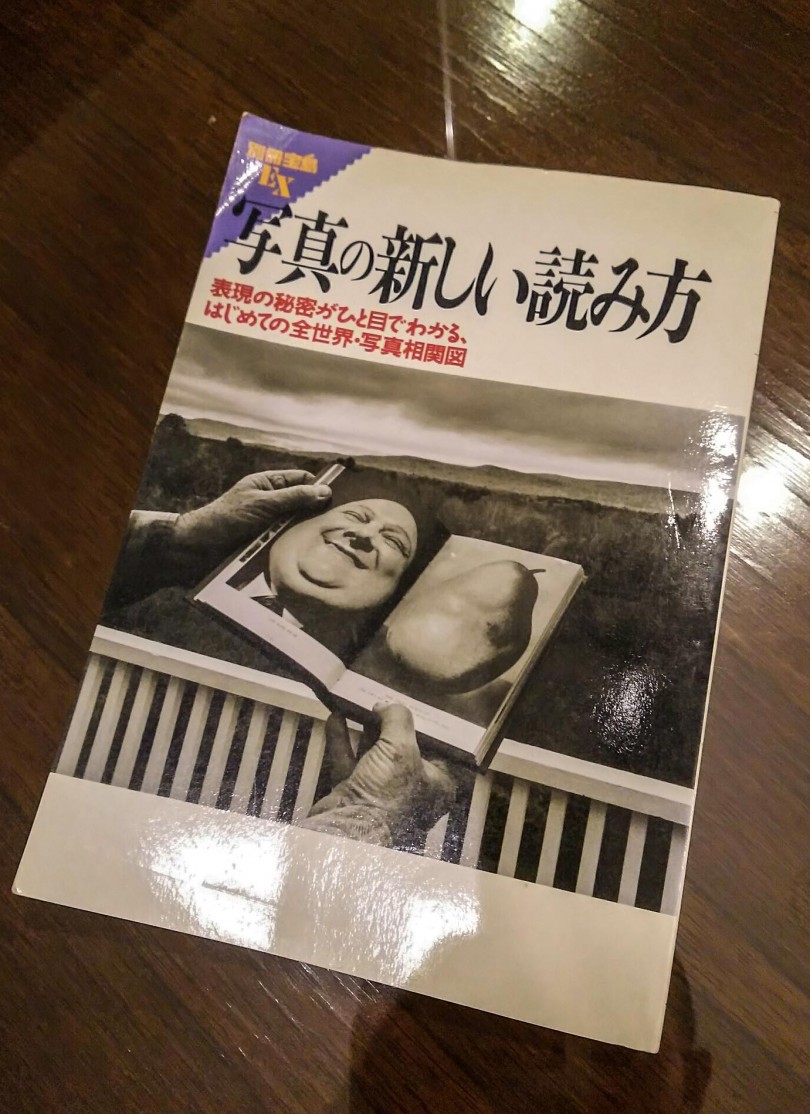

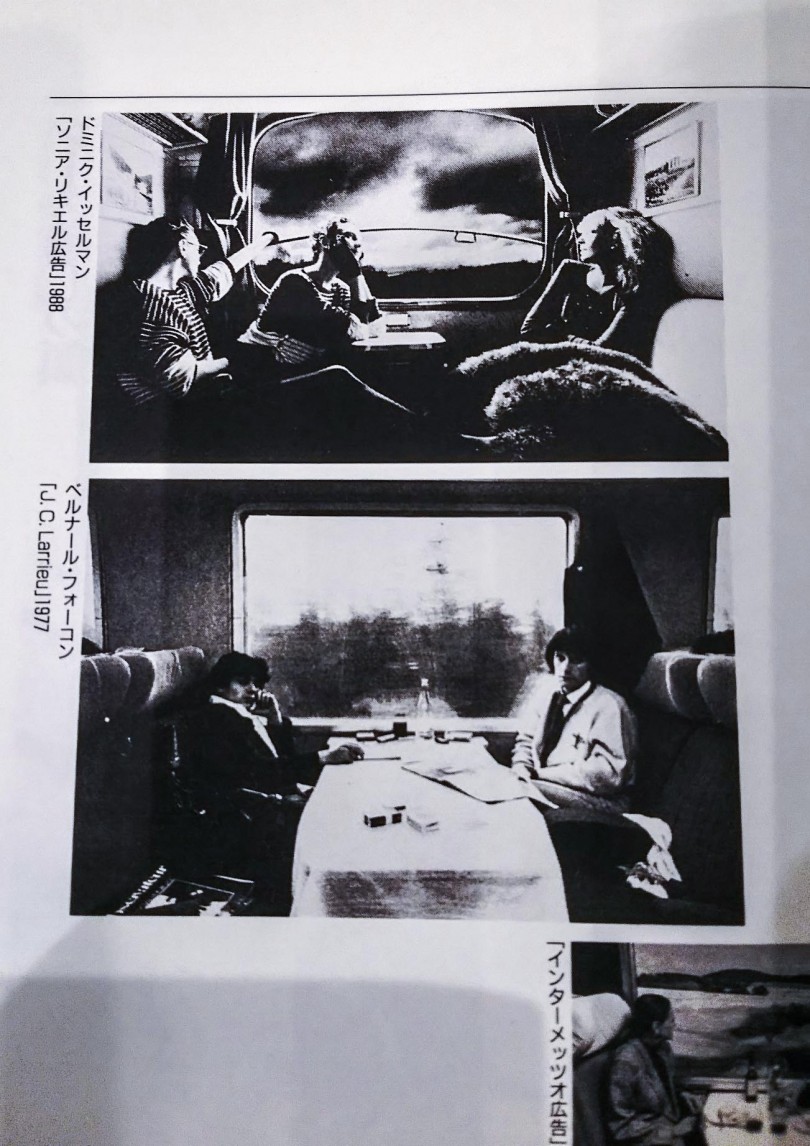

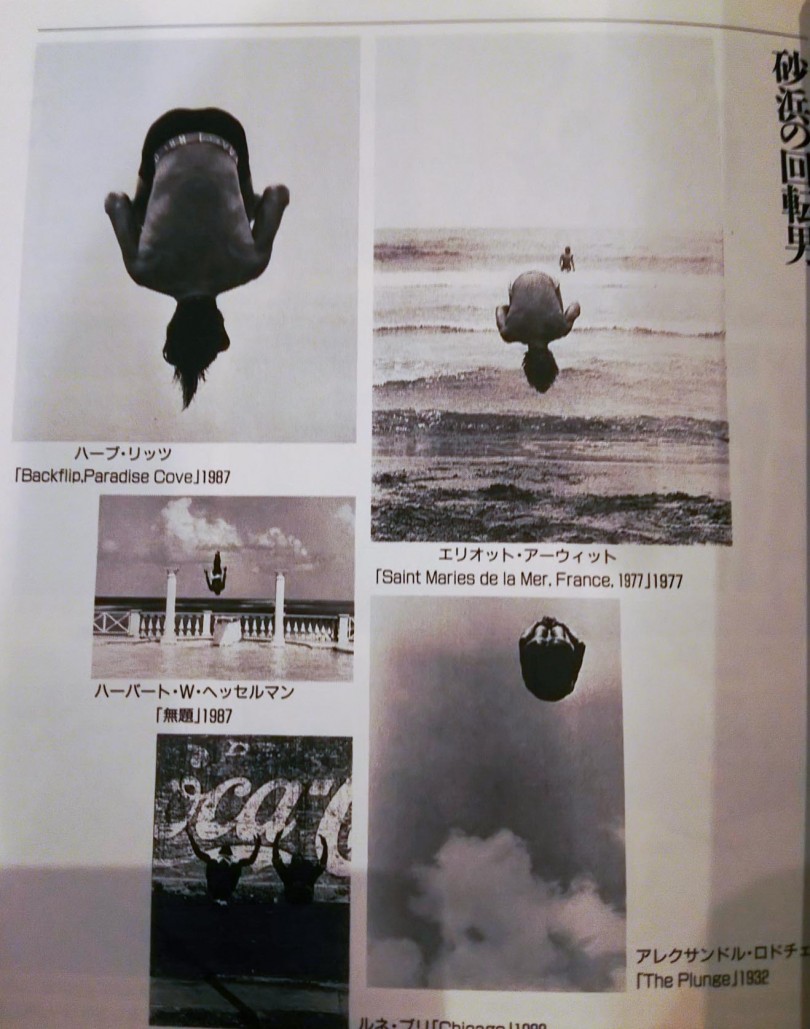

『写真の新しい読み方』高橋周平編著 別冊宝島EX 1992年6月27日発行。

背表紙のキャッチで、(表現の系譜さえつかめば写真はがぜん面白くなる。)とある。要するに誰もが1度は見た事のある有名写真には実はこんな元ネタがありました的暴露本なのだ。内容分析における文体は甚だ学術書の様相だが、よくぞここまで見つけ出したと思われるパクリ証拠写真の数々には抱腹絶倒必至である。いやパクリではない。1992年であれば我々はすでに HIPHOP でのサンプリングという概念に行き着いている。元々存在していたものを解体しつなぎ合わせて新しい価値とするアレである。インスパイア・バイなんて都合の良い言葉も最近はありますね。まぁ最近のオリンピックロゴ問題なんてこの本にかかれば子供の様なもんです。今回ご紹介した2冊は本来学校の教材であってもおかしくない程の普遍的クオリティーであり、作品製作に於ける人間の本質に斜めヨコから切り込んだ名著だと思います。完全に古本として書棚に埋もれた2冊ですが音楽に例えたらいわゆる『レア・グルーブ』のレコードみたいなものですね。