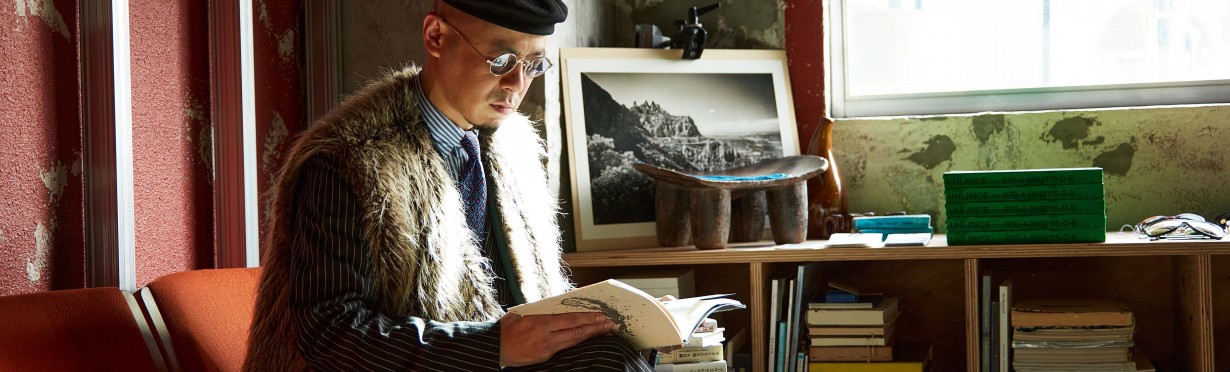

そういえば、僕は絵を描くのが好きだった。そして、それをはっきりと認識したのは小学生の頃だった。小学5~6年でクラス担任だった土田やよい先生は、いつも僕の絵を褒めてくれた。色の混ぜ方とか影の出し方とか光源への意識とか、今思えば小学生向けとは思えないくらい割と専門的なテクニックを教えてくれていた気がする。樹木一本を描くにしても、焦げ茶色単色で幹全体を塗り上げるのではなく、茶色の中にある緑や青や黄色や紫を読み取るような視点も同時に与えてもらったと記憶している。褒められて乗せられるがままに描いていたら、夏休みの宿題で適当に描いた「小学生絵画コンクール」宛ての水彩画が主催保険会社のカレンダーに採用されたり、図工の授業で制作した版画が2年連続で全国特選を受賞して翌年以降の全国版教科書に載るだか載らないだかの話にまでなったりしていた。中学生の途中くらいまでは「絵が上手い人」としてクラスメイトからも一目置かれていたが、当時の僕は自信家でもなんでもなかったので、そのまま調子に乗って美大・芸大を目指したりすることはなく、中~高校生時期で本格的にハマってしまったファッションの道へ(四大法学部卒のくせに)逸れて、現在に至る。僕が大人になってから出会う美大卒の人々は(専門的な教育を受けているとはいえ)「絵が上手い」とかそういうレベルの次元(絵が超絶上手いのは当然だとして)をさらに超えてデザインやグラフィックを手掛けているプロフェッショナルばかりなので、小6時点で少し褒められた程度で美術を目指したりしなくてよかったなぁ、としみじみ思う。きっと、レベチ。しかし、いまだに絵を描くこと自体は好きだから「人に褒められる」ことが人生に与える影響はやっぱりデカい、とも思う。

2023年末、そんな僕が久しぶりに筆を握った。

都内の商店街を舞台にしたDEAD KENNEDYS CLOTHINGのルック撮影。スタイリング/ディレクションの中に「ペインティング」を盛り込んでみようと思った。協力してくれたのは、その商店街のすぐそばに住んでいるモデルのKOTA君。「顔、塗ってもいい?家、近いからすぐ落とせるよね?」と訊いたら「まったく問題ないです」と快諾してくれた。

小学生時代の写生大会ぶりに、屋外で水彩絵の具を塗った。相手が画用紙や画板ではなく人の顔面だという点を除けば、塗っている間の楽しさは同じだった。今回の撮影は「繁華街の人混みや商店街の雑多さが生み出す色・柄の洪水の中で、違和感やシンクロニシティを意識しながら画を作る」という色彩設計重視のディレクションだったので、真っ青の中に少しだけ緑色を混ぜてみたりした。

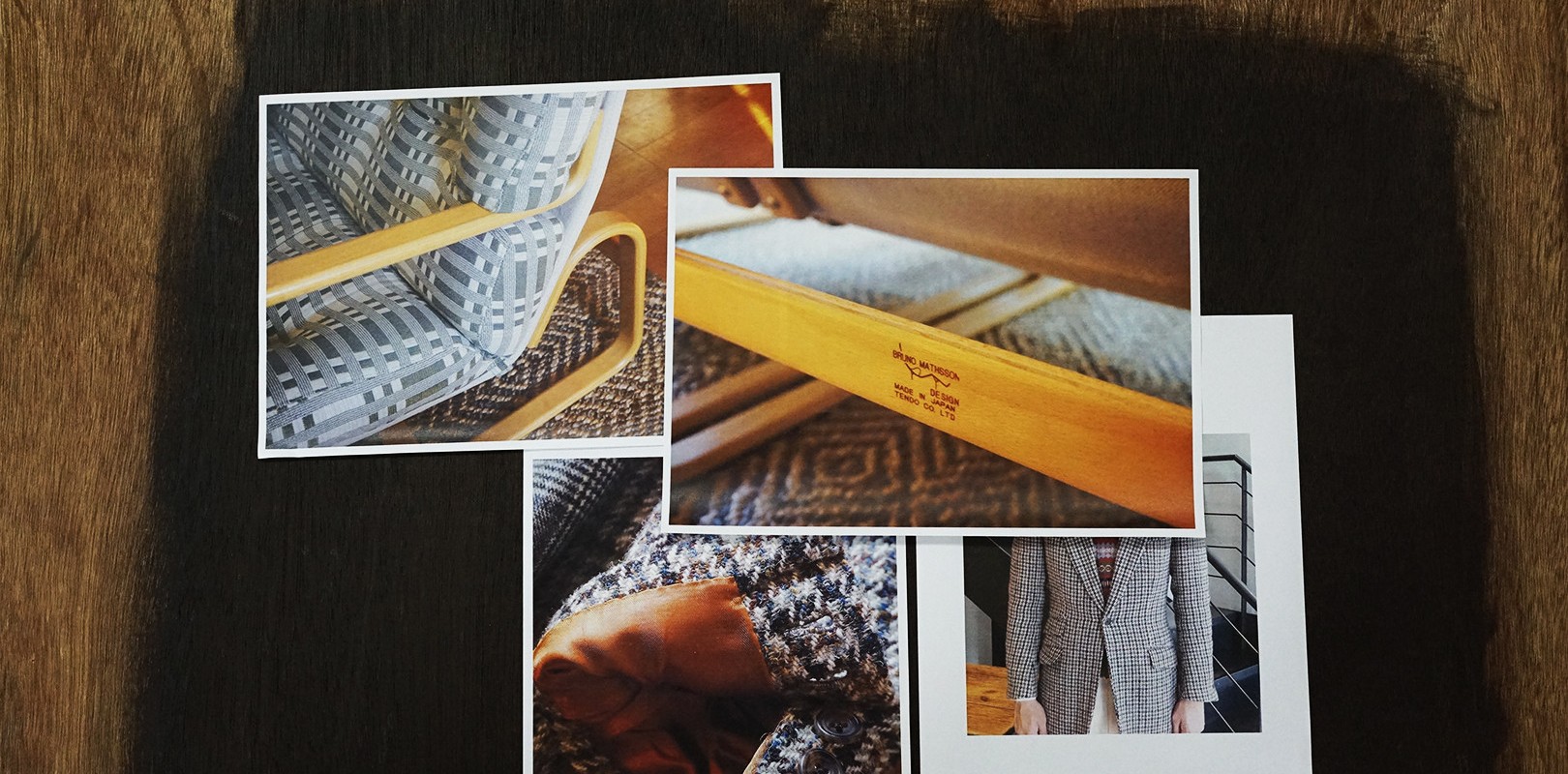

年の瀬、商店街を足早に行き交う老若男女の服装は、黒・ベージュ・カーキなど落ち着いた配色のものばかりだけれど。街全体を風景として見ると交通標識やカラーコーン、張り紙、看板などがグレー色の都会に雑多な華を添えている。あらかじめロケハンしておいた場所までカメラマンの元重君とKOTA君を連れていき、スタイリングしたコーディネートや真っ青の顔面がマッチ/ミスマッチするポイントで画面を構成していく。

北区のはずれにある駅前のロータリー。少し前まで高い建物なんて何も無かったこの場所で、すべての文脈を断ち切るかの如く突如建て始められたタワーマンション。青いネットでラッピングされた建設中の巨大ビルディングは、賑やかな商店街のあたたかさを全て覆してしまいそうなほどに、硬く冷たい。しかし、東京においてはこの断絶すらも日常風景の一部であると思う。すっかり変わってしまった渋谷の桜丘エリアを例に挙げるまでもなく、この十条や立石、赤羽などにも再開発と言う名の暴力が及ぼうとしている。いずれ張りぼての洗練が街を覆い隠し、雑多な看板や時代遅れのオンボロ居酒屋はグレー×ベージュの無彩色に取って代わられてしまうのかもしれない。別にニヒルやアイロニーを気取っているわけではないし、考え方によっては、この無理矢理感こそが「Tokyo」という都市が内包するダイナミズムの正体なのであろう。だとしても。仮にそうだとしても、この都市が失ってきた色彩の数はあまりにも多すぎる。

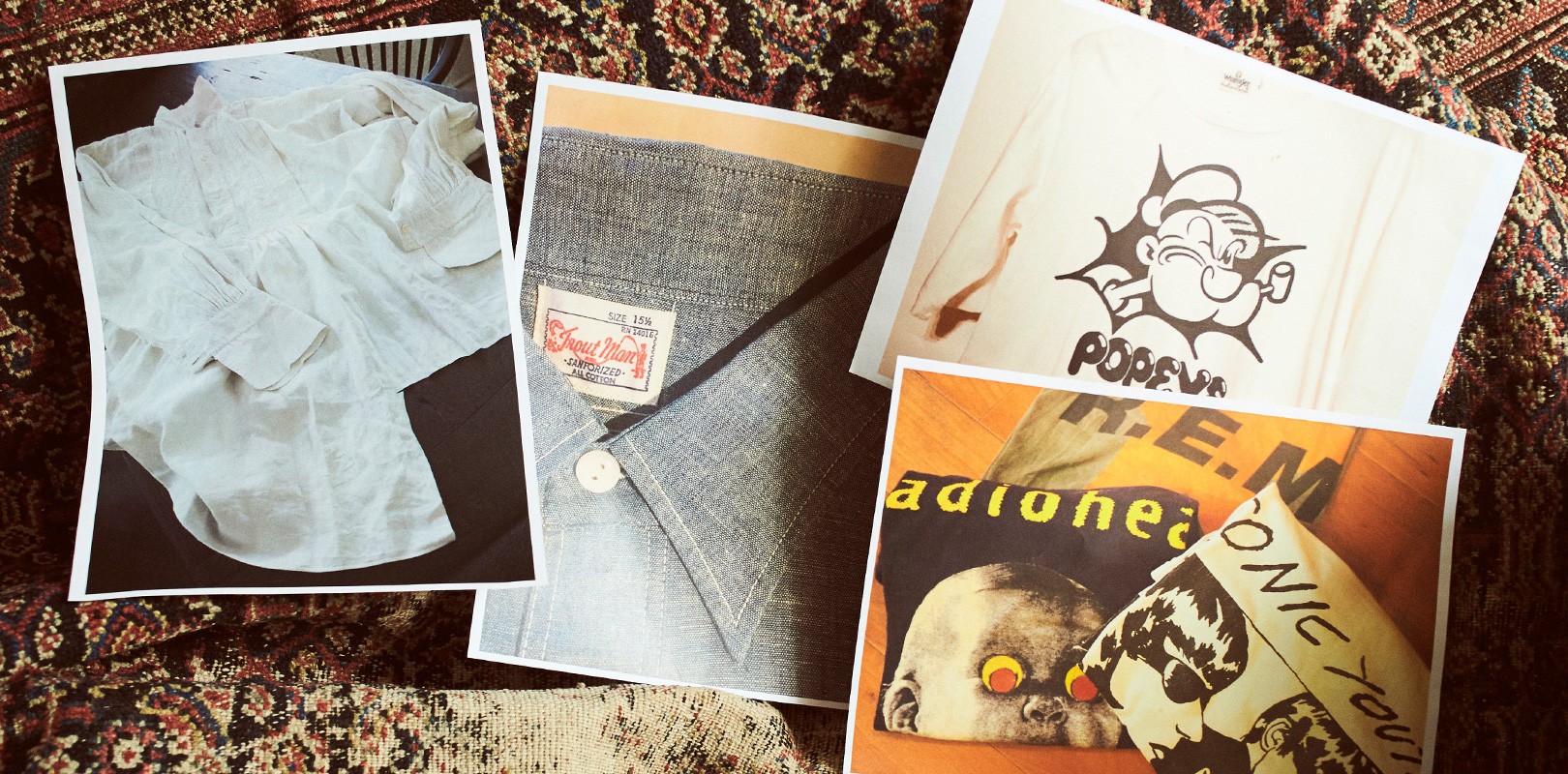

樹木一本を描くにしても、焦げ茶色単色で幹全体を塗り上げるのではなく、茶色の中にある緑や青や黄色や紫を読み取るような視点。土田先生が教えてくれたこの事は、今も自分の思考回路のどこかにきっちりと組み込まれているような気がする。僕が派手な色・柄の洋服ばかり作るのは、どこかで街全体の遠景から着想を得ているからかもしれない。安直な洗練は、単色のローラーで塗り固められたキャンバスのようだ。作られた多様性は、パズルのピースを組み合わせた宮下公園のようだ。それが面白いか面白くないかは、人によるだろう。しかし僕は筆を持っている。下手でもいいから、フリーハンドで塗ることの中にだけ楽しみを感じているんだと思う。