数年前から「ゆらぎ」という言葉を頻繁に聞くようになったと思う。なかでも、1/f。

先日、僕がスタイリング/ディレクションを手掛ける案件で、午前中から鎌倉のさらに先、稲村ケ崎のとある古民家まで出かけることになった。というのも、それは某・イベントのイメージビジュアルのために古民家に住む超・大御所のグラフィックデザイナー様を撮影させて欲しいと自分でお願いしたせいなのだが、眠い目をこすりながら早朝の湘南新宿ラインに娘とふたりで大荷物をかかえて飛び乗った。娘とふたり?

今回の撮影では僕の独断的ディレクションでモデルを3人ブッキングしており、1人はグラフィックデザイナーのT氏(86歳)、そしてあと2人は小学生(12歳)と中学生(15歳)。「今週末にお父さん、小学校6年生の子を撮影しに鎌倉まで行くんだよ」なんて話を自宅でしていたら、そのモデルと同い年(12歳)の娘が「私も行ってみたい」と言い出したのだ。普段は比較的消極的なうちの娘が、急にそんなことを言い出したので「じぁあ、お父さんの荷物運びをお願いするけど、いい?」ということで、監督の荷物持ちとして小学校6年生女子を現場に同行させることにしたのだ。と、それはまぁ、いいとして。

築100年を超える古民家。ロケーションとしては想像の遥か上をいく素晴らしさで、撮影は順調に進んだ。ひとしきり撮り終えた後で、T氏の奥様からおもてなしで供されたすだちそばや御香香(おこうこ、という単語に含まれる『香』の多さに、いまさら驚く)を、撮影クルーみんなで囲炉裏(いろり、って言葉には自然と『囲』という漢字が入っていることに、いま静かに納得する)を囲みながら頂くことになった。子供らも皆「おいしい、おいしい」と言いながら、そばはあっという間になくなってしまった昼下がり。小中学生たちはリビングに移り楽器を弾いたり書棚を眺めたりしている。撮影に少し疲れてしまったT氏を上座において、本件に同行してくれた山下英介氏と僕は緩やかな座談を繰り広げた。囲炉裏にはアルミホイルで包んだジャガイモが雑然と放り込んである。

僕らが住む世界に存在するすべてのものは揺らいでいる。当然、人間も揺らいでいる。完璧に静止状態を保ったものなんて存在しない、というわけだ。そして、その中でも予測のできない空間的・時間的変化をともなう動き(揺れ)が人間に対して心地よさをもたらすものを「1/f(エフぶんのいち)ゆらぎ」と呼ぶらしい。比較的正確であるとされる人間の心拍でさえもわずかに揺らいでおり、それが「1/f」と同じような周期だという。脳波に現れるα波やニューロンが発射するパルス通信(神経による情報伝達の波)までもが「1/f」とリンクしている。このあたりは、数年前からよく聞くようになった説明だ。

要するに、人間が快適と感じるものには「ゆらぎ」が深く関係している。つまり人は完全な静止状態を望んでいない、ということになる。どんなにうだるような猛暑日でもエアコンの設定温度をこまめに手動で調整してしまうのは、室温が一定ではないからではなく人間の感じ方が一定ではないためなのだろう。安定を望んでいるはずなのに安定では飽き足らない。なんと面倒なつくりになっているのだろう、生き物というやつは。ただ、「室温23℃」や「春でも柿」や「いつでも炊き立てのご飯」などが示す「一定」とは人類が勝手に発明した技術の先にある産物であり、それらの文明が生まれる以前まではすべてのことが「一定」ではなく、自然界がもたらす「不安定」に対してその場その場に対応しながら人は生きてきたわけである。「すべての事象は(人工的に)一定化できるはずだ」という現代社会の過信が生み出すパラドックス。

撮影の間、窓も扉も壁さえも付いていない吹きさらしの古民家の外では小雨が降ったり止んだりしていた。その場にいる全員が、意識のどこかで空色の変化や囲炉裏で揺れる炎の動きを見ていた。

「雨、上がりそうだね」

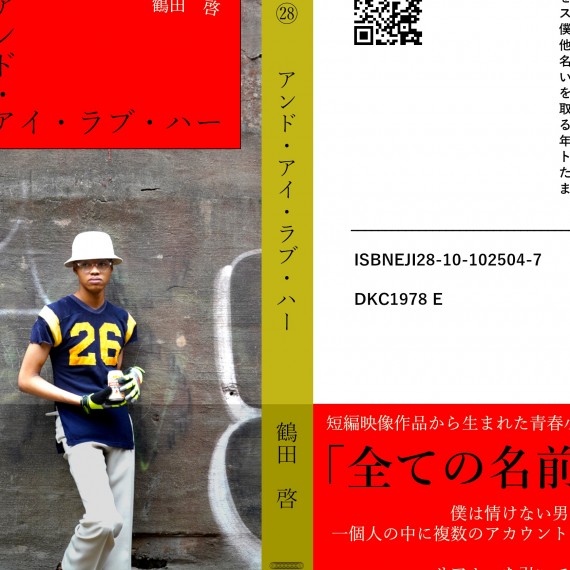

深緑が跳ね返る白壁を背に、カメラマンを務める母親とモデルに抜擢された姉弟が顔を寄せ合ってカメラチェックを始めた。

このコラムを書いている深夜。いつもであれば僕が作業しているテーブルの横で、ソファに腰かけテレビで韓流ドラマを延々と観ている妻が、珍しくミシンを踏んでいた。途切れては続くミシンの音。正直、執筆作業とは相性の良くない韓流ドラマの音声(ストーリーに没入すればきっと問題ないのだろうが、音声だけが聞こえている他人からするとそれは只の怒鳴り合いの連続にしか思えない)が、今夜は1/fの周期と共振するかのような「タタタタタ」という不細工な針音に変わった。韓流ドラマの代わりに僕がスピーカーから流していたLoren Connersの薄暗いアルバムはいつの間にか終わり、(なぜだか)宇多田ヒカルのプレイリストに切り替わっていた。そういえば彼女の歌唱法もまた、1/fでゆらいでいるらしい。

明日はまた、今日とは違う一日がきっとやってくる。小雨の中、父とともに稲村ケ崎を訪れた娘の目にも1/fは映っただろうか。帰り道、江ノ電の線路沿いから少し逸れて、ふたりで波の音を聴きながらしばし歩いた夕暮れ。