兄貴とはよくかくれんぼをして遊んだ。

もういいかい?まぁだだよ。もういいかい?まぁだだよ。もういいかい?………そして、返事はなくなった。15年が経つ頃、弟は今も探していた。兄貴のことを。

消えた兄貴。小さい頃は「似ているね、おんなじ顔しているね」と周りの人からよく言われたけれど、今頃どんな顔をしているんだろう、兄貴。まるで霧の中を歩くように、見えないものを探す弟。東京の街。都会のはざま。溝。

なんとなく街を歩いていたある日、弟は自分によく似た男の影を雑踏の中で見つけた。自分と同じようにジャケットとシャツを着てネクタイをつけたその男は、張りぼての大都会ではむしろひときわ目立って見えた。夕方に眼科へ行くつもりだった予定を放り出して、無意識のうちにその男の後をつける弟。気づけばあたりは閑静な住宅街。その奥深く。見えない引力に吸い寄せられるように、ふたり。いくつの角を曲がっただろうか。夕闇の色が濃くなっていく。

その晩は中秋の名月だった。薄衣をまとった群青色の中で真ん丸な月明かりが男の横顔をサッと照らしたとき、弟は見つけた。その男の首筋には、兄と同じほくろ。弟がそのほくろをじっと見つめているうちに「それ」はだんだんと巨大化していき、あっという間に直径70cmくらいの黒になった。もはやそれはほくろではなく穴だった。子供の頃に見ただまし絵のように、それは出っ張りではなく引っ込みだった。まるでブラックホールだ。底が知れない、穴。思わず弟はその穴の入り口に手と足をかけると、漆黒の中へと飛び込んだ。3cm先も見えない黒。思ったよりも広い。その中を泳ぎ続ける弟。

息継ぎがしたかった。弟はとっさに叫んだ。もういいかーーーい?……返事はない。耳鳴りがするほどの静寂。キーーーンという無音のサウンドが延々と続き、ますます呼吸を浅くさせる。どくどくと波打つ血管の鼓動だけが脳内にこだまする。皮膚を切りつけるような沈黙を破って、突然、ヒソリと何か聞こえた気がした。

えっ?と思わず聞き返した。しかし、その音は空しく空を切る。今度はハッキリと声に出してみた。

「お兄ちゃん?もういぃかーーい?」

「もーーういいよーーーぉ!」

あの頃とは違う音程で、しかしたしかに兄の声が聞こえた、まっ暗闇の中で。

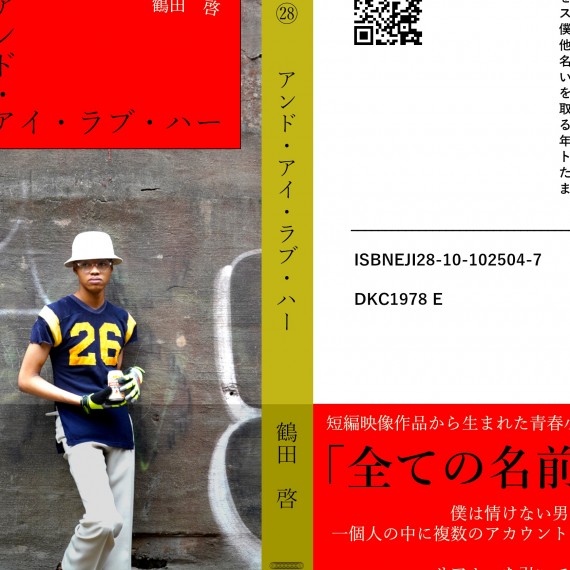

みたいな架空のストーリーとともに、鶴田企画のオリジナルシャツを題材にルック撮影してみました。ひと昔前までは諜報部員のユニフォームになるほど「普通」だったシャツ+タイ+ジャケット。目立たないものと、目立つもの。同じに見えて、違うもの。アイデンティティを消し去るようで、際立たせるもの。

似ているようで、似ていない兄弟。その奥にある断絶と邂逅。もう、いいよ。大丈夫だから。ほしふたつ。

とか、ね。