国産のシャツを新たに企画した。シングルニードルで丁寧に縫製された、プレーンなドレスシャツだ。背ダーツもヨーク下プリーツも無し。英国名門生地屋の100/2平織りスワッチから白、ブルー、ベージュの三色を選んだので、パッと見はニュートラルでソリッドな佇まいだが、よく見るとロングポイントな襟型や比翼仕立てのフロントがシャープな存在感を放っている。しかし、最も特徴的なのは両胸に付いたパッチポケット。もはや、つかみどころがない。何故、この仕様にしたんだっけな。そう、思い出した。特定のイディオムに囚われず自由に着て欲しいから、だった。

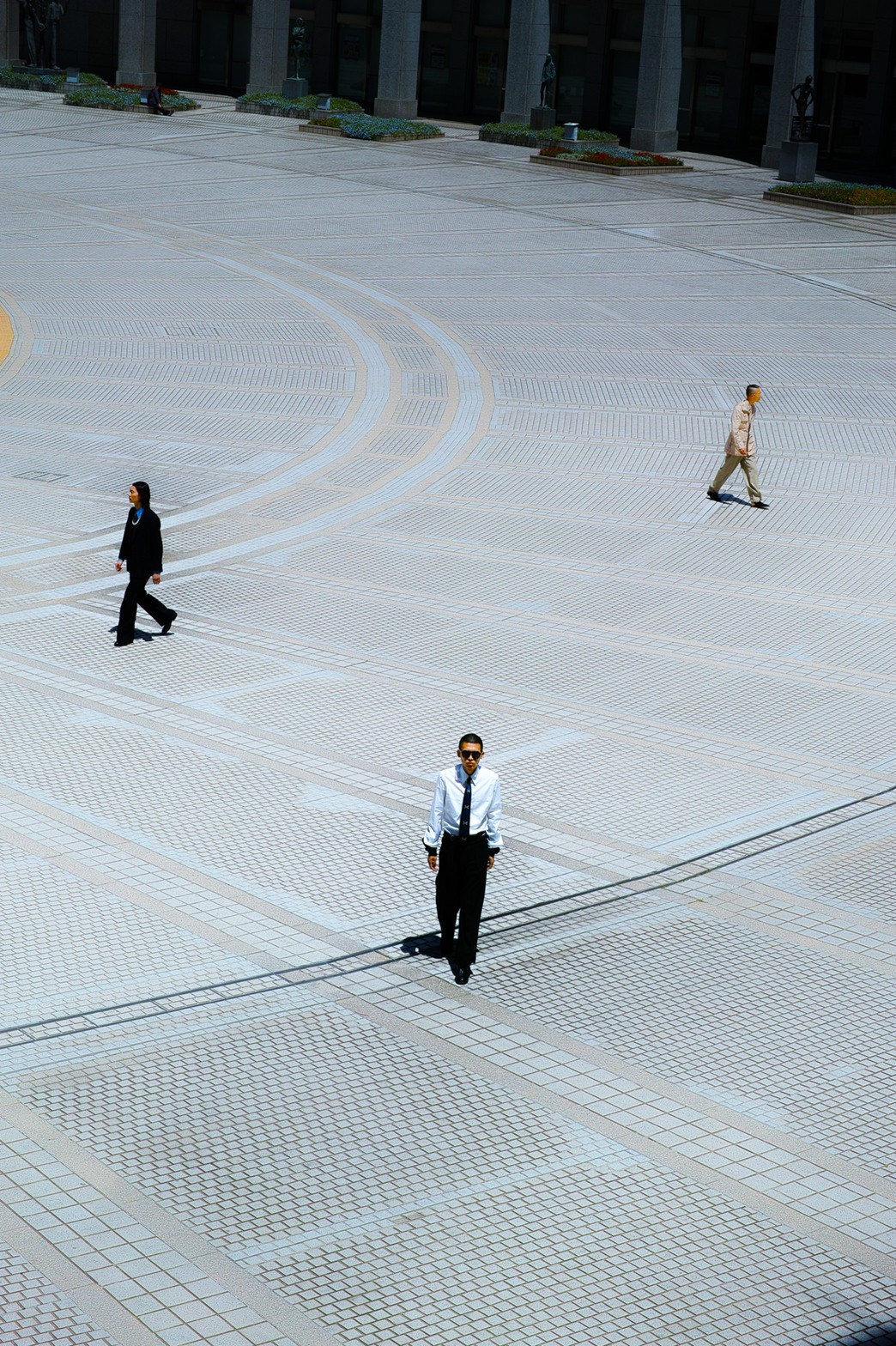

僕はプレーンなシャツが好きだ。好きなんだけど、巷には安直なリラックスフィットシャツかシリアスなドレスシャツの両極端しか売ってない。不思議なことに、どちらのタイプのシャツにも「Thomas Mason」なんて生地ネームが誇らしげに付いている。勿論、これは生地屋が悪いわけではない。問題は、生地ネームを外したとき、そのシャツ本体にオリジナリティが残るかどうかだと思っている。まぁ、いっか。とりあえず、つかみどころがない半透明のシャツには僕の脳内に存在する色を着けてビジュアル化することにした。三人の若者をモデルに選び、スタイリングを組み、ロケ撮影。2022年4月の最終週。僕らは朝早くから新宿へと向かった。

まず、テーマを中心に置き撮影全体のイメージを練り上げる。次にロケーションを具体的に考えつつ、若者をキャスティング。それぞれのキャラクターと背景を思い浮かべ、実際のスタイリングに心を飛ばす。撮影当日、僕が大好きなカメラマンのたいきさんに伝えたのは「巨大建築&ぽつんとした人影のロングショット」「ディストピア」「近未来的曲線」「シャドウ」みたいな、きれぎれの言葉だった。果たして、僕の断片的な言葉とその先にある世界観を真摯に読み取り、たいきさんは見事な写真を撮ってくれた。

人影もまばらなシティ。人工知能に刷り込まれた幻影を追い求めるがあまり、いつの間にかコントロールされて趣味/趣向すらもテンプレートごとに仕分けされてしまった群衆。当人たちには、もはやその自覚すらない。多様性の皮を被った能面の顔。それに逆らいながら毅然とした態度で、若者。瞳に宿る光。再び射抜かれる。

別に僕はドレスシャツをたくさん売りたいわけでも、ネクタイをみんなに着けて欲しいわけでもない。ただ、古来よりメンズ服にある普通のバリエーションだったはずのアイテムを、他人が作り上げた時代感の中で無意識に忘れ去ってしまうのは勿体ない。そう思うだけだ。時代というものは、まるで僕らに巨大なシーツを覆い被せるように迫ってくる。もしも、その大きな布切れにハサミを入れて切り開くことができるのならば、僕はそれらの断片を再び繋ぎ合わせて一枚のシャツを作りたいと思う。時代に足を絡められて身動きが取れなくなる前に。