2021年春、或る日のコーディネート。ジャケットは先輩から譲ってもらったFALLAN&HARVEYのビスポーク、パンツはPRADA、靴はALDENのV-TIP、シャツはInternational Gallery BEAMSのオリジナル、ネクタイはヴィンテージのYSL。ネクタイこそフランス製だが、全体的にはアメリカ、イギリス、イタリアのアイテムが中心だ。

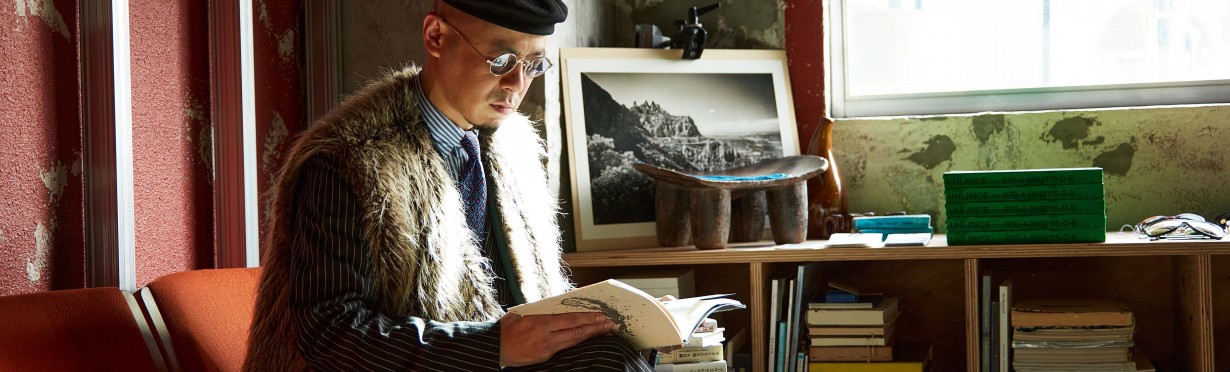

2021年春、或る日のコーディネート。ジャケットは先輩から譲ってもらったFALLAN&HARVEYのビスポーク、パンツはPRADA、靴はALDENのV-TIP、シャツはInternational Gallery BEAMSのオリジナル、ネクタイはヴィンテージのYSL。ネクタイこそフランス製だが、全体的にはアメリカ、イギリス、イタリアのアイテムが中心だ。 2021年始め、昨冬のコーディネート。ジャケットは90年代のRomeo Gigli、ベストは同じく90年代のDries Van Noten、パンツは5年前のマルジェラ、ネクタイは東北の手織りツイード、ストラップシューズはイタリアのMartegani。ドリスやマルジェラはベルギー発のブランド(パリコレブランド、と言ってしまえばそうだが)だし、この日もやはりフランス物はなにひとつ着用していない。が、この二日間のコーディネートで僕がイメージしていたのは確かに「パリ」だった。

2021年始め、昨冬のコーディネート。ジャケットは90年代のRomeo Gigli、ベストは同じく90年代のDries Van Noten、パンツは5年前のマルジェラ、ネクタイは東北の手織りツイード、ストラップシューズはイタリアのMartegani。ドリスやマルジェラはベルギー発のブランド(パリコレブランド、と言ってしまえばそうだが)だし、この日もやはりフランス物はなにひとつ着用していない。が、この二日間のコーディネートで僕がイメージしていたのは確かに「パリ」だった。では(取材を受けておいてナンだが)そもそもフランススタイルって、なに?と。フララコやセントジェームスやJ.M WESTONやM47やバスクベレーやOLD ENGLANDやRepettoやagnès b.を身に着ける。そんな単純なことではなさそうだし、むしろ全身をそういったもので固めれば固めるほど遠ざかっていくパリの面影。「フランススタイル」撮影当日に僕が身に着けたのはジャケットこそフランスブランド(ドイツ製)のものであったが、他はイギリス製のニット、イタリア製のアスコットタイ、日本製のパンツ、アメリカ製の靴であった。

パリに住んだこともなければ、フランス人の親友がいるわけでもない日本人の僕が言うのもおかしいけれど「パリのスタイルとは結局、権威に媚びない個人主義」だと思う。つまり、フランスへのあこがれが高じてフランスアイコンに媚びれば媚びるほど、どんどん海外コンプレックス強めの純・日本人化していくということ。ピカソに影響を受けたとしても、画風までは真似なかったからこそ藤田嗣治は極めてパリ的である、ということ。エコール・ド・パリ(パリ派)と呼ばれるようになった藤田はフランス政府からレジオンドール勲章シュバリエの称号まで贈られている。

2021年夏のコーディネート。この日は結果的にフランスアイテムが多めになっている。Anatomicaのサガンベスト、Charvetのリネン×シルクタイ、Le Mont Saint Michelのコードレーンカバーオール、Cartier TANK…。パンツ、シャツ、シューズは既出のもの。

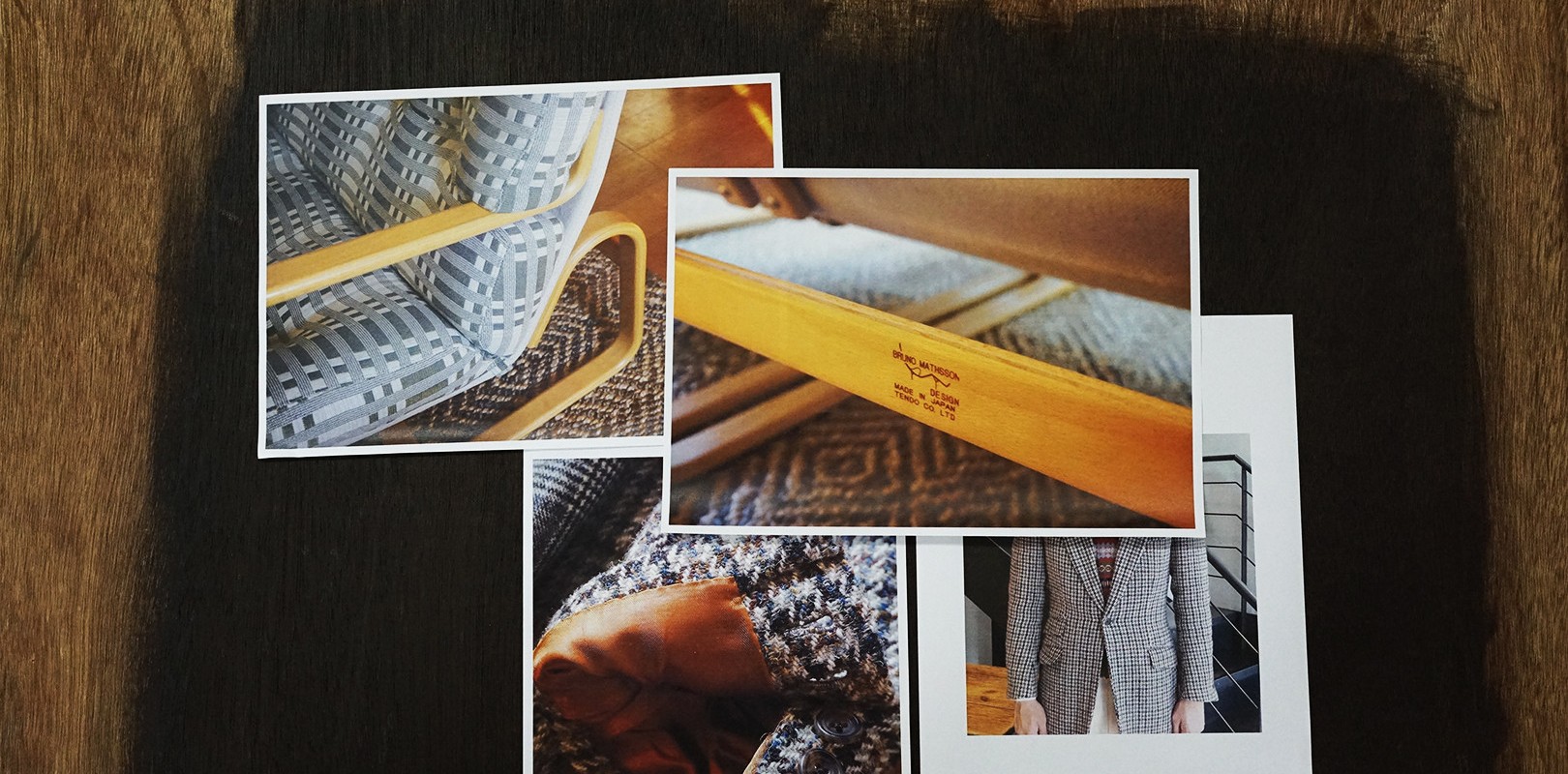

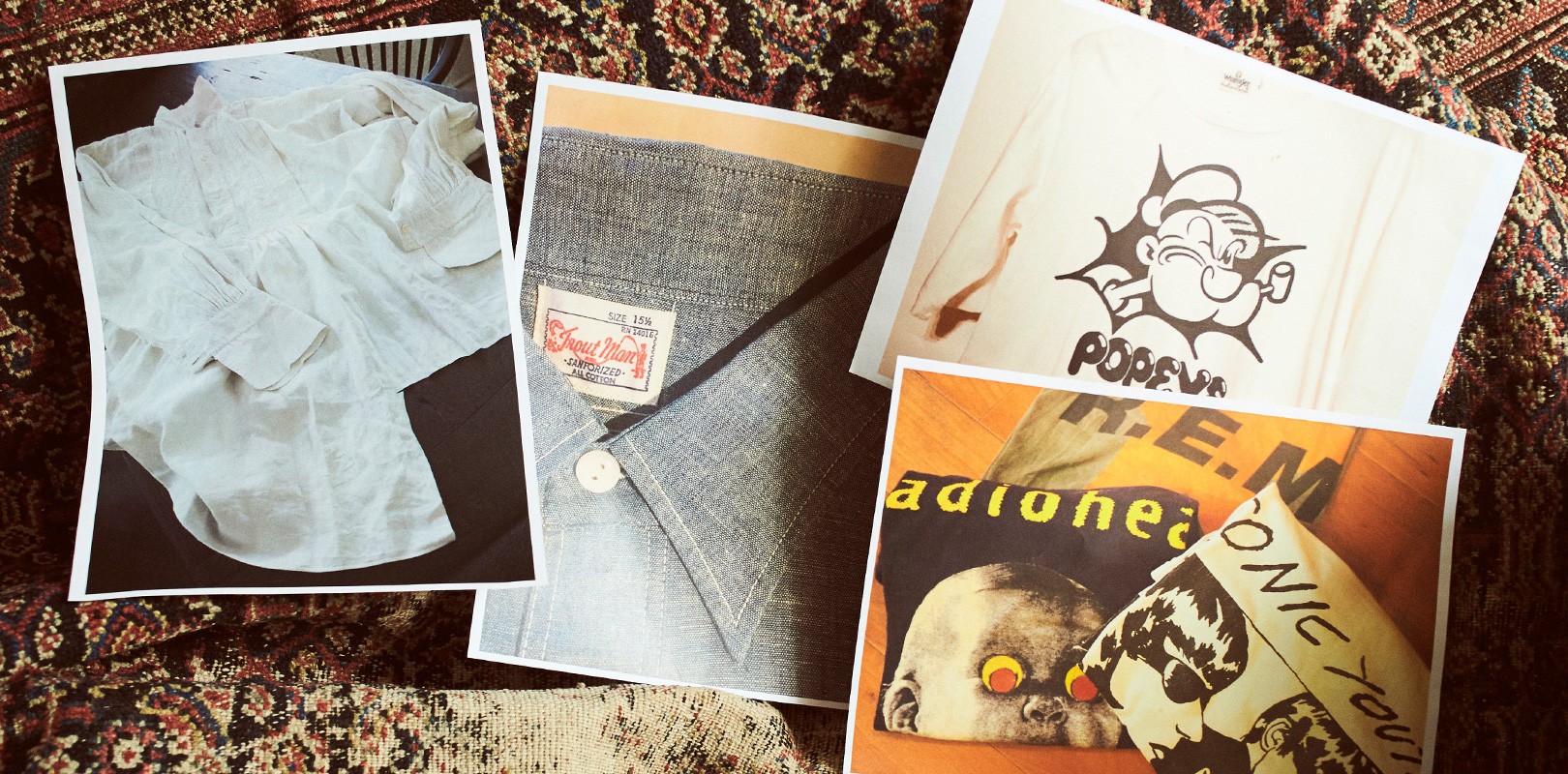

2021年夏のコーディネート。この日は結果的にフランスアイテムが多めになっている。Anatomicaのサガンベスト、Charvetのリネン×シルクタイ、Le Mont Saint Michelのコードレーンカバーオール、Cartier TANK…。パンツ、シャツ、シューズは既出のもの。 昼休憩で店の近くのオーバカナルでランチをした。6月も終わりにさしかかり既に街は暑かったので、上着を脱いでカバーオールの胸ポケットに挿していた赤いポケットチーフをサガンベストの胸ポケットに挿し直した。会計時にベストのポケットから裸の紙幣と小銭を取り出してギャルソンに渡すと、彼も自分のベストから小銭を取り出してお釣りを渡してきた。僕のベストにはお金のほかにメジャーやボールペンがテキトーに突っ込んであり、洋服を道具として使っている。結局、「何を着るか」ではなく「どう着るか」という点にこそフランスのエスプリがあるような気がしている。パリの街角からセレクトショップの歴史を切り拓いたピエール・フルニエ氏もそうだったのではないか。北半球にある良い服、本物の服だけを集めた彼の店にはアメリカ製のジーンズや矯正用の曲がった革靴、イギリス製のセーターやテーラードアイテムなどが国もプライスもバラバラなるままに、しかし一定の審美眼で選び抜かれたラインナップで並んでいたはずだ。それらの「ホンモノ」たちを自由な色彩感覚と迎合しない態度で着こなす姿勢こそパリ的である。モノにはこだわるが形にはとらわれない。そもそも2021年時点においてなお、なぜかしぶとく生き残っている国別の着こなし定型文は、過去のある地点から自分とは別の人間が作り上げた思い込みに過ぎない。つまり偶像崇拝。

昼休憩で店の近くのオーバカナルでランチをした。6月も終わりにさしかかり既に街は暑かったので、上着を脱いでカバーオールの胸ポケットに挿していた赤いポケットチーフをサガンベストの胸ポケットに挿し直した。会計時にベストのポケットから裸の紙幣と小銭を取り出してギャルソンに渡すと、彼も自分のベストから小銭を取り出してお釣りを渡してきた。僕のベストにはお金のほかにメジャーやボールペンがテキトーに突っ込んであり、洋服を道具として使っている。結局、「何を着るか」ではなく「どう着るか」という点にこそフランスのエスプリがあるような気がしている。パリの街角からセレクトショップの歴史を切り拓いたピエール・フルニエ氏もそうだったのではないか。北半球にある良い服、本物の服だけを集めた彼の店にはアメリカ製のジーンズや矯正用の曲がった革靴、イギリス製のセーターやテーラードアイテムなどが国もプライスもバラバラなるままに、しかし一定の審美眼で選び抜かれたラインナップで並んでいたはずだ。それらの「ホンモノ」たちを自由な色彩感覚と迎合しない態度で着こなす姿勢こそパリ的である。モノにはこだわるが形にはとらわれない。そもそも2021年時点においてなお、なぜかしぶとく生き残っている国別の着こなし定型文は、過去のある地点から自分とは別の人間が作り上げた思い込みに過ぎない。つまり偶像崇拝。フランス革命で市民が勝ち取った自由を尊重する国らしく、彼らはきっと英国権威主義の象徴であるスーツが嫌いだろう。ジャケット代わりにワークウェアを羽織る。反骨の証としてベレーを愛する。そこには思想がある。態度がある。ゲンズブールやコクトーの着こなしにフランスを感じるのは、彼らが自分自身に正直であろうとする態度にこそ由来している。そして、彼らのスタイルは僕自身と一切の関係がない。他人の代表的なスタイルに自分を準えないことが、僕自身にとってのフランススタイルである。言い換えれば、それは「実際、お前みたいなカッコしたやつパリにはいねーよ」と言われることを全く意に介さないことで、過去の偉人たちともいつか対等に話すつもりでいる僕の自由スタイルなのだ。