僕が好きな写真家にサラ・ムーン(Sarah Moon)という人がいる。1970年代に写真家としてのキャリアをスタートした彼女であるが、その前(1960年代)はパリでモデルとしても活動していた。シャネル、ディオール、ヨウジ ヤマモトなど、ファッション写真や広告写真の分野で長きに渡り活動してきた彼女のキャリアは実に華やかなもので、80歳になる今も精力的に活動を続けている。しかし、日本に住む僕らがステレオタイプに思い描く「知的ムード溢れる成熟したフランス人女性」という佇まいのルックスからは想像もつかないほど、彼女の作品にはダークサイドの香りがぷんぷんに立ち込めている。そもそも彼女が撮る写真には時代や国籍が映らない。100年前かもしれないし、つい昨日のことかもしれない。パリかもしれないし、日本かもしれないし、アリスのワンダーランドなのかもしれない。それらがいまいち判然としない、しかし「圧倒的な別世界」だということだけは判るどこかへ、彼女の作品は鑑賞者をグイグイと誘(いざな)う。物語の迷宮。ダーク・ファンタジア。 20年近く前に代官山の古書店で入手した写真集(右)「Vrais Semblants」(1991)の第二版(1993)。購入当時、既にプレ値がついており、売値は15,000円ほどだった。左は2014年に銀座のAKIO NAGASAWAギャラリーで入手した、気軽なサイズのPHOTOFILEシリーズ。

20年近く前に代官山の古書店で入手した写真集(右)「Vrais Semblants」(1991)の第二版(1993)。購入当時、既にプレ値がついており、売値は15,000円ほどだった。左は2014年に銀座のAKIO NAGASAWAギャラリーで入手した、気軽なサイズのPHOTOFILEシリーズ。 AKIO NAGASAWAギャラリーへは、当時二歳だった娘とふたりで出かけた。おしゃべりの盛りで、会場に着くまではグズグズ言っていた娘もサラ・ムーンの写真を見た途端、その独特の色彩やモチーフに圧倒されたのかスッと静かになり、しかし食い入るように作品を鑑賞していた(ような気がする)。帰りに直筆サイン入りのPHOTOFILEを購入し、その夜からしばらくの間、娘を寝かしつけるときには挿絵代わりにサラ・ムーンの写真が入った「Little Red Riding Hood(赤ずきん)」を毎晩読み聞かせることにした。我が家にあったそれは英語版だったので、父親の拙い英語の朗読を聞きながら娘はクスクスと笑っていたが、大人から見るとラストシーンの写真から感じられる不穏なムードが、むしろ僕を眠れなくさせた。

AKIO NAGASAWAギャラリーへは、当時二歳だった娘とふたりで出かけた。おしゃべりの盛りで、会場に着くまではグズグズ言っていた娘もサラ・ムーンの写真を見た途端、その独特の色彩やモチーフに圧倒されたのかスッと静かになり、しかし食い入るように作品を鑑賞していた(ような気がする)。帰りに直筆サイン入りのPHOTOFILEを購入し、その夜からしばらくの間、娘を寝かしつけるときには挿絵代わりにサラ・ムーンの写真が入った「Little Red Riding Hood(赤ずきん)」を毎晩読み聞かせることにした。我が家にあったそれは英語版だったので、父親の拙い英語の朗読を聞きながら娘はクスクスと笑っていたが、大人から見るとラストシーンの写真から感じられる不穏なムードが、むしろ僕を眠れなくさせた。 写真上は2018年に銀座・シャネルのネクサスホールで開催されたサラ・ムーンの写真展「D'un jour a l'autre 巡りゆく日々」の会場と、それを鑑賞する妻(もちろん会場は撮影可)を撮ったもの。現実だけど現実じゃない。あちら側の世界へ、肩を掴まれて無理矢理に連れていかれたような幻想の感触だった。それから三年後の、2021年。僕は現実だけど現実じゃない=夢のような事態に激しく慌てふためき、揺れた。

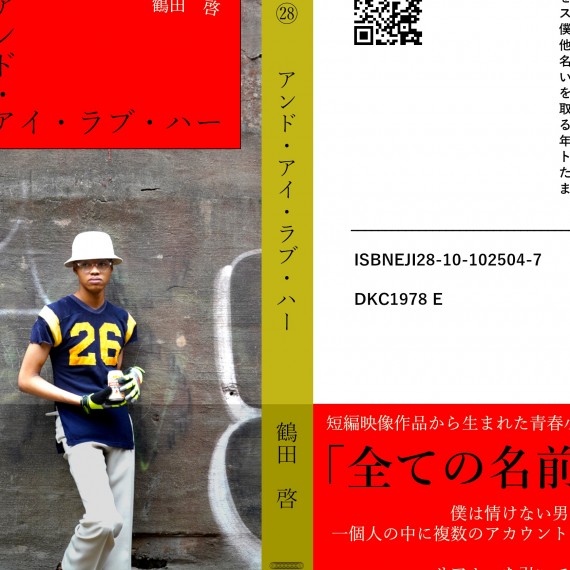

写真上は2018年に銀座・シャネルのネクサスホールで開催されたサラ・ムーンの写真展「D'un jour a l'autre 巡りゆく日々」の会場と、それを鑑賞する妻(もちろん会場は撮影可)を撮ったもの。現実だけど現実じゃない。あちら側の世界へ、肩を掴まれて無理矢理に連れていかれたような幻想の感触だった。それから三年後の、2021年。僕は現実だけど現実じゃない=夢のような事態に激しく慌てふためき、揺れた。 本コラムでも何度か紹介をしてきた、僕の友人が運営するファッション・プロジェクト「27」。このプロジェクトは三か月に一度クラウドファンディングで基金を募り、一着の洋服と一冊の本を作っている。そして、僕はこのコンセプトブックにテキストを書いている。毎号のコンセプトブックにはそれぞれ異なるアーティストを招聘し一冊の本を作り上げていくのだが、Vol.1は森山大道氏、Vol.2はミック・イタヤ氏との共作だった。以前から「やっぱり、せっかくなら自分たちが大好きな人とやりたいよね」と話していたコンセプトブック製作チーム(キュレーター、デザイナー、そして僕の三人)は、普段から「いつか〇〇さんと、こんなことやりたい~」なんて、雑談交じりの本気を吐露しあっていたのだが…。Vol.1、Vol2ともに大成功を収めたこのプロジェクトの第三弾について話をしていた時、友人のキュレーターから出たセリフは「鶴ちゃん、次はサラ・ムーンとやることになったから」だった。しばらく前に僕が「サラ・ムーンが大好きだ」と言ったことに端を発し、無謀でグレートな我らがキュレーターはそのままサラに手紙を書いてしまった。その結果として、国内を中心に活動する辣腕キュレーター・太田菜穂子氏のコレクションの中からサラ・ムーンの作品を使用する承諾を得ることができたという。ちなみに写真使用料については、未来社会に貢献するSDGs活動の一環として収益の一部を<PLAN INTERNATIONAL>に寄付することが前提であり、サラ・ムーン本人も「27」 の活動趣旨に賛同してくれているそうだ。

本コラムでも何度か紹介をしてきた、僕の友人が運営するファッション・プロジェクト「27」。このプロジェクトは三か月に一度クラウドファンディングで基金を募り、一着の洋服と一冊の本を作っている。そして、僕はこのコンセプトブックにテキストを書いている。毎号のコンセプトブックにはそれぞれ異なるアーティストを招聘し一冊の本を作り上げていくのだが、Vol.1は森山大道氏、Vol.2はミック・イタヤ氏との共作だった。以前から「やっぱり、せっかくなら自分たちが大好きな人とやりたいよね」と話していたコンセプトブック製作チーム(キュレーター、デザイナー、そして僕の三人)は、普段から「いつか〇〇さんと、こんなことやりたい~」なんて、雑談交じりの本気を吐露しあっていたのだが…。Vol.1、Vol2ともに大成功を収めたこのプロジェクトの第三弾について話をしていた時、友人のキュレーターから出たセリフは「鶴ちゃん、次はサラ・ムーンとやることになったから」だった。しばらく前に僕が「サラ・ムーンが大好きだ」と言ったことに端を発し、無謀でグレートな我らがキュレーターはそのままサラに手紙を書いてしまった。その結果として、国内を中心に活動する辣腕キュレーター・太田菜穂子氏のコレクションの中からサラ・ムーンの作品を使用する承諾を得ることができたという。ちなみに写真使用料については、未来社会に貢献するSDGs活動の一環として収益の一部を<PLAN INTERNATIONAL>に寄付することが前提であり、サラ・ムーン本人も「27」 の活動趣旨に賛同してくれているそうだ。

「サラ・ムーンの写真に僕がテキストを付けるって??」

「大道さんの時も、ミックさんの時も勿論そうだったけど。これって…」

夢ではなく、現実だった。

多重露光やソフトフォーカス、時にはネガを洗浄することさえあるというサラ・ムーンの写真から、僕は常に「揺らぎ」を感じてきた。さっきまでそこにあった存在の不確かさ。儚(はかな)さ。思えば、人間という存在のなんと儚いことか。目の前にある結果さえ、さっき起こったばかりの現実かもしれないし、短い夢かもしれないと思う。例えば目の前にある「青」を見ても、それは自分の目を通して見えている「現象(光の屈折)としての色」というだけで、自分が目を閉じた瞬間にはまったく違う色になっているんじゃないか。そもそも僕が見ている青とあなたが見ている青が同じ色だって、誰が証明してくれるの?そんな強迫観念にも似た「なにか」が僕の中にはある。その意味で、僕はサラの写真から「人は揺れるものよ。でも揺れるから美しいの」という光を感じるのかもしれない。

多重露光やソフトフォーカス、時にはネガを洗浄することさえあるというサラ・ムーンの写真から、僕は常に「揺らぎ」を感じてきた。さっきまでそこにあった存在の不確かさ。儚(はかな)さ。思えば、人間という存在のなんと儚いことか。目の前にある結果さえ、さっき起こったばかりの現実かもしれないし、短い夢かもしれないと思う。例えば目の前にある「青」を見ても、それは自分の目を通して見えている「現象(光の屈折)としての色」というだけで、自分が目を閉じた瞬間にはまったく違う色になっているんじゃないか。そもそも僕が見ている青とあなたが見ている青が同じ色だって、誰が証明してくれるの?そんな強迫観念にも似た「なにか」が僕の中にはある。その意味で、僕はサラの写真から「人は揺れるものよ。でも揺れるから美しいの」という光を感じるのかもしれない。

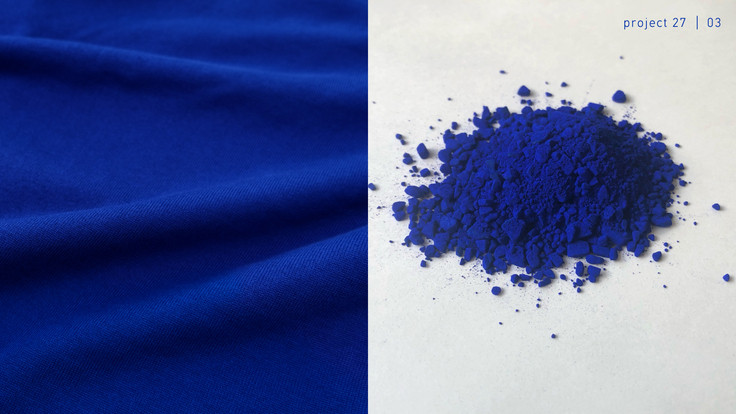

そして、今回「27」がリリースする青色のバスクシャツは、1957年にフランス人画家イヴ・クライン(Yves Klein)によって開発された「黄金よりも高貴な青(International Klein Blue=以下IKB)」を追求した一着である。鮮やかで深みのあるこの特別な色を、化学繊維は使わずにコットンだけで忠実に再現するために「27」は熟練職人を擁する染色工場とパートナーシップを結び、通常は2〜3回で終えられるビーカー手配(カラーマッチングの試験)を8回繰り返し、生地になる前の段階(すなわち糸の状態)で丁寧に染色することで、限りなく「IKB」に近いブルーに辿り着いた。10年ほど前に軽井沢のセゾン現代美術館で、僕はイブ・クラインの作品を初めて見たが、それは、あまりにも巨大で圧倒的なブルーだった。「このブルーならば、僕が目を閉じている間もきっとブルーなのだろう」と素直に思えた。

この夏、僕らは「圧倒的に青いバスクシャツ」と「圧倒的な揺らぎの物語」を手に、揺らぐ世界の中でも揺るがない意思を追い求める。不確かな世界の中で確かなことを見極めるためには、一度目を閉じるんだよ。それはきっと、角膜や瞳孔や水晶体を通さない光なのだと思う。

※ファッション・プロジェクト「27」について詳しくは→コチラ