例えば、僕が小一のころ友達だった宮本くんの家の匂いは、なぜかいまだにはっきりと覚えている。僕が小二で転校するまで、一年間だけの付き合いだったので視覚的には「6歳の宮本くんの顔」をほとんど覚えていないのだが。

他人と面と向かって話すときは視覚(顔立ち、背格好、身なり)や聴覚(声)など、複合的な情報が折り重なって相手を認識する。嗅覚はそれら情報の一部に過ぎない。しかし、いざ目の前にいない人のことを思い出そうとすると(先ほども書いたように)、顔や服装のディテールはおぼろげでも、香りだけはクリアに記憶に刻み込まれている。つまり、香りから連想されるのは「不在感」ということになる。いま、目の前にいない人。25年前に亡くなってしまった祖母がよくおやつにくれていた丸ボーロの匂い。上京してすぐ、友達もいなくて通いつめていたレンタルビデオ屋のカビ臭い匂いとカウンターに座る店長の顔。二十歳の頃、バイト先のバーで初めて二日酔いするまで飲み明かした夜を最後に辞めてしまったバー担当の細谷さんの顔とピニャコラーダの香り…。

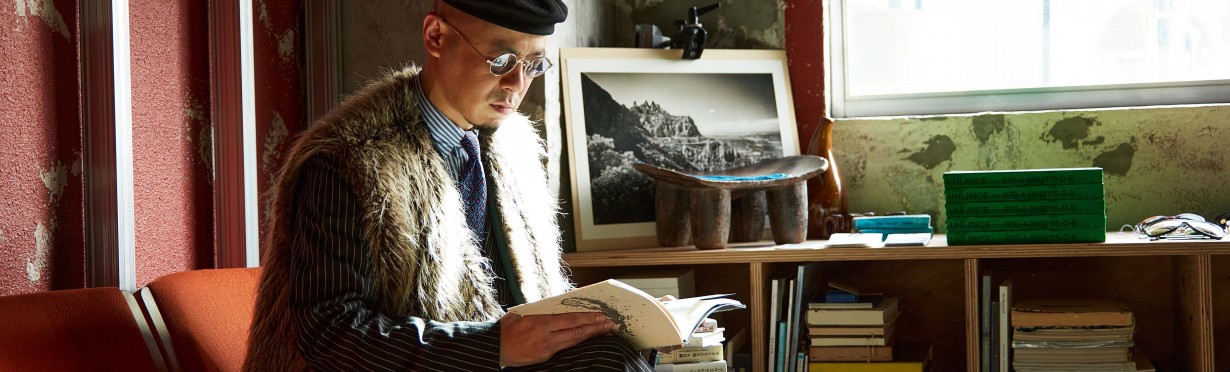

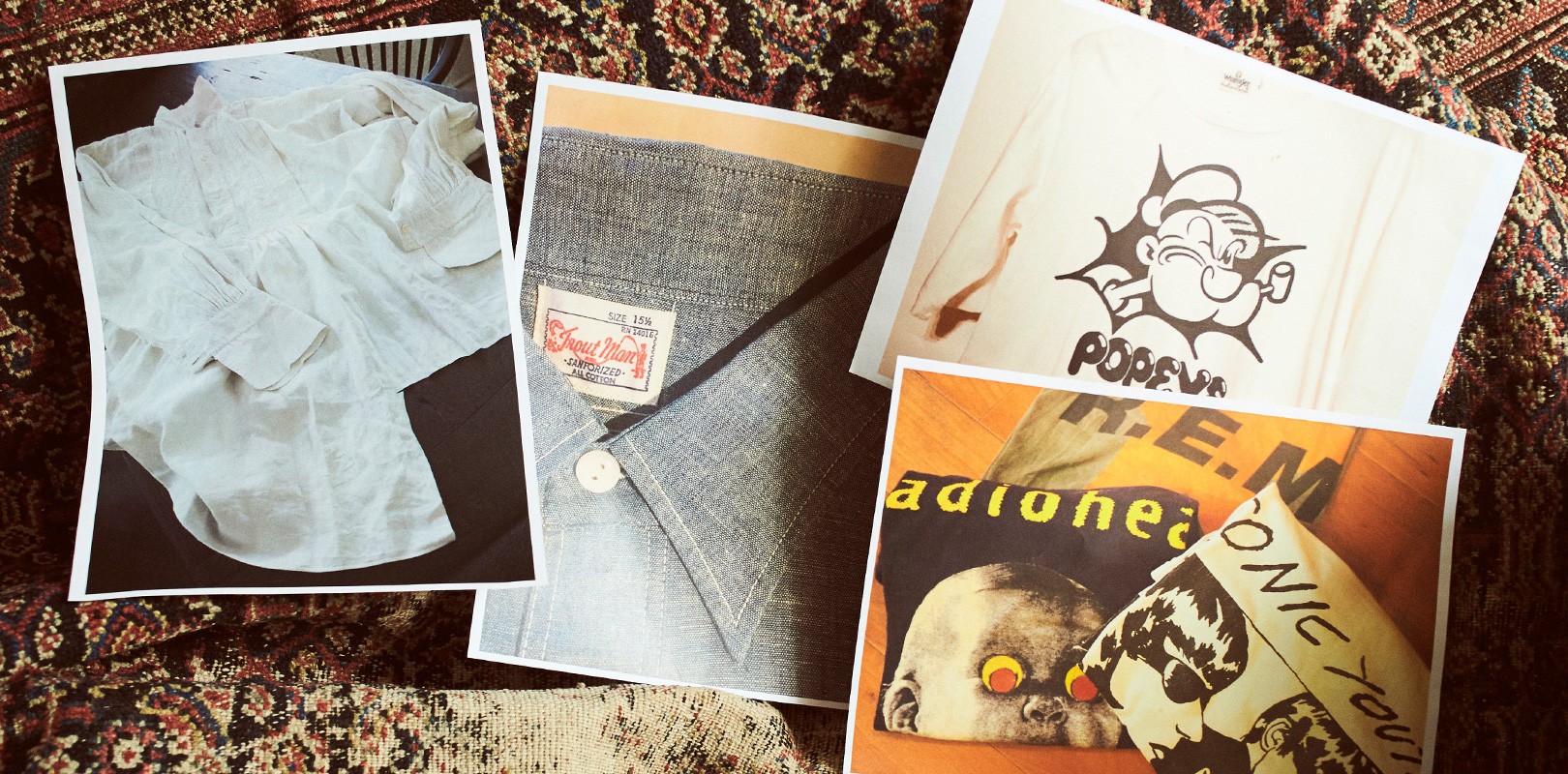

ちなみに僕が身に付けている香りはCOMME des GARCONSのartek STANDARD Eau de Toilette。説明にはフェンネル、ジンジャー、レモン、サフラン、ムスクとあるがトップノートで始めに立ち上るのはシダーウッドの香り。オードトワレなので、それほど持続する香りではないし、ラストノートが訪れるころには自分の鼻ではよく判らなくなっていたりする。そもそも、香水そのものの香りは分かっても自分の体臭を分かる人はいないので、混じり合うことで予測不可能な結果になっているはずだろう。結局のところ「身に付ける香り」とは言ってみたものの、それは自分の中ではなく、他人の記憶にのみ残るものではないのか?大人になり、実家を離れた娘や息子が父親のことを思い出すとき、果たしてシダーウッドやムスクの香りとともに僕の顔を思い浮かべるだろうか???その不在感ゆえか、香りにはいつもちょっとした悲しさや切なさがつきまとう。

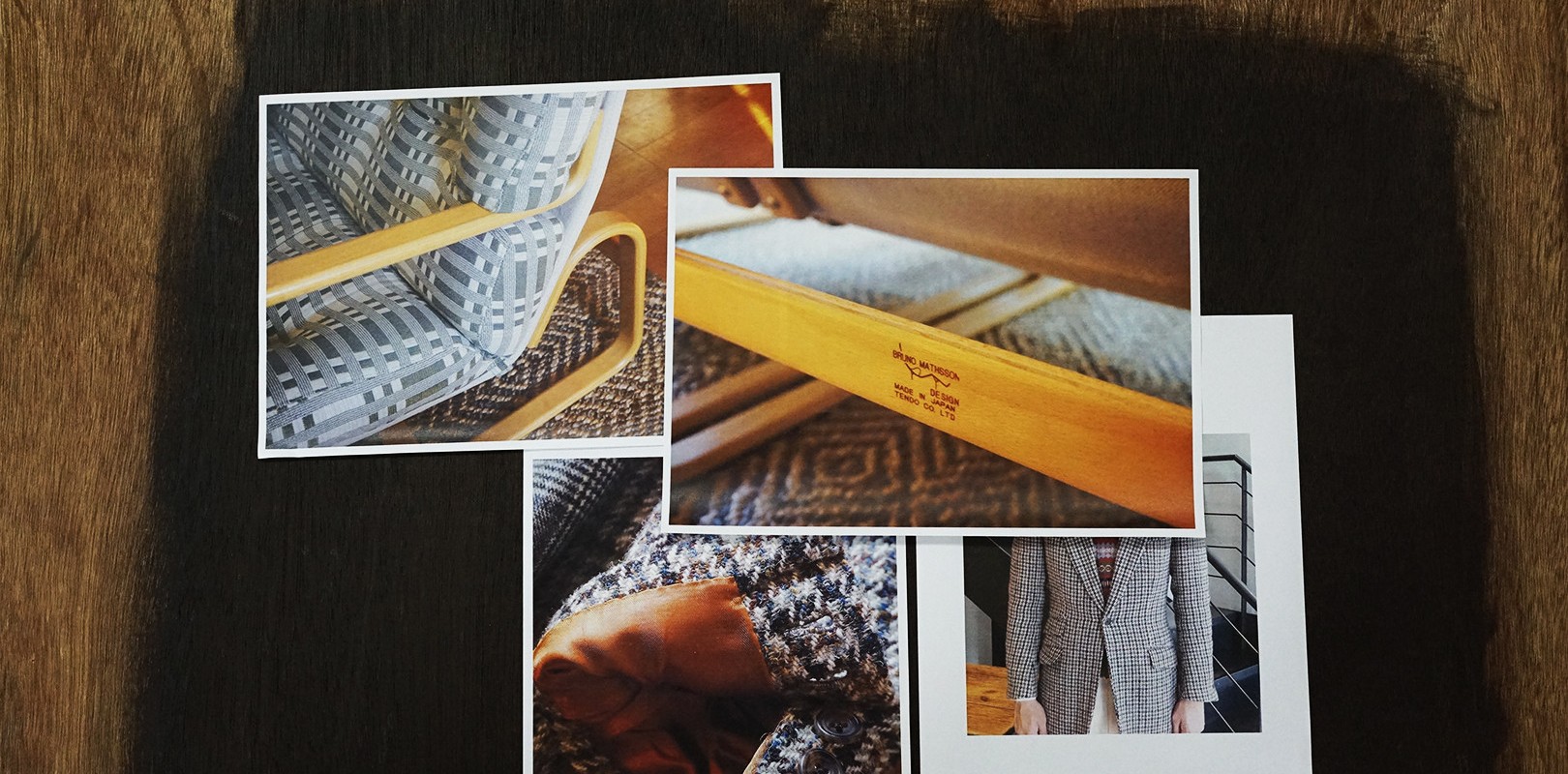

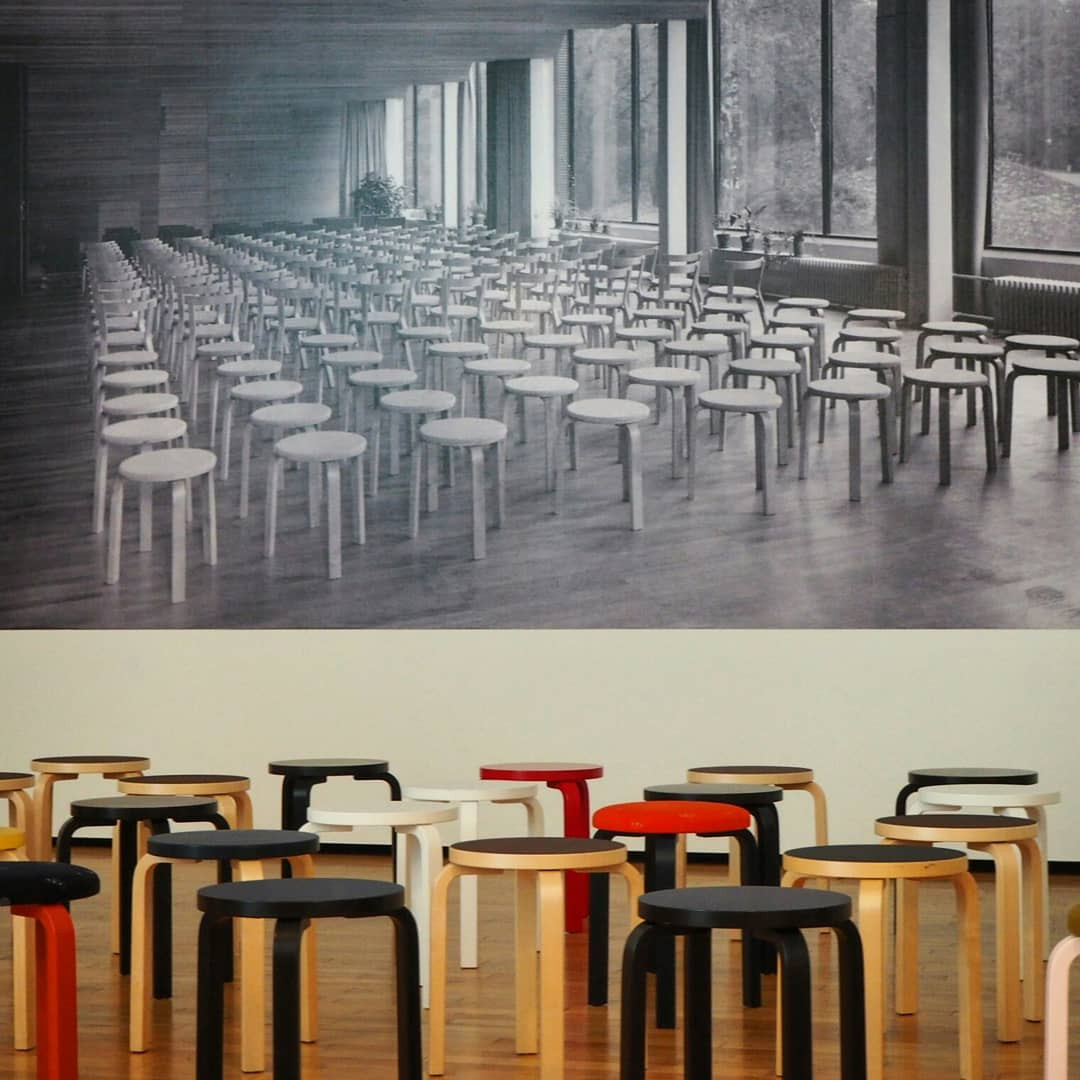

2018年、葉山で観た『アルヴァ・アアルト――もうひとつの自然』展。Artekのスツールが大量に並べられた光景から「初めから誰も座っていなかった」わけではなく「座っていた人が皆いなくなってしまった」と感じてしまった。特別、ナイーブな阿呆を気取っているわけではないのだが。年齢と共に、不思議とそんなことばかりを思うようになってきた。いずれ、僕もまた他人の記憶の中に「香り」となって生きる日がくるのだ。