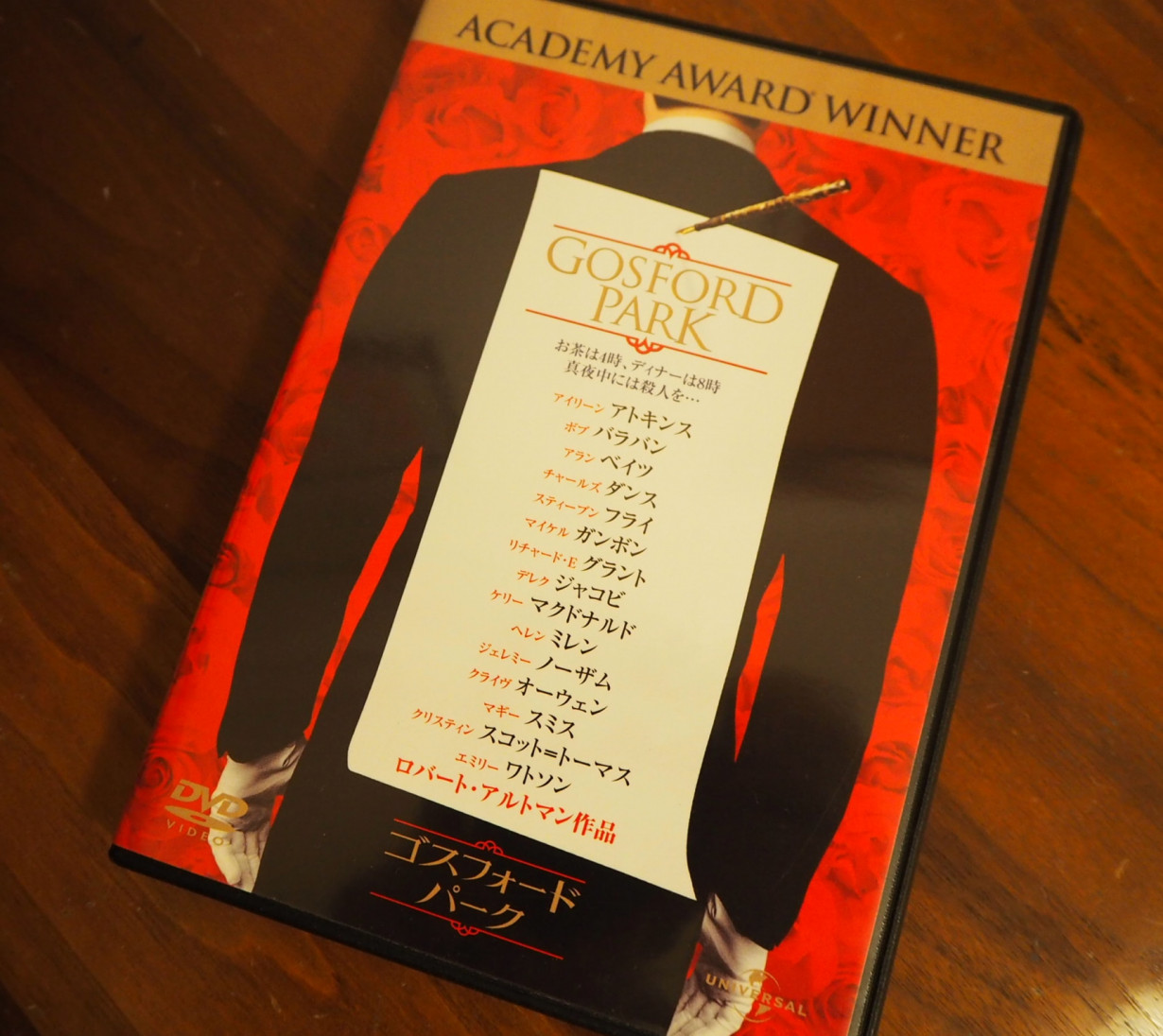

凋落する貴族とその使用人の姿を悲しく滑稽に、尚且つ美しいものとして描く映画には、カズオ・イシグロ氏のノーベル賞受賞で最近ふたたび話題になった『日の名残り』(1993)も挙げられますが、『ゴスフォードパーク』はエンドロールで流れるキャストを階上(主人)と階下(使用人)で分けてクレジットする徹底ぶり。

アルトマン監督は当時の貴族社会を「正しく」描くため、1930年代に実際の執事、メイドとして働いていた人々(撮影時には80代の人々ばかり!)をアドバイザーとして召喚し、撮影に立ち会わせています。つまり「生き字引き」というわけです。彼らの経験や記憶を元に1930年代の英国貴族の世界で働く使用人の姿を所作から身なりまで、徹底的に指導させ「正しく」再現しています。給仕する使用人ですら「ホワイトタイ」で正装している厳格さや、客一人につき15本(!)ものナイフやフォークを定規を使いながらテーブルにセッティングしていく細かさなど、現代日本の庶民から見れば異次元レベルの「正しさ」です。逆にこの英国的「正しさ」と対照的に描かれているのがアメリカ人の存在。狩りに出かけるシーンでも、グリーンやブラウン、イエローでまとまった英国貴族のカントリールックに比べ、アメリカ人の着こなしは色数も多く下品というかファンシーな印象。ディナーの後、客人達がタキシード姿でカードやタバコ、音楽に興じる部屋にチェックの上着+チノパンで現れる米国人がいたりして…。この「アメリカンな正しくなさ」は 『華麗なるギャッツビー』(1974)でも「あんなヤツがオックスフォード卒なワケねーだろ」という皮肉と共に描かれています。こうなると「華麗なる(great)」という形容詞にもシニカルな含みを感じざるを得ません。華麗なる、というよりは「必死な」とか「悲しき」とか、そんなムードの方が近い。成り上がり庶民が貴族の真似をすること自体を半ば自嘲的に描いているのかもしれません。アメリカ人のフィッツジェラルドが。2013年のリメイク版を観た日本人は疑いもせずに「レオ様、華麗だわ~」と思うのでしょうか?毎度、内閣発足後の夜には相変わらずモーニング(昼正装)で会見している日本人ですから。まぁ、他国の文化を「正しく」輸入すること自体が難しいのでしょうね。どんなに研究したところで所詮は「資料ベース」。アメリカ人が江戸時代の資料を見ながら着物の正しい着方を身に付けられるのか?というハナシです。

アルトマン監督は『ゴスフォードパーク』の中で「ツバをつけて銀食器を磨いたり」「仕事中に隠れてタバコばっかり吸っていたり」する使用人の姿を演出しました。その撮影に立ち会った本物(80代の元・執事)は「そんなこと、とんでもない!」と怒ったそうです。アルトマンはその場で「そーだよね、ゴメンゴメン、カットしておくね」と嘘をつき、実際にはそのシーンを生かしたまま公開しました。「所詮はニセモノ、想像の世界だぜ、へへへ」と赤い舌を出すパンクなアルトマンに大いに共感するエピソードです。正しさを追及するだけでは息苦しいし、生き苦しい。映画にもファッションにも必要なのは「歴史へのリスペクト」と「それを壊せるユーモア」だと思うのですが、いかがでしょうか?