2022年9月13日、ジャン=リュック・ゴダールがスイスにて自殺幇助のため亡くなった。91歳だった。

その死の内容についてはさておき、彼が60年以上にもわたり撮り続けてきた作品群は映画というフォーマットのみに留まることなく世界中の人々に影響を与えてきたに違いない。僕が初めて観たゴダール作品は「メイド・イン・U.S.A.」だったと思う。当時18歳だった僕は激しく戸惑った。それまでに僕が見てきた映画作品とは(いろんな意味で)あまりにも違い過ぎたから。ただ、「よく分からん」という感想の一方で「よく分らんが、なんかカッコいい」という後味が残ったことにも気づいていた。おそらく、一種のショックだったのだろう。いつ、どの時代であろうとも、ゴダール作品に初めて触れた時、ほとんどの人は同様のことを感じるんじゃなかろうか。ドキュメンタリー作品「ふたりのヌーベルヴァーグ ゴダールとトリュフォー」(2010)の中でも映し出されていたが、「勝手にしやがれ」(1960)初公開当時にパリの観客たちの反応が賛否両論、大きく割れて揺れていたように。つまり、ゴダールとはそんな映画作家だったと思う。そして、彼の訃報を知ったとき僕が一番初めに思い出した人物が友人の岡村忠征氏だった。初めて出会ったのは20年ほど前だが、僕の友人の中でもダントツ映画狂いの彼は、なんとこの度、東京都墨田区に映画館を立ち上げてしまった。そして彼は映画ファンである以上に、ゴダールファンだった。数か月前に映画館・Stranger(ストレンジャー)の封切り作品が『特集:J=L・ゴダール 80/90年代 セレクション』だと聞いたとき「彼が最も敬愛する監督なのだから当然だ」と僕は素直に納得したが、まさかオープニングを三日後に控えたこのタイミングでゴダールが死去してしまうとは!岡村氏の開業に対して何か運命的なものを感じずにはいられなかった。

前日のレセプションは仕事の都合で行けなかったので、オープン初日にStrangerへ足を運んだ僕は岡村氏に祝いの言葉を述べた後「パッション」(1982)を鑑賞した。映像とサウンドのズレやコラージュが奇妙な現実味を帯びているこの作品を見ながらStrangerの音響システムが抜群に優れていると感じたし、着席した瞬間から座り心地が良いシートは最後まで座り心地が良いままだった。昔に見たことのある作品だったが、劇場ならではの感覚でゴダール作品を味わうことができた。鑑賞後、岡村氏にそのことを伝えると「椅子は閉館してしまった新潟の劇場で使用されていたものを譲り受けたキネット・ギャレイ製」らしく、吸音材の使い方から効果音専門のウーハー導入まで、サウンド面でも映画館らしい体験にこだわっているという。49席しかないミニシアターだが随所に彼の映画愛を感じたし、併設されたカフェスペースを含めて小さな映画館は多くの人で賑わっていた。(一般のお客さんも多かったため劇場内の写真は控えめに撮った数枚のみ)

そういえば、少し前に読んだ稲田豊史氏の著書「映画を早送りで観る人たち」によると、最近では回り道が多い体験の蓄積による感受性の拡張よりもサブスク利用などでコンテンツをタイパ(コスパならぬ、Time performance)良く収集していく消費スタイルを選ぶ向きが一般化しつつあるという。「つまらないシーンはスキップ、2時間の映画を1時間で観たい」という快適主義に則りコンテンツを効率よく消費していく人々にとって、僕が12時間前に体験してきたゴダールの「パッション」はまったく意味を成さない作品だろう。言葉やサウンドの洪水・コラージュを87分間にわたって浴び続けることは、世界における自分自身を捉え直す行為でしかない。情報収集にはまったくもって不向きな「コンテンツ」である。同じ意味で、ネタバレサイトを先に読んでから鑑賞する作品を選ぶ人にとって、映画鑑賞後に映画評論を読み耽る時間は極めてパフォーマンスが低い行為だろう。

そんな時代感の中で、岡村氏はStrangerをきっかけに「映画を知る」「映画を観る」「映画を論じる」「映画を語り合う」「映画で繋がる」という5つの体験を提供したいと話す。「論じる、語り合う」という意味で、濃密な執筆陣を揃えた映画批評誌「Stranger MAGAZINE」という印刷物まで発行してしまった。18歳の時に「気狂いピエロ」を見て衝撃を受けたという彼は、もしかすると本当に気がふれてしまっているのかもしれない。コロナもあるよ?円安だよ?景気も悪いよ?みんな携帯で観てるよ?こんな時代に映画館だなんて。しかし、一方でコーヒーのカップを傾けながら僕は気づいてしまった。「よく分からんが、なんかカッコいい」と。ページをめくっていた「Stranger MAGAZINE」の装丁、フライヤーやポスターといった印刷物のデザインすべてが異常に優れていて、そのことを岡村氏に伝えたら僕の友人でもある宮添氏が手掛けたものだった。カフェカウンターの奥には僕が大好きな写真家・木村和平氏の大きな作品が飾ってあった。なんだか人が集まっている。みんな狂っているのかもしれない。ゴダールのパッション(情熱)が伝染したのか、深夜5時にこんなテキストを長々と書かずにはおれなくなっている僕も、もはや立派なピエロだろう。

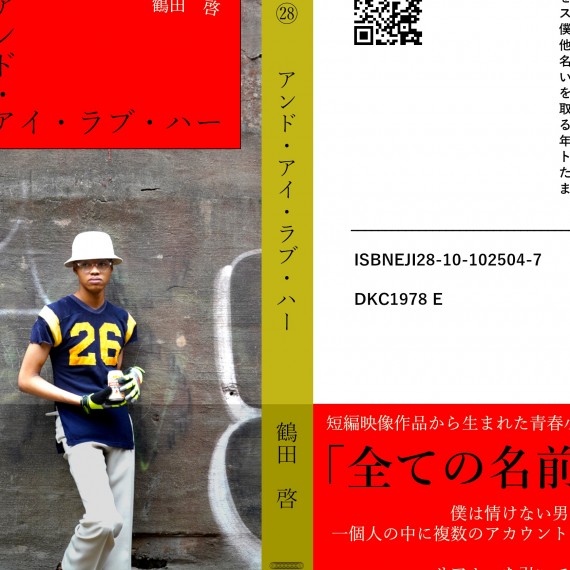

Strangerのロゴは野球チームのそれみたいにポップなデザインだけれど、よく見ると下部に配置されたラインは曲がりくねった道のようにも見える。先の方は見えない。ロードムービーだろうか。Strangerという屋号にぴったりな気がしてきた。今度、映画館で岡村氏本人に確かめてみよう。そういえば、今日鑑賞した「パッション」の中で印象的なセリフがあった。『物語は作る前に生きるものだ』というその言葉。人が生きた跡が道になり、それを他人が発見して物語となる。ゴダールは去ってしまったけれど、入れ替わるようにしてStranger(よそ者、新参者、流れ者)がやってきた。グッバイ、ゴダール。ハロー、ストレンジャー。

ジャン=リュック・ゴダール氏に捧ぐ