Haat(ハート)はISSEY MIYAKEがプロデュースするブランドで、「テキスタイルから発想する」というコンセプトのもと2000年に立ち上げられた。ビームスでは2002年ごろにバイヤーのテリー・エリスと北村恵子が買い付け、女性用のモデルをメンズサイズに別注したりしながらインド製のシャツやジャケットを中心に取り扱っていた。

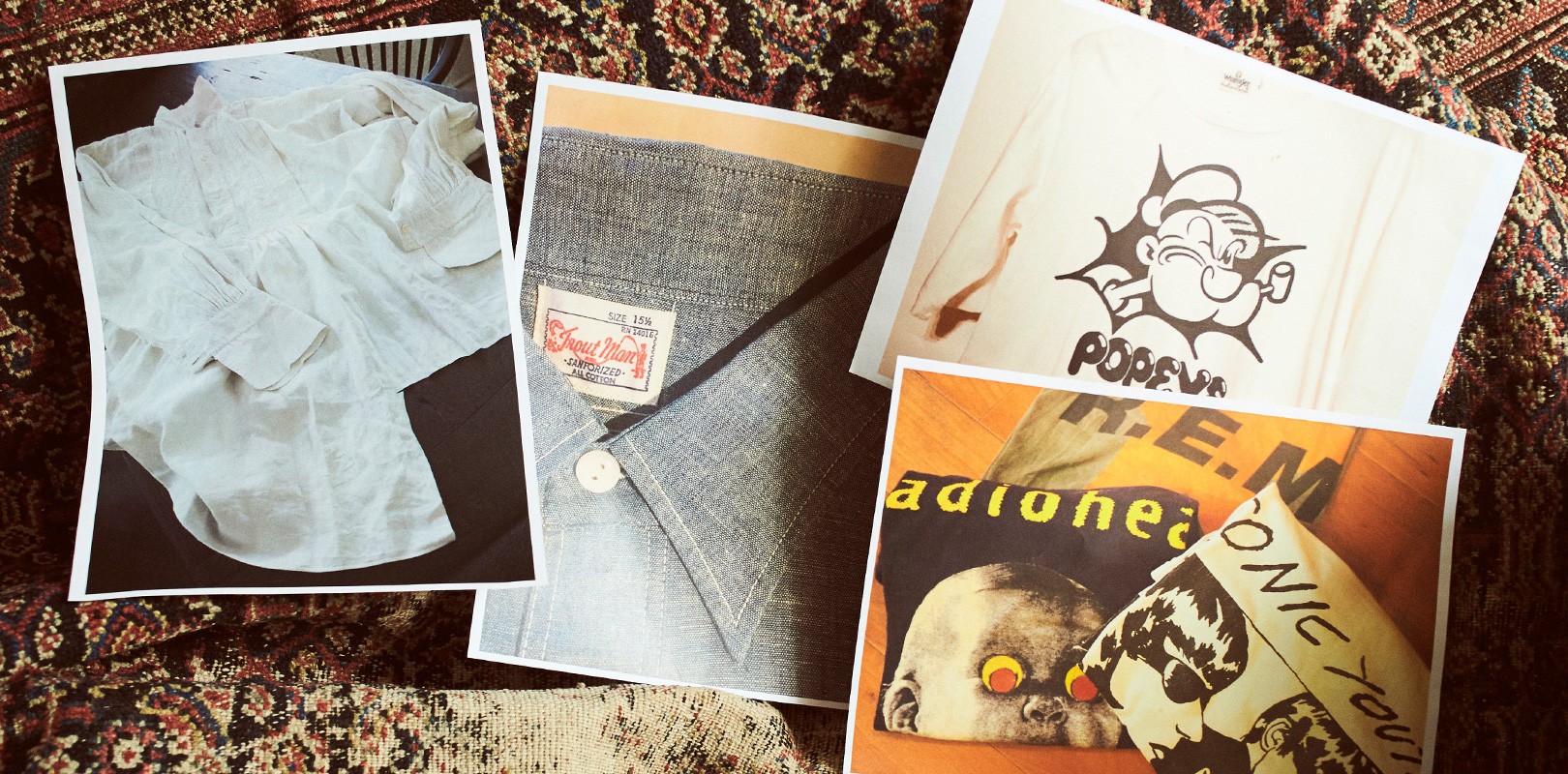

インドの洋服と聞けば「安価で粗雑」なものをイメージする人もいるだろうが、それはまさにピンキリで、Haatのシャツを見る限り「これは王族が着るレベルの衣類に違いない」と感心するような縫製・テクニックがふんだんに盛り込まれている。襟、袖付け、見返しの部分は手縫いで丁寧に仕上げてあり、釦ホールも釦付けもハンド、左胸に付いたポケットの両玉縁はコレでもかというくらい細く巻いてある。例えばアンナ・マトッツォのシャツを彷彿させるくらい、手作りなのだ。値段は当時のマトッツォよりも更に高かった。ひとつ違うのは、ナポリのシャツが立体的であるのに対してHaatのシャツは平面的なボックスシルエット。脇の下には運動量を確保するためのガゼットが付いている。

また、シャツ全体に施された芸術性の高いミシンステッチの刺繍。実はこのシャツ、高番手のインド綿糸で織られた生地を二枚重ねてある。(当然芯地など入ってない)フラシ状態の柔らかい布を重ねて、生地がズレないように緻密な図柄を全体に刺繍するというのは想像以上に難しい作業だろう。そのおかげか、このシャツは洗いざらしで着るとふんわりと空気を孕んだような軽さや張り、風合いの良さが同時に感じられる。

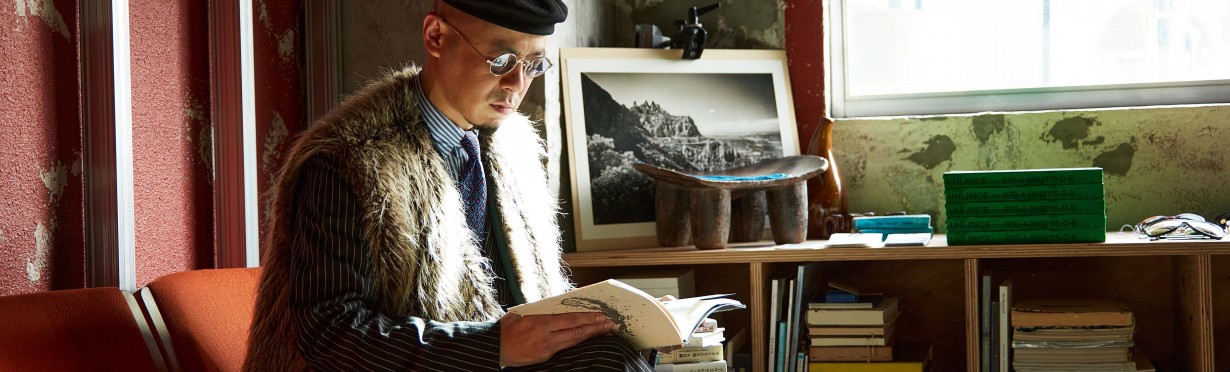

2016年に国立新美術館で開催された「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」を訪れた際、最後の大きな展示室に足を踏み入れた僕はいつの間にか涙を流していた。世界各地の伝統的かつ特別なテクニック、時には日本のハイテクノロジーをふんだんに盛り込んだ衣類の数々、それらを着せ付けられた100体を越えるマネキンたち。その間を縫うように進む群衆は肌の色から国籍、年齢まで正に多種多様であった。オリンピックが平和の祭典であるならば、この光景は果たしてなんなのだろうか?アジア人観光客も欧米のインテリ層も学生も老夫婦もまるごと飲み込みながら、その空間にはあらゆる民族にとっての平等な「何か」があった。ナポリとインド、どちらに優劣を告げるわけでもなく、ただ人の営みとしての衣服。そこに魔法をかけてファッションに変えた三宅一生の仕事の素晴らしさは、展示室の光景が何よりも雄弁に物語っていた。その光景が瞼に焼き付いた僕は、マネキン一体ずつに付けられたテクニックについての専門的なキャプションの文字もろくに頭に入ってこなかった。まず、最初に意志がある。ハンドメイドとは贅沢のためだけのものではない。