「日常」という言葉の中身は、一般的に思われているほど普通のモノゴトで満たされているわけではない。「日常の中の非日常」なんて言葉を使ってしまえば、いかにも陳腐な感じがするけれど。僕がこうやって記事を書いている瞬間にもロシアとウクライナの間では人殺しの戦闘が繰り広げられているし、何処かの誰かは一億円の宝くじを引き当てているかもしれない。つまり普通じゃないことは日常的に起こっている。それほどコトを大きくしなくても、僕の隣の席には変人が座っているかもしれないし、隣の人から見ると僕は異様な人かもしれない。「何が普通で何が普通じゃないのかという基準は、人(或いは民族や人種や性別)による」ということ。もしも僕がアイスランド育ちだとしたら、日本で食べるワンコインの牛丼は極めて「非日常的な食べ物」ということになる。そして、それは日本在住一年を超えたあたりから僕にとっても日常へと(たぶん)変わる。「普通」とは相対的かつ、流動的だ。

ともかく、「普通」と「日常」のステレオタイプな押し付けに対して、もう暫く前から人々は「多様性」という言葉を頻繁に持ち出しては、自らの普通基準を他人に干渉されない位置で成就させようとしているけれど、これもまたどこかで陳腐な感じがするのは僕だけだろうか。他人は他人、自分は自分。そう言い切ってしまえば、すべての事象は身も蓋もない、断絶。

僕は昔から、人とツルむのがあまり得意ではない。仕事関係の送別会・打ち上げの類いは別として、休みの日に待ち合わせる人数はどんなに多くても三〜四人。ほんとは二人くらいが心地よい。それ以上の大所帯になると、どこか大仰に感じてしまう。仮に時代が数十年ズレていたとしても、僕はきっと「銀座のみゆき族」にも「原宿の竹の子族」にも「ブライトンのモッズ」にも、あらゆるトライブに加担しなかっただろう。映画を観たり、洋服を買いに行ったり、ライブ会場へ足を運んだり、僕の日常は基本的にひとりで十分。今となっては酒を飲むときも大体ひとりだ。別に厭世的になっているわけでもなく、「俺は寂しがり屋ではない」と突っ張るわけでもなく、そもそも人間とは寂しい生き物だし、かりそめの賑やかさ如きでその寂しさが癒えることはない。とは、ちょっと言い過ぎな感じもするが。

人間は一人で生まれて一人で死んでいく。周りに見守ってくれる人がいたとしても、最初と最後の瞬間は必ずひとり。人間に限らずあらゆる生き物の性であるが、しかし、人間だけがそれを受け入れたがらない。

先日、月島にある眼鏡専門店「DOWNTOWN」で取り扱うMATSUDAのイメージルックをスタイリング/ディレクションという形で手がけた。メインストリート=もんじゃ通りの裏手にひっそりと佇むこの眼鏡専門店は、一般大衆に対して迎合と拒絶、そのどちらの態度も取ってはいない。「良い眼鏡は人の役に立つ」という、メッセージ只それだけをシンプルに発しているような気がする。だからこそ、お店に集まる人々を「○○であるorない」と一括りに選別することもないし、そこには選民思想が介在する余地のないある種の爽やかさがある。

僕は当案件の話を頂いた後のかなり早い時点から「この撮影は町中華で」と決めていた。月島「DOWNTOWN」が持つ専門店ならではの懐の深さを、市井の「赤提灯の居酒屋」「純喫茶」、そして「町中華」などが持つ大らかさに重ね合わせてみたいと思った。現実として、僕が頻繁に足を運ぶ居酒屋や町中華の店内では一風変わった人々が自然と共存しているし、常連客である僕もまたそれらの店にとっては日常風景の一部になっているはずだ。

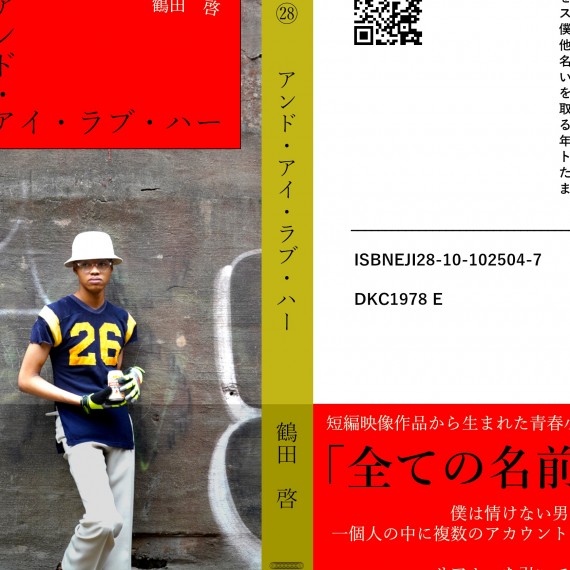

僕がブッキングしたキャスト陣は性別も年齢も人種もバラバラ。バラバラの彼らをバラバラなるままに誇張してキャラクター化、スタイリング。彼らが町中華という大らかな空間の中で(断絶を超えて)再結合していく様を写していきたいと思った。OL、ギーク、英国風紳士、謎の女優、スケーター。しかも全員がMATSUDAのアイウェアをかけている。スタイリングとヘアメイクを施された彼らが町中華の店内で一堂に会したとき、そこには「いやいや、そんなわけないだろ」という既成概念を覆すほどに力強く「実際に、こんなお店があったらいいのにな」というポジティブな空気が流れていた。撮影を進めるうち、いつの間にか初対面のキャスト同士は誰からともなく世間話を始めた。撮影クルーも皆、笑っていた。「普通」という概念が日常生活に強いている緊張状態が、ふっと緩和されたような笑いだった。

月島「DOWNTOWN」が掲げている「メガネは必ず似合うもの、必ずより見えるようになるもの」という言葉が僕は好きだ。マーケティング用語で言うところの「パーソナライゼーション」などという陳腐な言葉を遥かに超えていく普遍的な力強さを感じる。実際に「DOWNTOWN」店内には今回のルックに写っているMATSUDAをはじめ、様々な種類の眼鏡がずらりと並んでいる。JACQUES MARIE MAGE、YUICHI TOYAMA、MAX PITTIONまでブランドも国籍も実にバラエティ豊か。独創的なデザインからクラシックなシェイプまで見応えも十分。このバリエーション×専門技術を頼りにすれば、たしかに「自分にもメガネが必ず似合うはず」と思わせてくれるお店だ。そして、これほどマニアックな専門店が月島の路地裏に溶け込んでいるということ。開業から三年が経ち、地域に受け入れられているということ。月島でMATSUDAが買えるのであれば、町中華店内にOLとスケーターと女優が居合わせることだって全然あり得る。それくらい、僕らの日常は不思議な普通で溢れている。なぜなら、根本的には皆バラバラでひとりだから。

撮影を終えた数日後。僕は池袋にあるいつもの居酒屋でカウンター席に座った。僕の右隣には「全身イエロー×グリーン配色」のBボーイ、左隣には赤提灯客の典型ともいえそうな「普通の」サラリーマンが座っていた。間に挟まれた僕はGUCCIの眼鏡をかけてGUIDIのブーツを履いていた。チューハイを運んでくれたスタッフはマレーシア人だった。サラリーマンがテーブル上の醤油差しを取ってくれたので、僕は「ありがとうございます」と会釈した。それぞれが自分の人生を生きているように思えた。別に何を着たっていい。好きなものを食べればいい。みんなそのままでいればいい。基本的に、人間は一人で生まれて一人で死んでいく。しかし、人生は一人じゃない。つまり、隣の人の「普通」が僕の「普通」を不思議な形で助けてくれる。だから、そんなにがっかりする必要もない。隣人に対する優しささえあれば大抵のことは大丈夫だと僕は思う。